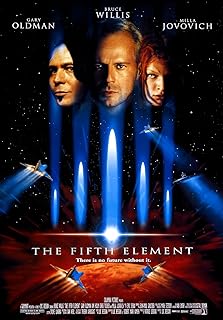

電影訊息

電影評論更多影評

2013-04-15 08:04:11

那是什麼,能吃嘛?

我想寫的其實是關於第五元素的影評,準確地講僅僅是對於這部電影的感覺。我在機緣巧合不可抗拒的情景中看了3遍,雖然每次間隔有點長,但是卻有點書本常讀常新的意味。是不是因為我的人生在第五元素一遍編地重複自己愉悅啟發大家的時候向前走過了很多路程,這些路程上的經歷在促使我提取第五元素裡的元素,像它們在影片裡構成自然一樣的構成我不斷更新的感覺?說不上來。但是我可以確定的是,逐漸變化的感覺,一定像記載歷史一樣記錄著自己。這種與時間相關,但又弱相關的歷史,就像Bacon所說,讀之使人明智。

其實這是一部很好的科幻片,喜劇片。看過之後,幽默的對白,火爆的打鬥,經典的配樂都可以談上好一會兒。畢竟一部近九成經費花在了特效上的電影,足夠讓人稱道。我第一次看的時候還很小,有沒有看全是忘了,但是對這部電影印象深刻,比如飛行的車,四大元素啟動的那一刻,女主人公鮮艷的頭髮。可是人生苦短,要談重點,我就想談談呂克貝松的第五元素,不是那個阻止火球的第五元素,而是一種與夢想相對的東西。

要談這個怎麼也要給它個名字,不然根本無從說起。它是夢想的孿生兄弟,卻經受了現實殘酷的洗禮。當最後談及它的時候,人們一眼就認出那不是夢想,但是卻和實現夢想差不多的令人愉悅。如果說判定成功以堅持不懈為標準,它是徹底的失敗,但是以於人於己的貢獻來看,則又是莫大成功。我們姑且稱它為願想。

那麼願想到底是什麼,能吃嘛?顯然是不能的。呂克貝松的《第五元素》基於他16歲對於未來的幻想。他在那時編織這些,無非是打發時光,逃避現實。少年總有段時光沉浸在自己的世界裡,第二次看的時候我剛剛經歷了那樣的時期,雖然我腦中構想的世界沒有與他的共鳴,卻能理解那樣一個世界的魅力。那樣的世界因自己存在,待在裡面就是讓自己入迷。而他這樣展現出來的這個世界正是願想的一部份。他希望把16歲時的構想的那個世界原封不動的搬上銀屏,他為之努力,最後做了改變。你可以說他妥協,也能說這是尊重現實,就像我們忽然有一天理解這個外面的世界,探頭探腦從自己的世界裡出來,百川相會,流入大海。他所最終帶來的是他願想的實現,一個虛幻的國度裡面英雄用愛拯救了世界。這份願想引發我們思考戰爭的傷害,稱讚愛情的偉大。我們感謝他讓我們看到這樣一個世界。這是與夢想不同的一個世界,我們可以看到超過16歲的成熟,還會有死亡,因為這個世界是經過現實洗禮的,如果是只飛鳥,它已經有巢,不能天黑就停在隨意的樹上。所以在夜深入靜的時候這樣想,其實是有些悲涼的。畢竟這樣的世界,不是最初純粹的世界。也許最開始的時候,只有會飛的車,根本沒有會毀滅地球的火球,沒有伴奏下激烈的打鬥,但是女神之舞也許更為動聽,也許主人公不會拯救地球,但根本就和平的無需拯救。但願想就是這樣,它是見過世面的。不會因為你對它過多期待而有所改變,它會改變,但它的改變都是理性的,就像一個會思考的生命,是對現實最合適的表達。

第3次看的時候,我已經在學法語了。看到了願想剩下的部份。法國文化就像它的文字其實是嚴肅而理性的。我們常說的浪漫其實是那種文化由於理性造成的對於判定為不必納入考慮的事物的不管與不顧。這就是願想的模樣,接受了現實,又創造美好,真正考慮讓很難實現的實現,放棄不能實現的,以致不能實現的那部份以某種難以表達的方式得到了實現。越是接受這種願想,就越能夠接受日常生活,人也變得越樂觀。因為願想將無奈轉化為對現實的喜愛,也不知道為什麼就有了自信,好像這是一場電影正義必然戰勝邪惡,第五元素在關鍵時刻一定會釋放能量。

所以說我們到底是有信仰的,相信冥冥之中的力量。願想代表著這種態度,激發我們不斷進步。呂克的第五元素正是這種願想,與其說是愛拯救了世界,不如說是願想拯救了他創造的世界。而在他創造的那個世界裡,願想也是如此,愛的那聲驚天一吼,何嘗不是對那個世界的願想。

願想是什麼?總之不能吃,它其實是首詩:

願想

想要看到企鵝

就往北去,

穿過松樹林,

游過洋流和漁場,

跳過高高的冰丘,

跑過追逐的群狼。

在最北的冷風裡,

滿眼都是南方

評論