電影訊息

電影評論更多影評

2013-05-05 10:47:09

彩虹老人院:老何所依?老有相伴。

一樣的緩慢,安靜,跟一直以來被灌輸的「日本」完全無關,反而是靜水流深的情節鋪陳,沒有去過日本,卻是透過電影這樣的媒介形式來體會日本,以及對於傳統東方文化的想像,就如同想要看唐朝建築,最好的去處可能也不是西安,而是日本的京都。

日本的不少電影有著這樣的魔力,如同靜水流深一般,甚至台詞都少的可憐,唯有畫面的流轉,以及經由畫面調度所呈現的日本文化內涵,偶爾有富士山和櫻花,或者流浪的海邊。如同在北野武自傳性電影《壞孩子的天空》,橋口亮輔的《周圍的事》,或者降旗康男的《鐵道員》,黑澤清的《東京奏鳴曲》或者隱忍婉轉在奧斯卡獲得好評的《入殮師》都是這樣的作品。這樣的電影跟好萊塢式的大片背道而馳,同時也沒有觸及「情愛」這個最容易觸動人的母題,一般的關注點在日本社會結構的變遷,文化,或者家庭本身的矛盾與和解,等等。這是日本電影的魅力獨到之處。往往沒有某些中國導演那樣自己把自己神話的「講道理」式的狂妄自大,也沒有過份急功近利的譁眾取寵。這些日本電影所傳達出來對於現世社會問題的反思,對於當下人生存狀態的關注,非常值得稱讚。

我個人並不是十分了解日本同性戀群體的生存現狀,但是就電影所呈現的狀況來看,男權文化強大的日本也仍舊處於變化與協商之中,並沒有實質性的進展。然而,他們已經開始有了比較成熟的對於自己未來的反思:老何所依?

從傳統的角度而言,養兒為了防老。類似的還有,「不孝有三,無後為大」、「父母在,不遠遊。遊必有方。」當這些同性戀老了之後,沒有人為他們養老送終,那麼他們要何去何從呢?這一部電影就是在嘗試回到這樣的問題,是不是可以開一間「彩虹老人院」,最好還有固定的資金支持,有帥氣的園長,還要遠離喧囂鬧市,出門走幾步就可以走到海邊,潮起潮落,不眠不息。

電影所呈現的同性戀形象

冉迪老師在他的評論中,將彩虹老人院中的老年同志們分為「男角」、「女角」以及「變性人」。在這樣的一棟大房子裡,這些人儘管有著不同的角色劃分,偶有矛盾和爭吵,但總體而言相處和平。

在與冉迪老師的交談中,他提到電影對於「女角」的設定,似乎有刻意去迎合大眾審美中對於「同志」群體的刻板印象。我們通常會提到的LGBT中,女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與變性人總是聯繫在在一起,而我們生活中所存在的同性戀者,確實是多式多樣的,展現在不同風格的,卻被同一個稱謂統領。然而當一群人的存在方式被刻板印象化之後,我們可能就會以一種「成規」來看待這個群體,而不符合這個「成規」的成員,則可能會被視作「異類」,儘管可能是褒獎的,也可能是貶斥的。

對於這幾個角色的精心選擇可謂匠心獨具,尤其是在刻板印像已經如此強化的但是性文化整體又寬容的日本,對於幾個主角的設定就異常艱難。

在被「呈現」的過程中,我們可以看到,如同他者女主角闖入到這個新世界之中,最初覺得一切如此的難以接受,到後來不僅將眼前一切當成「日常場景」,甚至還深深的扎入從前無法接受甚至憎恨的感情關係之中,與之發生糾葛。在這個不算漫長的時期結束之後,這個女生不僅從心裡接受這樣一個從前完全無法接受的世界的存在,甚至還與這個世界的核心人物——她的父親,達成了深度的和解。

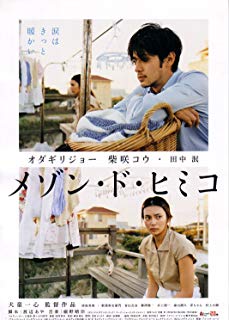

不過可想而知,如果沒有小田切讓的加入,這樣的電影會引起多少人的關注,又有多少人願意容易緩慢的流水般的電影敘事之中。很多時候,文學作品這樣的形式本來就是一道牆,關注的人理解的人自然會關注會理解,不願意關注不會理解的人甚至都不會有機會來接觸。所以如果沒有小田切讓這樣的明星來加盟,使得更多人願意來接觸,或者李安這樣的大導演來作為「引介入」,可能這樣的被通過被呈現的「同性戀」形象的機會來改變人們的刻板印象。

電影中的亮眼之筆是那個與小田切讓對視的小男孩。我們可以看到在經典的「衝突-和解」這樣老套的敘事之中,人物的性格所表現出來的前後截然不同的變化,恐懼和對抗往往隱藏著最深刻的吸引,或者經由內心最不敢去面對的那一小塊,才能到達「自由」,因為那是一片無比神秘,因此讓人無比害怕的不斷旅程。

最後那個經常在彩虹老人院面前搗亂的小孩進入了老人院之中,與這些曾經對峙的人和平相處,也許對他來說那幾個小時僅僅是青春期時候的一個午覺,夢醒發現夢遺濕了內褲,回味總覺得美好,內心許是無比釋然的。因為那個夢帶著青春的萌動,而且它清晰的昭示著夢中的自己是一個男生,還是女生。

「誰不是拖著冗長的歷史來到此時,此地,此身」

電影比較成功的塑造了幾個人物,將人物從最初可見的部份開始剝起,最終還原一個真實的人物,讓我們更加理解在一個尋常人在大時代之中的無助,同時還有ta的堅持與驕傲。

比如紗織與其父親。紗織現在所處的狀態,一定程度上是由其父親造成的,而其父親卻因為其努力,影響了一代東京的同志群體,其功過難定。而紗織,就是在與父親朝夕相處之間,與其達成和解的。當她看到母親出現在父親酒吧的照片時,其驚訝不言而喻,而這個秘密卻講出了紗織母親自己的態度,儘管她從來沒有跟女兒提起過。上一代的恩怨,也只有他們自己清楚。下一代的人,並無須承擔過多的仇恨。

比如平常都穿著襯衣,而襯衣上繡著花紋的公司職員,他背後藏著怎樣的秘密,而他又如何一步步的將這些秘密展現出來。比如魯比,他初見紗織的時候,竟然無禮的說:「作為一個醜女,你簡直比老同性戀還惹人討厭。」可是漸漸的我們知道,這樣的恣意的綻放的背後,他竟然有那麼多不為人知的故事,也許一生都在夢想著成為一名芭蕾舞者,或者成為相撲道場的女主人,然而想到從未謀面的孫女兒,他還是緊張、雀躍,甚至一直在練習如何與孫女相見。每一個人的背後都藏著個人故事的發展脈絡,我們看到每個小人物背後的喜怒憂樂,如此真實,當然也如此無奈的到了此時此地此身。通過社會學的想像力,我們透過一個人的個人歷史來了解這個人的時候,通常也會與這個人的現狀產生和解,畢竟,所有的後來都有來時路。

當然這也是終極意義的昇華。不論是誰,都是嵌在世界上的一粒微塵,ta都有他的小小的卑微的夢想還沒有實現,ta都有藏在衣櫃中不能與人分享的秘密,ta曾經被人深深傷害也傷害過別人,ta在人前桃花怒放卻更多的時候分不清自己真正的角色。

老無所依,老有相伴

在中國的語境中,一定要生兒育女的終結原因是要「防老」。一個人事業再成功,如果沒有人給ta養老送終,那他也是失敗的。

看《甄嬛傳》,裡面的蘇培盛和崔瑾汐,在他們中年相遇的時候彼此珍惜,崔瑾汐說,他們只是為了找個伴。一個太監,即使已經成了總管太監,然而終究沒個後,沒人陪,深夜的時候身邊每個人仍舊是「孤獨寂寞冷」,他要的不過是一個陪伴而已。然而,太監與宮女的勾搭被稱為「對食」,然而他們終究需要得到皇帝的首肯,才算是修成正果,才能正當的合法的在一起。在看這一段的時候,我有一點投射到自己身上的感覺。我們是不是終極的目標,就是要找個人陪伴呢?

電影裡面的這些人,他們也許有過烜赫一時的過往,甚至有過不堪回首的經歷,結婚生子然後又將其拋棄,然而他們如今大都是孑然一身,大家相聚在一起,遠離高壓的城市,相攜度過最後的時光。每一次同伴的離去,都是一場災難,都可能帶來臨時集體的解體。每一次同伴的離去都意味著自己即將行將離去,每一個個體的命運都帶著群體性的暗示,每一個人都心知肚明。

變性的有子女的魯比,他生病之後,回到兒子家會有什麼樣的遭遇呢?如果被兒子兒媳以及未經世事的孫女兒發現,他會被再一次拋棄嗎?如果無所依,彩虹老人院以及這些曾經的好朋友們,會是他的依靠嗎?依靠親緣關係,還是依靠體制,依靠友情,依靠什麼呢?如果他沒有一個兒子,他這個時候的人生會有什麼遭遇呢?他年輕時候輕狂,想做的能做的都做了,應該遭遇了很多怨恨,年老時候應該有不少悔恨,然而他會後悔嗎?如果再來一次,他還是會做同樣的選擇嗎?

對於這樣的問題我們都沒辦法清晰的回答。若非親歷,若不是當事人,則沒法知道各種情由,我們也不能替未來的自己回答。也許年少輕狂,就應當鼓足勇氣去實踐人生的寬度與廣度,更多的時候,我們被教育成要節制,不能過多的透支未來,似乎,「當下」與「未來」之間永遠都存在一個逆差,而這個「逆差」如果可以把握好,則也許在「不久的當下」會活得幸福。

說白了,幸福才是最重要的。苦熬一定是奔著幸福,若是沒有了幸福的奔頭,何以如此辛苦度過此生?然而,此刻的幸福又是最靠譜的,誰知道,未來的幸福,又會飛出多少么蛾子呢?

說到底,不論是什麼形式的親密關係,人終究一生都只能是孤獨的。未來不可預測。在老無所依的大前提下,「老有相伴」已經是人生之大幸事。也許如同老人院的各種不同背景、不同角色、不同身份的人一樣,他們也許從未真正了解過彼此,然而這並不能影響他們去愛彼此,在這個意義上,陪伴,也就是共度的時間,才是最值得彼此珍惜和感恩的部份。

在廣州的時候,某好友曾經說將來有錢了要建一家彩虹老人院,把我們這些終將沒法丟進社會的老不死的們聚合起來,如果偶爾有高校的小鮮肉們光臨,也希望能在陽光與海浪中有那樣的美麗的臀線與海浪交織美好。

最後,感謝冉迪老師推薦的一系列日本電影。

評論