2013-05-23 20:16:08

波蘭斯基結局

************這篇影評可能有雷************

註:有《鋼琴家》、《唐人街》和《鋼鐵人3》劇透。

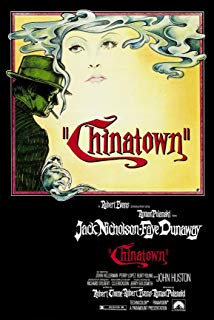

看到《鋼琴家》結尾中鋼琴家身穿德國軍官的制服跑出他躲藏的廢墟中時,我倒吸一口冷氣:「Oh my god, he’s gonna be killed!」 我幾乎肯定鋼琴家一定會被誤殺。因此最後還算的平和的結局反而讓我詫異。我堅信:如果不是因為真人真事改編,以波蘭斯基的風格,他一定給鋼琴家留活口。看了波蘭斯基的《唐人街》之後,我學習到了重要的一課:波蘭斯基的電影不給人希望。

《唐人街》結尾中子彈穿過女主角的頭部,她的頭重重的砸在汽車方向盤上發出刺耳的鳴笛聲,隨之而來的是她女兒驚恐的尖叫。男主角慌張的靠近,無奈的憤怒無處爆發。強暴親女的惡棍父親最後取到了勝利:他帶走了他的女兒/孫女。

正義無處聲張。

這個結局讓我異常憤怒。它違背了通常劇本的邏輯:正義必定戰勝邪惡。

這樣的思考模式經過無數的好萊塢式大片以及眾多的獨立影片不斷的重複、強化,最後形成一個屢試不爽的買點。

這樣的邏輯不禁讓我想到新聞學院老師Jacqui Banaszynski的一個論點:一個沒有resolution或是hope的稿子要通過編輯發稿是比較困難的。她曾經遇到一個story, 故事主角是一個小男孩(具體年齡不記得了,大概兩三歲),他年輕的母親把他獨自一人留在公寓中外出party。他沒有足夠的食物和照顧,瘦的皮包骨頭,排泄物隨處都是,極度的不人道。Jacqui編輯完這個story之後,主編不願意發。原因很簡單:這樣的故事讓他覺得憤怒而不知從何處發洩。更讓人無奈的是這樣的悲劇時時都在發生,報社做過多次類似的稿子,但什麼也沒有改變。Why bother?

另一個例子是2010年普利茲獎finalist Kelly Brenham以親身體驗寫的關於她的早產兒的文章 《Never let go》 。上課和她skype的時候,課堂討論時我問她:如果她的女兒沒有倖存或是落下了終身殘疾,她依然會寫這篇稿嗎?她回答說:如果我的女兒有殘疾,我過幾年可能會寫一篇當殘疾孩子母親是什麼樣的狀況的稿子;如果我女兒沒有生存下來,那麼除了life sucks我能寫什麼?那我很可能就什麼也不會寫。

不給人希望的稿子不僅是編輯不願意發,有些記者也不願意寫。原因很簡單,你告訴別人一個無望的故事,so what? 生活本身就有那麼多的不如意,為何還要給你的觀眾/讀者增加負擔?

電影happy-ending的氾濫有其市場。但問題在於它不代表真實。更可怕的是,當我們適應這樣的模式之後,從某種意義上,正如赫胥黎《美麗新世界》的soma帶來的效用一樣,我們不知不覺面帶微笑的被洗腦了。

迴避痛苦和不適是人類的天性。然而,讓我們感動和鼓舞的往往不是我們的default-setting,比如怎麼樣生存和適應生活。人性真正的魅力之一在於超越我們基本的天性去用批判性思維去捍衛真實。

《唐人街》的結局讓我看完電影后剩下的一天都覺得抑鬱不已,因為它反映了真實世界中我們所感受到的不公正引起的壓抑和憤怒。但我同時感受到的還有一種釋然和解脫,因為我的真實感受在電影中得到了投射和表達,從而得以緩解。同時,我覺得我受到了導演的尊重。他沒有把我當做小孩一樣給我餵糖,而是視我為一個有獨立思考能力的個體和我進行平等真誠的對話。他不擔心我是不是能接受現實的殘酷和污點,因為真實只會給我自由。

在眾多導演不斷的給觀眾更新更炫的視覺刺激(動作,情色,3D,等等)時,波蘭斯基不妥協。他不會為了照顧觀眾的觀影感受(不讓他們覺得壓抑)而調整電影的結局。當然,知道波蘭斯基命途多舛人生的人都能理解他電影裡的黑暗元素。(1969年,他懷孕八個月的演員妻子莎朗·塔特以及其他四位朋友在洛杉磯的家中被查爾斯·曼森一團強行入室殘忍殺害,其中一名成員還用塔特的血寫下pig一詞。這一慘案以其極端血腥的手刃震驚了60年代的美國。)我還有個朋友因為波蘭斯基性騷擾女童醜聞而直接否定他的電影。誰是誰非難以定論,我們甚至連他是否guilt都難以確認。無論如何,波蘭斯基不為取悅任何人,這就是他的signature。

看了《唐人街》兩天之後看了《鋼鐵人3》。結局的happy-ending讓我憤怒:它未免也過於模式化。Of course,女主角怎麼能死呢?女主角就算墜入火海,最後肯定能發飆跳出火海拯救男主角,最後二人長相廝守的嘛。

電影有無限的創作自由,可惜的是大多數時候有才的沒才的導演全忙著去拍大片去了。