電影訊息

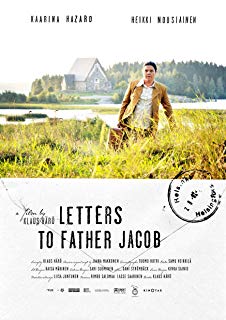

給雅各神父的信--Letters to Father Jacob

編劇: 卡拉斯哈洛

演員: 卡琳娜哈薩 Jukka Keinonen 海奇諾西艾南 Kaija Pakarinen Esko Roine

给雅各布神父的信/盲神父與假釋女/给雅各布神父的信

![]() 7.3 / 2,511人

74分鐘 | Finland:75分鐘

7.3 / 2,511人

74分鐘 | Finland:75分鐘

編劇: 卡拉斯哈洛

演員: 卡琳娜哈薩 Jukka Keinonen 海奇諾西艾南 Kaija Pakarinen Esko Roine

電影評論更多影評

2013-06-10 06:14:17

愛是慈悲

這是導演克勞斯•哈洛以鏡頭寫就的使徒書信,寫給主、神父以及凡人。伯格曼之後的北歐,風景舊曾諳。

天堂

我不能不認為,這就是天堂的模樣:碧天流雲,水草豐茂,寧靜從面前一直蔓延到遙遠的湖畔直到天邊。一間簡陋的鄉間小屋,一座樸素的鄉村教堂,屋簷之上,天幕之前,十字架清晰可辨。就像歐洲工業革命之前的一千多年裡,人們日出而作,日落而息,每天禱告,週日禮拜,受洗於教堂,埋葬於墓地,那是永恆的時間,一千年也宛如一天。

天堂,只不過源於信仰。

克勞斯坦承他的確是要拍攝一部關於信仰的電影,因此,你不要被如詩如畫的鏡頭、清澈悅耳的琴音所欺騙,認為這是一部溫情脈脈的治癒系電影。這個由一位寂寂無名的女性劇作家寫的平淡故事,在克勞斯的鏡頭下展現出北歐民族對信仰的執著與虔敬。這只是發生在世界邊緣的一個小故事,卻成了螢幕上的神蹟。

壯碩的芬蘭女人蕾拉不知犯了何種重罪,被判處無期徒刑,在孤獨的服刑十二年後,她被一個匿名者保釋出獄。監獄長令她去一位目盲的鄉村神父那裡做助手,蕾拉懷著對世界強烈的敵意和不安,來到了雅各布神父所在的鄉村。讓罪犯到教堂里勞作以贖罪,這在中世紀並不鮮見。文藝復興時期的著名醫生維薩里就曾被教廷勒令到耶路撒冷朝聖。所以,假如我是不信神的蕾拉,對到教堂里工作一定會心懷牴觸。蕾拉與神父相見後,只是機械的給神父念那些要求祈禱、尋求幫助的信徒來信,按部就班的回信,日復一日,乏味且煩躁。

這時唯一安慰我們的,是每次郵差從夏風吹過的林蔭泥土路上騎車而來,「給雅各布神父的信!」樹冠搖曳,琴聲如訴,真美啊。美麗轉瞬即逝,當信箋漸稀,時光枯萎,春去秋來,神父與蕾拉之間猶如持續拉伸的鋼絲終於斷裂。有一天,神父和蕾拉在教堂里發生了衝突,蕾拉認定神父對信徒包括對她的拯救,只是為了成全神父自己的道德,而不是真心的幫助她。神父和蕾拉都陷入精神危機。但他們絕處逢生,神父堅定了自己的信念,蕾拉在一場未遂的自殺之後意識到自己的脆弱。在念完最後一封信,一封虛構的信同時也是一場真實的告解後,蕾拉得到拯救,神父帶著喜悅升入天堂。

與克勞斯其他的作品相似,影片鏡頭的節奏一如既往的舒緩穩重。他的電影總是使我想起閱讀《聖經》時的感受:娓娓道來,處處動心,時而是散文,時而是詩。在片中天地之間大自然的靜美之下,鏡頭重在刻畫神父和蕾拉的面龐,二人的區別是如此明顯:神父看不見你,你卻能看清他的臉,體會到他表情的侷促、傷感、痛苦其實都是一種「我主慈悲」的寫照;蕾拉看得見你,你也看得見她,你與她是那麼的相似,不信神,吝惜愛,目光里盛滿對整個世界的不信任,卻又分明讓人感到一種期待救贖的憐憫。我不得不說,儘管克勞斯與伯格曼氣質迥異,但影片人物的這些面龐,我必不是第一次見到。

罪與愛

人生來有罪,這樣的話基督教文獻里俯拾皆是。我們此時固然不必追究原罪這個話題,倒是不妨說,即使在科學與理性毫無疑義統治著的現代社會中,人仍然不是無所不能、無所畏懼、無所顧忌的。人類與公元零年時一樣脆弱。當然,並非每個人都承認這一點,或者承認也未必在意。就像蕾拉,從影片開始就身負罪愆,似乎喪失了愛的能力。但她並不以為然,照常吃飯睡覺,讀信寫字,恐嚇郵差,不爽神父時還頂個嘴。這與我們過的生活有什麼本質的不同嗎?

直到蕾拉與神父在教堂里發生衝突的那一天,才把所有的矛盾、誤解、虛無和絕望都從內心深處驅趕到大地上。那天是雨天,發生的事情原本極為簡單,神父第一次身著道袍,告訴蕾拉說他要去教堂主持婚禮,讓蕾拉一同前往那個孤單佇立在大地上的石頭教堂。他們等了許久也沒有賓客前來。只有神父一個人在空蕩蕩的祭壇前,說著婚禮上人們耳熟能詳的那段「愛是持久忍耐」,他的盲目之前彷彿有著最虔誠的男女。蕾拉忽然意識到,這場婚禮並不存在,純粹是神父的想像。於是蕾拉殘忍的說出真相,「沒有人來!沒有婚禮!」神父霎時陷入慌亂,那種窘迫的表情令人心酸,頹唐的癱坐在椅子上。「我只是上帝實現慈愛的工具」,神父如是說,他先天的盲目隱喻了他的原罪,因而他才選擇成為溝通上帝與凡人的神父,給人們祈禱是他作為神父的使命。他一輩子都執著於此,即使在蕾拉用一種現代人的狂妄語氣質問他:「這些祈禱有什麼意義啊?」神父也不願意承認是越來越多的人不再信仰上帝,他寧願對蕾拉說,僅僅是「人們不再需要我」。

此時蕾拉說出了影片中最重要、最犀利也最謬誤的一句話:「你幫我申請假釋,只是為了想拯救別人(來成全自己),我不是那種需要你施捨的信徒!」多麼令人耳熟能詳的邏輯啊,就像罪人們對耶穌說,你被釘上十字架只是為了成全自己。

曾經,人類基於自身的有限性而信仰,通過上帝來實現自己的超越,凡人甘願接受上帝的拯救。神父作為神與人之間的媒介,負有拯救罪人的義務。而在現代社會中,人與人之間的平等讓宗教的救贖竟被誤解為一種道德壓迫,自由氾濫更讓一個人認為墮落也是合情合法的。這才是令神父陷入精神危機的根源:他無私奉獻一生,卻被認為是自私的;耶穌以生命為世人贖罪,卻被認為沒有意義。面對危機,神父只能孤獨的在教堂食聖餐,飲聖水,躺在大地上。他反覆誦讀《哥林多前書》第13節那句話:「我若將所有的周濟窮人,又舍己身叫人焚燒,卻沒有愛,仍然與我無益。」於是我們可以肯定的知道,神父所做的一切,都是出於愛。神父沒有和蕾拉辯解,他甚至說也許的確為了自己,但他更確定的說:「這是神告訴我回家的路。」

而蕾拉的路註定坎坷。當她誤以為神父對她的幫助只是為了成全自己的高尚道德時,她不僅憤然拒絕幫助神父回家,而且決定離開這裡。她從神父的全部儲蓄里只拿走一部份錢預備付車費,在我看來這不僅不是偷竊,而是蕾拉第一次表現出人性中的不貪婪,這是她走向救贖的根柢。計程車來接她了,她卻猛然意識到無家可歸,隨即陷入了絕望,絕望到準備自殺。正如加繆所說,真正嚴肅的哲學問題只有一個,即自殺。在我看來這也恰恰是基督教否定自殺的原因。蕾拉在上吊的繩索圈裡延宕良久,回味神父的行為,雨水漏進來,打在耶穌像上,宛如淚水滂沱。蕾拉找到了內心中愛的能力。

神父與蕾拉的衝突終於化解,但二人之間看似相互救贖的關係,其實只是神父在救贖蕾拉,絕非心靈雞湯式的相互救贖。正如上帝對人的拯救是絕對的,當蕾拉意識到了自己的脆弱,就不能拒絕拯救,也就理解了神父,理解了人的有限性,這才是信仰的發源地。克勞斯曾說:「這部片的主題,也是一開始就吸引我的地方,就是對人類脆弱時刻的描繪,並以此實現人類生命真正的價值。」

最後的信

在耶穌尚未殉難的時代,他的使徒們在羊皮紙上寫下書信,用虔誠的話語給苦難中的人帶去福音。從此,我能數出一長串謙卑的名字,他們都在信箋的末尾寫下「願主與你同在,阿們」。尤其是和海蘿麗絲演繹出偉大愛情的教士阿貝拉爾,他留給人間的正是親吻神學的宗教情書。

在《給雅各布神父的信》中,神父也是這樣一位神與人之間的信使。他嚴謹而且敏感,蕾拉與他初次見面,神父拿出麵包和茶,當他在餐桌坐下的那一刻,正午的鐘聲恰好敲了十二下。這說明神父是按時吃飯的,對一個神父來說,這樣精準的守時恰好說明了他的虔敬,而不只是古板規律的生活。他收到的每一封信,都綑紮好放在床下。蕾拉在片中給神父念了三封信。第一封,是一位憂心孫子能否找到工作的奶奶;第二封,是一名課業繁重希圖有所進步的學生;第三封,是一個在神父的幫助下逃離家庭暴力的女人。可想而知,神父終其一生做的事情,不過就是每天聆聽寫給他的信,然後祈禱、回信。寫信的都是普通信徒,談論的都是日常瑣事,但對神父而言,凡人的需要意味著信仰的存在,也就宣告了上帝不死。這就讓最瑣碎的事情也變得重要起來,儘管凡人的生命都是由微末小事所組成。這就是神父的偉大。

蕾拉起初沒有體會到這些,她甚至不能意識到自己也是寫信的芸芸眾生中一員,她對這份工作很不耐煩,她拒絕給神父代筆回信後署自己的名,有些信的地址她會不告訴神父,甚至一度把一疊信扔進廢井。等她終於理解神父做這件事的意義時,她也為不再有人寫信而焦慮。她逼迫郵差大聲地謊稱「雅各布神父的信」,撕一本雜誌假裝撕開信箋,而隨口編造了一個女人丟狗的平凡故事。蕾拉的誠實顯示出她不擅虛構,於是很自然的講述起自己的故事——一個愛與罪的故事——蕾拉之罪的懸念到此才得以揭開:恰恰是她出於對姐姐的愛,殺掉了家庭暴力的姐夫才獲罪。

這是神父收到的最後一封信,虛構的信,卻也是最真實的信。曾在空蕩蕩的教堂里祈禱卻無人來告解的神父,也終於迎來了第一位尋求告解的人。蕾拉哭訴了曾發生的一切,神父當然知道她講述的是誰,於是對蕾拉和觀眾說出了另一個秘密:保釋蕾拉的不是神父,而是一直在尋找她的姐姐。神父拿出一疊信,那是蕾拉姐姐和神父之間的來信。蕾拉恍然大悟,是神父一直在指引著姐姐,如果神父只是被動的保釋蕾拉,那必然是不夠的,神父做到的是重新建立起蕾拉姐妹之間的情感紐帶。蕾拉於是從殺人的「罪」中被救贖,更印證了她本性的「愛」,她是和所有信徒一樣的人:擁有愛並且渴望救贖。

其實,目盲的神父對蕾拉的一切洞若觀火,甚至在他被質疑動機的危機時刻,他一度想把蕾拉姐姐的信拿給她看。但神父還是耐心等到了蕾拉的主動告解。「人所不能的,神卻能」,神父對蕾拉只說了這一句,足以令蕾拉醍醐灌頂。神父的盲目其實不只是情節設置的方便,更是一種修辭:信仰並不必要耳聰目明,而是要善待自己的脆弱,主動去愛。影片中,觀眾循著蕾拉的目光看到過掛在房間上神父年輕的照片,那一刻,我的確覺得神父目光如炬。

神父必是帶著喜悅升入天堂,因為人間的使命悉數完成。我忽然想起導演克勞斯在獲得由伯格曼本人頒發的「英格瑪伯格曼獎」後的一次訪談中說到的話:「我從前不是基督徒,但現在是。」

刊於《看電影 午夜場》2012年第五期「月度推薦」欄目

評論