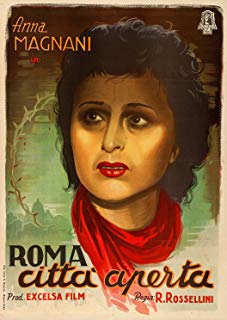

罗马,不设防的城市/罗马不设防/Rome,OpenCity

導演: 羅伯托羅塞里尼編劇: 塞吉歐阿米迪 費里尼 羅伯托羅塞里尼 Alberto Consiglio

演員: 艾多‧費布里茲

2013-06-15 03:20:58

戰爭帶給人的……

************這篇影評可能有雷************

《戰爭帶給人的……》

——羅西里尼戰爭三部曲(羅馬,不設防的城市、戰火、德意志零年)觀後感

巾城/文

羅西里尼攝製於二戰前後的三部不朽的電影。從《羅馬》揭露法西斯的罪惡、展現人性的光輝,到《戰火》四兩撥千斤的六個小故事,再到《德意志》深刻探討戰後初期的法西斯後遺症,它們幹練、緊湊,在緊緊圍繞戰爭主題同時,每一部都展現出獨特的令人尊敬的地方——尤其考慮到它們的製作年份及所呈現的與慌亂的時代不符的從容的藝術性。

《羅馬》是一部從拍攝手法上非常「正統」的故事片,但其情節曲折飽滿,每一個劇情高潮都極具渲染力。片中不同身份的人(地下共產黨人、天主堂主教、家庭婦女、孩子,等等)因對醜惡的反抗而走到一起,導演並未突出任何人的個人身份,而展現了一種超越個體的對理想與信念的執著。另一邊,法西斯分子種種殘暴的行為作為它的反面,極大拉伸了故事的張力,使正面力量雖已悲劇告終,但其最終的勝利在感情上已顯得不可避免。(客觀講,這也是此類電影常規所運用的方式;考慮到影片拍攝時二戰尚未完全結束,且片子整體質量上乘,即使從極苛刻的角度講在某些方面並未「走出俗套」,依然值得尊敬。)片中還有一段德國軍官的自我反思,雖較為做作,但考慮當時的實際情況,它對整個片子的意義是起推動作用的。

這部電影在戰後幾十年間似乎被一部份人轉而視為一部共產主義教育電影,事實上這是一種歪解。雖然它的部份主人翁確為共產黨人,但當時的共產黨(至少是羅氏鏡頭下的義大利地下共產黨)和其後在一些國家獲得執政的共產黨,其理念、行為方式及所處的社會位置都是不可同日而語的。況且,影片並未援引任何共產主義理念,所有人物之所以為其身份,是因為藝術人物需要身份,而在當時現實情形下,給他(她)們這些身份又是最符合實際的。他們所共同從事的事業的意義——而不是身份的意義——才是影片的重點。病急亂投醫似地在歷史作品中尋求對自己的正面支持一直都不是一個特別可取的行為,它既無法為你的觀點或所作所為雄辯,又只會暴露你的無知、虛妄,及一種因對未來充滿恐懼而迫切希望自我標榜的虛弱心態。

《戰火》,六個發生在不同地區的二戰前後的小故事。影片妙筆在於,導演在該收時即收,絕不留戀鏡頭,有時甚至留下開放式的結局,這使片子充滿空間感,加之故事的節奏緊湊,使得觀者無論眼睛還是大腦都無法離開螢幕。下面是一些我個人的簡單理解。

一,它展現的是戰爭時期人與人間的敏感和恐懼,它直接導致了不必要的悲劇的發生。恐懼的根源在於不同陣營和身份間的互相殺戮,而行為與行為人立場之間的聯結很多時候事實上是模糊的。(這裡援引一句米切爾在《飄》中借艾希禮之口說的話:「主義早在槍響的那一刻就灰飛煙滅了。」)它最後演變為一種不同人與不同人之間簡單的敵對和猜忌。這也從側面證明了,無論以何種理由,殺人行為的最終受害者永遠都是無辜的人。

影片花了很多精力描述女孩與美國兵在海邊殘垣上的聊天,從大海到家人,顯得朦朧而遙遠。這是人與人互相親切的本能在最艱難的情境下的顯現,它讓最後悲劇性的結局令人唏噓不已。

二,它的主角是一個美國黑人大兵和一個義大利小孩。羅氏給了這個黑人一顆很高尚的心。考慮到其製作年份,這是一個另觀者感動,令美國人臉紅的故事。

三,發生羅馬城解放後的愛情片段。它講的是男人與女人對於瞬間的愛情不同的態度。女人較為感性,她健忘,但易感動,所以既顯得見異思遷,又有一股純情的天真和衝動。男人則較為理性,他將美好的發生珍藏,但僅僅作為一種回憶,當回憶與現實產生碰撞時,他決不讓前者影響後者。影片最後,男人與部隊一起離開城市,而女人站在雨中的屋簷下等待他的歸來。很顯然,根據以上邏輯,她不會等他太久,因為能讓她感動的人和事還有很多;而他會一直記著這個插曲,但不再視其為現實的一部份。影片沒有走到這一步,它在恰當的時候收手,留下一個天各一方的故事,男人的一半歸男人,女人的一半歸女人。

四,兩個不同身份的人穿越德軍封鎖線,一個為了家人,另一個為了可能與她有特殊關係的游擊隊員「狼」(他原是個藝術家)。前者在一個士兵的掩護下成功穿越,掩護他的士兵身亡;後者在抱起奄奄一息的士兵時得知了「狼」的死訊。短片道出在兵荒馬亂的歲月中人生存的艱難;而即使再這麼艱難的環境中,依然有人為了他人而冒死奔波,這也許只能是人的一種崇高本能。

五,三個美國人,一個天主教徒、一個新教徒和一個猶太教徒入宿一家義大利修道院,影片探討了敵對教派間共有卻不能共享的神。處在非前線的義大利天主教神職人員因「迷失的人」(新教徒和猶太人)的闖入而陷入恐慌,甚至戒齋贖罪,但從前線回來的美國天主教徒卻勸說他們應在狹義的教條之上看到更廣闊的憐憫和我們作為一個人的價值。影片在那位美國人的演講中結束,同樣留下一個開放式的結局。

六,一個抵抗者被法西斯殘忍地處死的故事。它是六個短片中最直接的。將它作為結尾影片,可能有較強的現實考慮。而事實上,鑒於故事本身的緊湊和渲染力,它應該說是成功的。

《德意志》,這是一部極其簡練但深刻的影片。它揭示了法西斯主義帶給不同人不同的心理扭曲,在它最終滅亡之後,這種扭曲轉變為一種重建年代的社會畸形。同時,由於整個國家百廢俱興,也有一部份人因對物質的需求及不滿而暴露了人性的醜陋面。影片三分之二的篇幅在描寫這些畸形和醜陋,直到男孩聽從他法西斯時期的教師的唆使而殺害了他的父親。

影片最後的將近三分之一的篇幅用長鏡頭的方式記錄了男孩在弒父後的心理變遷,這種懊悔最終導致了他的自殺。而同時,他的曾是法西斯士兵的哥哥終於決定不再躲避,重新面對生活(為他打開這扇門的正是其父無意間的「臨終之言」)。生死間,似乎社會自己對自己完成了某種拯救。但片子最讓我震撼的是這種拯救所付出的代價,其沉重似乎在警醒後世的人們政治恐怖主義的代價——表面上,它是迫害、屠戮和對歷史的摧殘;但在心靈上,它帶來的衝擊更大,它會改變整整一代甚至幾代人的心智,可能需要更大的犧牲和更久的時間才能將其恢復。

舉報