電影訊息

電影評論更多影評

2013-06-18 06:53:34

關於芭芭拉——被寫成了影評的日記

本來應當是極其緊張地論文碼字時期,我給自己定的目標是在本週三之前把初稿寫出來,然後用兩天時間改改,給師兄姐過過目聽聽意見,再花個三天改改,就該「醜媳婦見家婆」呈上去給導師過目了。

剛過去的週末雖然碼字的數量還算客觀,東一塊西一塊不太顧邏輯地填也填了近一萬字了,以一個多年文科生的瞎掰功力當然也不算難。比起之前研究結果還沒確定以及怠惰情緒蔓延所致的久久不能動筆的時期,這兩天已經算是有點效率了。但說不清道不明地,就覺得寫得不順,連剛寫出來的部份都懶得去再看一遍,可能心底里有些擔心,若實在寫得太拿不出手了,連自己一看都會把它封殺掉。到時別寫起來千辛萬苦,刪起來如狼似虎啊。

雖說是學術論文,還是不想寫得太硬梆梆。原本這種學術類文章就已經沒幾個人有興緻看了,估計要不發表的話,Committee的三位老師加上一位External,再算上親愛的爸媽和看在情分上略略瀏覽一下的各位師長,會看的人統共加起來兩隻手的手指足夠數完。既然只給幾個人看,還都是對我關愛有加的人,就不好意思寫得太悶,悶壞了他們多不好意思。而且,這篇研究的題目算是我自己當時想做的,導師在僅剩三個月就要交稿的大限下還准允我更改研究題目,就是給我充分的自主權,讓我做一個自己喜歡的題目。既然喜歡,就應該寫得不錯啊。從小到大,我喜歡做的事情,還真沒有最後做的太爛的,可能也是一種自尊心的保護機制,那種自己做不來的事,就被自動排除在喜歡的事之外了。

記得老梁曾經告訴我,某國內頗有名氣的做定性研究的教授,日敲上萬字,手邊放一本金庸小說,一旦寫卡殼,就拿起書來讀讀,一讀靈感來了,書「啪」一放接著敲。我這不正是有點靈感缺乏的狀態麼,若按駱哥粗俗點兒的形容,這是正在便秘中,雖然還不至於要下很猛的瀉藥,但我需要找點潤腸的東西加速一下流通。武打小說啥的真不是我的菜,找點合我胃口的吧,第一個就想到了電影。又在網上概覽了一下豆瓣影評,覺得應該不錯,一查電影中心今天的播映時間,一小時零五分鐘之後,背包,走人。

扯了一通,其實我只是想交代一下我會忙裡偷閒去看了場電影的原因而已。我終於知道,為什麼對我來說論文兩萬字的限制是該怕不夠寫而不是寫不夠,講個東西太事無鉅細、婆婆媽媽了。

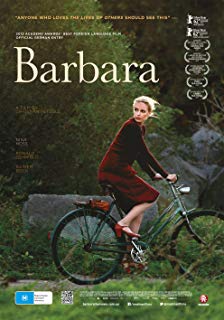

Anyway,趁著今天去取簽注,順道(其實也不太順)就去了趟電影中心,早在上個禮拜就看了Barbara的預告,萌生了要去看看的念頭。也許是因為回應了一德國工程師徵友資訊又重新喚起了我對德意志的種種情愫,無關乎人,只關乎它沉重的歷史,還有我無極而終的德國留學計劃和隨之驟停的德語學習。

週一上午的電影中心果然是中老年人的天下。偶爾也有些年輕些的估計是週一放假或者是在暑假裡吧。也是,有正當職業的誰在這個鐘點來幹這種風花雪月的事情啊,也就只有我這種在學術中抽身不學無術一下有可能做到。話說這麼想想,做學術還是蠻好的,起碼很自由。

臨上樓進影院才發現自己漏帶學生證了,折回去補差價,工作人員很nice,建議我用信用卡,也有優惠。折騰完又上了個洗手間(已經成了電影前的例行),匆忙跑進2號影廳,心想著應該已經開始播前面的即將上映的電影預告什麼的吧,結果推門進去一片漆黑,我還以為走錯了呢。如果不是藉著引路員微弱的手電筒的光看到其他觀眾的腳,還真以為這場沒什麼人看。

在最後一排臨近最左邊坐下,安頓好舒舒服服地等影片開始。以為是自己沒遲到,其實已經12:10。也不曉得是什麼原因,竟然沒有播任何廣告,連禁止私自攝錄的任公都沒看到就直接開始播正片了。

剛開始還有些刻意留意其中我能聽懂的德語,後來不知是被情節帶進去了,還是覺得要操這份心太累,就沒怎麼留心了。看到結尾,一邊等著還有沒有下一個鏡頭,一邊又那麼清晰地覺得「到這裡就好,已經是個很好的結局了」,在意料之外,又在意料之中。整場電影下來,留給我最深印象的是風的聲音,記得南德的夏天沒有那麼劇烈的風,颳得女主角的單車都快要倒到一邊的感覺,也許是臨海的原因。我看電影、攝影、畫都不太看什麼專業技巧,「跟著感覺走」,好看就行。(我想,聽信直覺,大概是我身上具備的最明顯的有女人味的特點吧...)我隱約知道它裡面鏡頭的切換得很舒服,配樂很考究,細節描繪得很細膩,場景切換得很自然,德國人的邏輯更不消費勁找漏洞,但這些我都不看重,重要的是,味道對了。整場片子的節奏舒緩如慢三,因應劇情的發展張弛有度,每一個情節的鋪排都是有意義的,沒有一幀畫面未承載意義。特別注意到了Andrew給共產黨官員的患癌的妻子Duffy打完嗎啡開車回去的路上,Barbara問他:「你總這樣嗎?」,「怎樣?」,「幫助混蛋!」,他那句溫文的「當他們病了的時候是的」擲地有聲。

看完的感覺很妙,只覺得,明明不曉得這部片子的劇情,但又似曾相識。到劇終時好想借用一句Andrew常說的「Ach so!」,結局於我似乎既是懸念又在情理之中。沒有複雜的人物關係,沒有四溢的情感表達,沒有令人揪心的緊張氛圍,那麼明晰的德國風格的作品,把日耳曼民族節制的品性都揉進去。當然,並不是說觀眾的情緒不會起伏的,Barbara的戒備、猜疑、難以抉擇的惆悵,都透過螢幕那麼真實地傳達過來,我甚至也和那時的她承受著那份不能言說的憤怒、無奈、抵抗。最後Stella的出現,與其說是個打亂計劃的錯誤,是造成她無法和愛人逃離東德的包袱,不如說是給她的解脫。看著她踏著海沙走回岸上的背影,有些許遺憾,些許悵然,但似乎又是放下了一塊大石,肩頭該是輕鬆了。平白流暢的敘事,加上演員分寸拿捏得剛好的演繹,讓片子顯得很真,從情節到情感。

劇終。

伴著頗熱烈的片尾曲走出劇場。腦子裡冒著七個字:好片子啊好片子~你問我論文思路打開了嗎?你想太多了...無論如何,會好好寫的,如這位導演,踏踏實實地交代好前因後果,留一點懸念,但不故作神秘,該下功夫的地方不含糊,出來的結果總不會太對不起自己。看人家不也拿了銀熊獎嘛。

評論