2013-07-31 17:17:33

浮華之下的佛意

************這篇影評可能有雷************

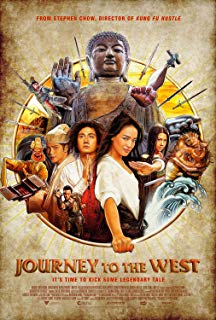

看過《西遊伏魔篇》,若有所感,似乎星爺是個佛教徒,而西遊和降魔,在佛教中,是頗具特殊意味的詞彙。以這兩個詞作為電影的標題,不可能僅僅只是為了拍一個讓大家一笑而過的電影。上網看,卻沒有發現從佛教角度入手的影評,電影裡的那本《兒歌三百首》,那句「你只差一點點」,和那所謂的大愛與小愛,皆無人以佛法解讀。星爺到底想講什麼,《西遊伏魔篇》是不是一部爛片,相信看過此影評後,你會有全新的判斷。文章包含著一些淺顯的佛教思想,在闡述時,無法避免使用一些佛教詞彙,筆者會儘量以我們生活中常用的邏輯和道理來敘述。影評中有大範圍劇透,沒有看過電影的同學還是不要看了。

故事一開始,在一個小漁村里,父親哄著女兒玩耍,騙孩子水裡有妖怪,並裝妖怪把小女孩嚇哭了。為了哄小女孩開心,父親玩起了花樣游泳,結果真的被妖怪吃了,而這時,小女孩卻開心的不得了,指著自己的父親,笑道:「傻瓜,傻瓜。」

不同於世界上盛行的其他宗教,佛教徒們認為自己所信奉的並不是宗教,而是老師釋迦摩尼佛所講授的宇宙人生真相的教育。如同我們接受學校的教育是為了找到工作,佛的教育也有其目的,是讓人們明白人生之苦,使人尋求解脫,然後教授大家解脫之法。對佛來說,我們正如同電影裡那位懵懂無知的小女孩,而人生之苦便如同電影裡的妖怪。我們害怕痛苦,但無從分辨,或許還樂在其中。我們總是自以為能夠看清真相,總以為看到的就是事實,殊不知,我們看到的只是事物呈現在我們眼前的表象,眼見不一定為實。大家不信,燒死了布魯諾,被現代人作為愚昧無知的典型。而現代人,卻依然在不同的情境下,做著同樣的事情。這不,電影裡來了個道士,除了「妖怪」,玄奘冒出來說這不是妖怪,結果大家在道士的蠱惑之下,非但不信,反而要把玄奘吊起來燒死,只有等到真的妖怪出來,死傷慘重之後,才知道妖怪果然還沒死。

這裡的村民正是芸芸眾生的縮影,喜怒哀樂皆隨著境遇的變遷而變化,易受蠱惑,卻不易受教化。見到所謂妖怪,就憤怒,一心只想「打死他」、「我要報仇」;聽聞妖怪已除,就高興,下水作樂,不理規勸;看到妖怪現身,就恐懼,四散奔逃,無法自己。其實,村民會受到道士的蠱惑,並非因為道士是什麼德高望重或者有權有勢之人,而是道士順應了村民對於現狀的期望。村民們希望不要有妖怪,正好有道士說妖怪被消滅了,所以村民們就相信了道士,無論真假。推而廣之,很多時候,我們所認為有道理的事情,並不見得就是真理,而是我們願意相信這個道理。再推而廣之,我們眼所觀見、耳所聽聞的,都是我們想觀見、聽聞的,是別於真實的「我們的」真實。

若小女孩和村民分別代表了佛所講人性中的「痴」和「嗔」,那麼道士無疑代表了「貪」。此道士雖然業務水平不高,但好歹除去了一隻生性善良的大魚,能力還是有的。當玄奘說這不是真正的妖怪時,他心裡肯定犯嘀咕,說不定也認同了七八分。但是若說妖怪還沒死,一者自己未必對付的了那妖怪,二者村民的銀子就肯定不會全額給到自己手上了。於是栽贓陷害、蠱惑煽動,不在話下。反正妖怪不見得馬上出現,到時候自己早已盆滿缽滿,溜之大吉了。筆者不禁想起了一則舊聞,2007年8月13日下午,湖南湘西自治州鳳凰縣境內鳳大公路堤溪段新建成的大橋突然垮塌。64人罹難,22人受傷。調查結果顯示,當地政府為了趕上端午節的旅遊高峰,違反施工程序,強制要求施工單位壓縮合理工期是主因。若說政府的領導沒水平,不知道壓縮工期可能導致質量問題是沒人信的。但就算有問題,大橋到底會不會垮塌也只是個機率。就算大橋在一二十年內垮了,領導們早就要嘛拿著施工方給的賄賂退休了,要嘛憑著建成這座橋的政績陞遷了,責任推給超載的大貨車司機們便是了。說到底,這些領導和那位道士原來是「一樣一樣的」。

電影繼續,出現了一個讓人哭笑不得的場景:玄奘對水妖(沙悟淨)唱起了兒歌,《兒歌三百首》第一次出現在電影中。這是影片思想脈絡的重要線索,為什麼是《兒歌三百首》而不是什麼《唐詩三百首》、《宋詞三百首》?玄奘說的「喚醒妖怪內心的真善美」是一方面,但並不能代表《兒歌三百首》這個意像在整部電影裡所象徵的全部意義。這些意義我將在影評的最後述明。

師傅講述了水妖的來歷:善良的人,被誤以為壞人,打死並棄屍於水中,怨恨難平,化作妖物報復世人。這裡要引出另一個佛教的重要理論:因果。宇宙萬物有因必有果,就像種瓜得瓜。有人會說種瓜未必會得瓜,也許種子爛在地裡,也許秧苗枯死,但這些結果跟得瓜一樣,也都屬於種瓜的果。將因果聯繫起來的要素被稱為「緣」,就像作用於瓜種的水、土壤和太陽等。由於因果間需要有緣進行聯繫,當緣不成熟時,因暫時不會有果。假設水妖吃掉的村民跟打死好人的村民是同一撥人,那麼對他們來說,被水妖吃掉,屬於「現世報」,意思是因果在當生成熟;對於水妖來說,被冤死而生的對人們的恨是因,變作水妖吃人是果,這裡的果就屬於沒有在當生成熟,而是發生在了死後,或者說下一生。佛教講生命無限,若前一生的因沒有全部成熟為果,那麼在此後的某一期生命中,之前所種下的因依然會起作用。換句話說,我們本世所受到的一些「善報」或者「惡報」,如有些人生於富裕之家,有些人始於貧困之境,都是前一生所種下的善因或者惡因所得的結果。這些因在起作用之前看不見摸不著,但確實存在的,佛教中,也稱為「業」。

電影中,師父解釋魔之所以為「魔」,是「人的心被魔所侵」。這句話翻譯成佛教語言:一切業緣起於「無明」。「無明」,意為無法看到世界的真相,是所有煩惱和苦難的根源。因為「無明」,所以人們把好人當做壞人打死;因為被打死的人也無明,所以變作水妖回來吃人。佛教講,人的本性是非常純粹、通達一切的,但是,因為「一念無明」,故而產生了諸多後續的「緣起」,產生了煩惱,如「貪、嗔、痴、慢、疑、見」等,以前面提到的「貪、嗔、痴」「三毒」為主。又由煩惱產生了「生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五取蘊」諸苦。若無法理解,可以想像一場精神層面的創世紀,天地本是虛無,而一念無明就像上帝,他說要有啥就有了啥。所以,師父所說的真正的驅魔,意為除無明;要留住的善根,是指還原人的本性,在佛法中,稱為「自性」。

玄奘大哭,為自己沒有能力救人而哭,他甚至將被妖怪吃掉的村民歸因於自己沒有能力相救。這裡體現了玄奘最為重要的兩種德行:悲心和自省,是師父認為玄奘已經差不多了的原由。有對世間一切生靈的慈悲之心,所以才能發心立意去度化眾生;有反觀自身的習慣,才能獲得通達一切的智慧。「悲」和「智」是「佛」的根本德行,釋迦摩尼佛因為具足了這兩種德行,所以被稱為「兩足尊」。所以,師父才會告訴玄奘,你只差了「一點點」。這裡所說的「一點點」是整部電影的第二條重要線索。

電影的第二個情節,高家莊,是整部電影的第一個高潮,十分精彩。因情節簡單,故不再按情節的發展進行評論,只說幾個匠心獨具的佈置。首先是烤乳豬,可能很多人覺得這一段十分噁心,因為烤乳豬實際上是將剝了皮的人裹在豬皮下製成的。那對師兄妹不但沒有發現,吃得還十分香甜,稱讚:「外酥里嫩,肥而不膩」。這裡引出另一個佛教的基本世界觀:生命無限,六道輪迴。人死之後,將隨「業」流轉,根據善惡業的多寡決定投生與六道中的哪一道。簡單說,就是較量我們做的好事與做的壞事孰多孰重,若我們做好事多過壞事,那麼恭喜,可以生在天、阿修羅、人三善道;若我們做的壞事多過好事,那不好意思,只能下地獄、做惡鬼或者投胎成為畜生。生在哪一道,只不過是換了一張相應的皮而已。因為生命無限,所以所有的眾生都是有關係的。我們的家親、眷屬、朋友、同事等,以及一生淡淡相交、一面之緣、擦肩而過的各種人等,以致於踩死的螞蟻、吃過的牲畜等都是與我們緣份比較相近的眾生。這些眾生都有可能是我們前面幾生幾世的父母、子女、朋友,最不濟也至少也成為過人。佛教提倡不殺生,不吃肉,就是因為我們吃的肉,都是通過殺害六道中的畜生道眾生而獲取的,等同間接地殺人、吃人。影片中,這個思想以包了豬皮的人表現出來,非常直觀,也非常震撼,可謂深入淺出,頗具大師風範。

另一點是偽裝成燭台的釘耙,和高家莊的真相。這一點在影片開始已經點到,在這裡又進行了一次強調:我們不能覺知生命中真正的苦,它們往往隱藏在華麗的外表、誘人的香氣和甜美的味道下,後知後覺便為時已晚。玄奘能看到真正的高老莊,意味著他明白了人生真相,及人生真正的苦難。

第三點,對你笑的不一定是真正對你好的人,可能是妖怪,也可能是臉皮厚的人,豬剛鬣恰好兩者都是。

這一段就不多說了,欣賞一下英姿颯爽的舒淇吧。

第二段的尾聲,流著鼻血的玄奘落荒而逃。師父問:你泡妞爽嗎?玄奘矢口否認,並聲明是為了「世間的大愛」而修行。師父說:「你就差那麼一點點」。師父講了豬剛鬣的來歷,又將水妖來歷所包含的意思更加深化了一些:所有的「魔」都是可憐之人。

第三段的開頭是一場小小的鬧劇,是影片中的第二個高潮,笑果頗佳。段寨主在此處說明了她喜歡玄奘的原因:不為名利,竟以一部《兒歌三百首》就敢下地獄除妖,是真正的大勇之人。此「勇」產生於「悲」,在此不作過多論述。

《兒歌三百首》被撕,是影片脈絡中的另一個關鍵點。在這個情節之前,玄奘因段寨主的捨身相救而略有些敞開心扉,甚至意欲接受段寨主。但從他的迷茫的眼神和遲疑的動作可以看出他的內疚和痛苦,他一直在堅持的「為大愛而活」的人生準則受到了挑戰,甚至有所動搖。於是,他激動了,發怒了,將豬妖的逃走歸咎在了三大降魔人身上,並且拒絕讓段寨主跟他身邊。在那「一點點」的挑戰面前,他沒有正面去思考,而是選擇迴避,於是,《兒歌三百首》被撕成了碎片。這個情節是與《兒歌三百首》的所代表的意象息息相關的,至於為什麼段寨主拼湊的《兒歌三百首》變成了《大日如來真經》,容筆者賣個關子,且向下看。

下一段,玄奘歷經千辛萬苦來到了五指山前,師父說有好大一尊佛像,只要不是瞎子都能看得見,但玄奘左找右找毫無所獲,洗臉時偶然發現鏡花水月四字,終於發現一尊巨大的佛像倒在群山之中。這一段同樣有著深刻的寓意,也與「伏魔」這個主題息息相關。「五指山」是如來佛封印孫悟空的地方,而孫悟空與前面說到的水妖和豬剛鬣一樣,都是「魔」。將這個「魔」大而化之,不單指化為魔的人,更是所有人心中都有的「魔」,是人性中的「無明」,是「貪、嗔、痴」。如此,封印著「魔」的「五指山」便是代指我們的心,而「五指山」中的「佛」便是代指我們的「自性」。前面提到過,人的「自性」本是毫無雜染、通達一切的,但經業感緣起,在無限生死中浮沉,已經變得混沌不堪。就拿我們自己來說,每時每刻,我們的腦海中都會浮現無數念頭,或一閃而過,或糾纏不清。恰似電影中五指山,寸草不生,怪石突兀,雜亂無章。玄奘之所以能在這樣的山中看到佛,是因為他懂得了世間一切都是鏡花水月,只有放空思想,觀向內心,才能在平靜中尋求到自性。

在一片蓮花池中,玄奘找到了被如來以六字真言所化蓮花封印的孫悟空。蓮花在佛教中具有特殊意義,佛像、菩薩像多是或立或站於蓮花寶座之上,意為清淨與「滅」。「滅」是佛教「四聖諦」之一,「諦」即真諦,絕對的真理之意。「四聖諦」分別為「苦、集、滅、道」,為釋迦摩尼佛所說,是佛教存在的根本意義和目的。「滅諦」指除煩惱、業乃至無明,是「伏魔」的真正方法。

孫悟空說,自己是被「佛祖」以《大日如來真經》打了下來。如來為佛的十號之一,一切佛皆可稱為如來。在《西遊記》中,孫悟空是被「如來佛祖」鎮壓,民間普遍認為「如來佛祖」是釋迦摩尼佛。但在本片,佛祖並不特指某位佛,而是代指眾生自具的佛性;《大日如來真經》也不是某部具體的經書,而是代表一切佛法。

不得不說,黃渤雖然只是據說連片酬都沒的拿客串演員,所扮的孫悟空連根毛都沒有,但魔性十足,把電影的主題表現的淋漓盡致,盡顯影帝風範!

降伏豬妖的橋段,段寨主在月光下舞蹈,《一生所愛》,無怨無悔。「情人離去永遠不會來,無言無語嘆息愛不再。雖然花會零落但會重開,恍如隔世的愛在白雲外。痛愛讓人悲哀,在世上命運不能更改。分開不能再相愛,難道這是上天的安排。」執著追求自己理想中「如意郎君」的段寨主,將豬剛鬣為殺害了自己的妻子所作的詞輕輕唱出,舞到玄奘呆了,唱到觀眾哭了。之所以將《一生所愛》設計成豬剛鬣所作,是因為驅使豬剛鬣和段寨主的原動力都是貪與愛。而他們的命運正應了佛教的另一個世界觀:無常。

「無常」是佛教世界觀的基礎,意思是萬事萬物不會恆常不變。《一生所愛》與其說是歌頌愛情,不如說是在訴說無常。無常是苦受產生的原因之一,因為無常,我們才會有生、老、病、死,我們的所喜、所愛總會失去,我們的所想、所求總不圓滿。玄奘不願接受段寨主,是因為他明白再美好的東西也終將逝去,留不住,徒悲傷。他不願被無常所縛,因無常而苦。孫悟空對玄奘說:段小姐身材真好。玄奘說:我怎麼沒看見?孫悟空說:那是因為你眼睛瞎了。玄奘眼睛沒瞎,瞎了的,是他封閉起來的心。

迷茫中的陳玄奘中了孫悟空的詭計,將蓮花扯斷,放孫悟空出來,這正是玄奘內心的真實寫照。對戒律和「大愛」的執著讓他放棄了「小愛」,大愛與小愛的衝突使他在恍惚之中,親手將象徵著滅諦的蓮花扯斷,把「心魔」放了出來。但玄奘對逃脫了封印的孫悟空說:「你只是走出了山洞,佛還在。」甚至在孫悟空揪爛了他的頭髮後還依然合十念佛,這就是玄奘之所以能成為「大乘佛弟子」的原因:他對佛有無比的信心,在極端痛苦的情況下依然認為佛法是使人解脫的唯一途徑。正是這種信心,讓他在孫悟空撕扯他的頭髮,大喊「放下、放下、放下」之時堅持了下來,才能讓他在一切結束之後明白:「有過痛苦,才知道眾生真正的痛苦;有過執著,才能放下執著;有過牽掛,了無牽掛。」

之後,段寨主為保護玄奘被打得頻死,玄奘也終於坦誠了他對段寨主的愛情。「愛你一萬年」,如此雋永的誓言,但無常將至,只要現在,就好。他從段寨主手腕取下無定飛環,變成戒指,戴在自己的手指之上。他一直認為無常是痛苦的根源,沒錯,因為無常,所以有失去,有痛苦;但也正是因為無常,一切才可能改變,眾生才有得到快樂和解脫的機會。無常只是一種狀態,無苦無樂,讓無常變成苦樂的,是人心啊。明白了這一點,就不需要再迴避煩惱、痛苦和愛,這是我們身為人必然擁有的情感,體味並放下這些才是真正的修行。學佛並不像大家普遍認知的,只是拜拜佛像、讀讀佛經,那只是學了一尊佛像,就像影片中被孫悟空打碎的如來石像,龐大、笨重而不知變通。真正的學佛者,是在平凡的日常生活中,以每一個或苦或樂的境遇為契機,不斷地觀察並磨礪著自己的心,修佛即修心。佛說「四聖諦」,以「苦、集、滅、道」為序,不可更改,正是因為此。有苦,才會尋找苦的來源,才會想要滅除,才會尋找方法。第一步,永遠是體味「苦諦」。

被打的毛都不剩的段小姐在別處開始了完全不同的生命,被如來鎮壓的孫悟空帶上了無定飛環變成的金箍,讀懂了《大日如來真經》的玄奘也踏上了前往西天的成佛之路。故事結束。

下面,將之前所提到的關鍵點補完。首先是玄奘的三個徒弟,或者說三位「魔」所代表的意象。水妖的產生緣於眾生的痴,水妖所吞噬的,也正是受到道士蠱惑的、愚痴的眾生;豬剛鬣的產生緣於眾生的貪,豬剛鬣所誅殺的,正是貪戀於男女情色和口腹之慾的眾生;孫悟空雖未交代來歷,但無疑代表著嗔,他的暴虐和對如來的嗔恨在影片裡顯露無疑。這三位徒弟所引申的,正是我們自身的貪、嗔、痴三毒。學佛的人常說一句話:勤修戒定慧,戒除貪嗔痴。可以說,這三毒正是我們心魔的由來,是學佛者尋求解脫的道路上所必須克服的「魔」,也是本片《西遊伏魔篇》這個名稱的出處。

第二點,《兒歌三百首》所代表的意象。這部《兒歌三百首》在影片中可謂貫穿始終,但命運多舛。開始,玄奘照本宣科地對水妖唱出來,絲毫無用。之後,玄奘大聲吆喝著索要此書,被段寨主撕成碎片。最後,段寨主拼好的《兒歌三百首》變成了《大日如來真經》,玄奘以此降伏了大魔王孫悟空。問題在於,為什麼明明沒用,但師父卻堅持說《兒歌三百首》可以降魔?又為什麼《兒歌三百首》會變成《大日如來真經》?如果把這個問題反過來想,答案就很明顯:為什麼《大日如來真經》變成了《兒歌三百首》?為什麼《大日如來真經》降不了魔?

這必須結合筆者所要闡述的第三點,陳玄奘所代表的意象說起。電影的最後,師父說:「從今天起,你就是大乘佛法的弟子」。需要思考的是,在成為「大乘佛法的弟子」之前,玄奘這個意象又有什麼含義。

看一下整部電影中,玄奘做過的事情:第一段,他稱自己為「專業的驅魔人」,發現被抓到的大魚不是真正的妖怪,但沒能阻止大家被水妖吃掉。在抓到水妖后,他對著水妖唱起了《兒歌三百首》中的歌謠。第二段,他看清了高老莊的真相,但面對豬剛鬣,他什麼都做不到。並且,他愛上了段寨主,卻在段寨主的示愛面前落荒而逃。第三段,段寨主撕掉《兒歌三百首》,對他說:「驅魔人?呸!」他找到了五指山的大佛和孫悟空,卻在恍惚之中把孫悟空放了出來。在孫悟空的威逼之下,他依然堅持念佛,在段寨主為他犧牲之後,他接受了段寨主。最終,他讀誦的《大日如來真經》降伏了孫悟空。

結合前述,驅魔人,即以除無明為目的之人,意為修行人。《兒歌三百首》,自始至終一直是《大日如來真經》,也可以代指一切佛法。

玄奘的行為翻譯如下:玄奘,認為自己是一個專業的修行人,發現眾生愚痴,不知道苦難的真正原因,非常著急和難過。他認為自己所學的佛法可以拯救眾生,願意遵守戒律以救渡眾生。他把佛法講給眾生聽,意圖喚醒眾生的自性,但眾生不懂,於是他束手無策。而他自己,也面臨著來自世間的誘惑帶來的痛苦。在誘惑和痛苦面前,他無從面對,選擇逃避,但越逃避越是迷茫,發現自己無法戰勝心魔。幸好,他對佛法有十足的信心,終於領悟到,利他需先自利。而坦然面對痛苦,接受痛苦,然後在痛苦中尋求解脫才是真正的修行之道。他通過這些體悟,真正明白了佛法的道理,成為了大乘佛法弟子。

根據以上的翻譯,之前所提出的問題有了解答,玄奘所表意象也盡顯無餘。把經讀死了,再美妙的佛法也不能讓眾生接納,佛法是修心之法,用心體悟才是修行之道。玄奘,正是世間大部份的大乘佛法修行者的縮影,他們雖然有悲心,願救大眾,但還差那麼「一點點」。

接下來是第四點,何謂「一點點」?影片的最後,玄奘說:「男女之愛,也包括在所謂的大愛之內,眾生之愛皆是愛,沒有大小之分。」這看上去是「一點點」的最終解釋,但似是而非。影片中,「一點點」之說共出現三次,第一次是玄奘降水妖失敗,第二次是玄奘「泡妞」歸來,第三次是玄奘西行之前。這三次的「一點點」明顯有著同樣的含義,區別在於第三次時,玄奘已經懂了「一點點」的含義。若懂了這個「一點點」,就能懂得玄奘經歷整部影片所明白的道理,同時也是修習佛法最根本的要義:放下執著。

必須說明,佛法中,「執著」有很多種,影片中所講到的執著,是對「我」的執著,在佛法中稱為「我執」。「我執」是所有苦惱的根源,試想,苦惱是哪裡來的?答案很多,但無論如何,所謂的苦惱在被我們覺知前,只是一種中性存在的狀態,只有被我們覺知、經我們以自己的標準來判斷後,才成其為苦惱。反過來說,即如果沒有「我」,就不會有「苦」存在。問題在於,「我」是什麼?前面闡述過「自性」,明顯「我」與「自性」是完全不同的東西。若說「自性」是存在的根源,那麼「我」就是「自性」一種顯現形式,是被「一念無明」產生的各種因果所左右的虛假的軀殼。

那麼,為什麼有「我執」就理解不到真正的佛法?請大家思考一個問題,假設某人告訴了我們一件事情,我們的心中是否會對這件事情產生自己的理解和判斷?那麼,在無法得知事情真相的情況之下,對我們來說,這個理解和判斷對我們來說,是不是等同於事情的真相?但顯然,我們的理解和判斷並不一定是事情的真相,只是對「我」而言的真相。同理,對於學佛的人來說,只能從佛所說的佛經中去了解佛法的真實含義。由於世界的真相無法用語言準確描述和表達,所以佛在說法時用了很多比喻和借喻。就像向原始人解釋飛機,我們會說那是一隻「羽毛堅硬,供人乘騎」的大鳥。我們在讀經書時,很容易將佛所使用的比喻和借喻當做佛的原意,並以此對佛法有一個自己的理解和判斷。這樣,學到的佛法並不是真正的佛法,而是「我」的佛法。只有放下對「我」的執著,我們才能真正的理解佛法的要義,學到「自性」的法。

現在回過頭來看看這部電影,若把電影中的一切意象全部以形而上的思維來分析,我們會發現,整個故事其實只是一名佛弟子依四聖諦修學大乘佛法的心理活動。他懂得何謂「苦」,於是追求離苦得樂,即「滅」。不過,在追求「滅」之前,先得明白「苦」的原因,是為「集」。在「集」的過程中,他產生了很多疑惑,也曾錯誤的歸咎,但最終發現,所有的苦來源於「我執」。最後,他放下了我執,在佛法中尋求出離之「道」。

最後一個重要意象,無定飛環。「定」在佛教中,是一種修行的方法和狀態,指內心的平靜、安定和專注。無定,即是內心散亂,這是飛環的第一任主人段寨主所處的狀態,也是眾生的通病。段寨主死後,玄奘將無定飛環從其手腕摘下,變成戒指戴在自己手上,象徵著由「戒」生「定」的過程。接受段寨主,承認愛情,告別愛情,段寨主被打得連根毛都不剩,放下執著,由「色」入「空」。降伏孫悟空後,無定飛環變成了金箍,套在孫悟空的頭上,意味著孫悟空,也就是「魔」被降伏,由「戒」入「定」。

為何要以無定飛環,或者說「戒」和「定」為整部影片的收攝?影片已經以對話的形式講到了大愛與小愛,這兩者皆是對眾生之愛,或說「慈悲」。前面也講到,釋迦摩尼佛被稱作「兩足尊」,「慈悲」和「智慧」兩者具足才是「圓滿」,才能成佛並拯救眾生。其中,影片已經以明線將「慈悲」闡述出來;而「智慧」則以暗示表達,正是那句「勤修戒定慧,戒除貪嗔痴」。持「戒」,才能讓內心平靜、專注,獲得「定」;只有「定」,我們才能真正地以旁觀者的角度觀察自己的心,覺知「自性」的存在,並獲得智「慧」。「慈悲」與「智慧」相輔相成,正是「四聖諦」最後一諦「道」。

最後再重述一下「驅魔人」這個設定,影片中的「驅魔人」,除陳玄奘外共有4人,分別是段寨主、形意拳、天殘腳和空虛公子。他們所代表的,分別是修行中不同的境界。段寨主代表的是執於情,為修行的最低階段,依然貪戀於世間情愛等;形意拳代表的是執於形,較執於情者高一線,但只得佛法的語言及文字而未領會其深意;天殘腳代表的是執於有,較執於形者又高一線,不再執著於語言及文字,卻執著於「我」;而空虛公子代表的是執於空,幾近了知佛法的全貌,卻是知道何為空,做不到卻始終掛在嘴邊的典型。

《西遊伏魔篇》中,星爺以明暗兩線,將修學佛法的主要脈絡理出。非常感謝耐心看完此影評的讀者,你們是真正願意思考的人。然而,正像李安在《少年拍的奇幻漂流》中所講的故事一樣,也許一個故事有很多種解讀的方法,但你最終會選擇相信一個,而你相信的這個,就是你的真實。筆者並不是佛教徒,對佛教只是有一點基本的了解,所寫的東西也難免只是筆者「自己的」看法。筆者更希望自己所寫的東西是拋磚引玉,能引起大家以不同角度看世界的興趣,所以,請大家不要放棄思考。借用偵探小說中常出現的一句話:放棄思考,你就輸了。