電影訊息

電影評論更多影評

2013-09-04 00:49:17

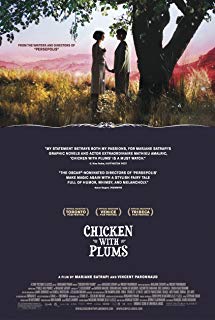

大眾影評網:《梅子雞之味》莎塔琵的第一部真人電影

2007年,法國導演文森特·帕蘭德和劇本原創、伊朗漫畫家瑪嘉·莎塔琵,憑《我在伊朗長大》獲得法國坎城評委會大獎,受到了歐洲影壇的關注。時隔四年,本屆威尼斯電影節兩人再次聯手,帶來一部充滿荒誕、魔幻主義的作品《梅子雞之味》,這也是莎塔琵的第一部真人電影。這次,兩人更加隨心所欲,也更加成熟自信。

《我在伊朗長大》首次亮相時,完全讓人難以相信是兩人合作的處女作(文森特在此之前也只有一部長篇作品),黑白簡約的線條和光影直觸人心,敘事充滿力量。因為是動畫電影,這種駕輕就熟也許來自兩人漫畫家出身,本身鏡頭感就相對成熟,更因為是沙塔琵親身經歷改編,敘事可信、情感細膩。是當之無愧的佳作。

《梅子雞之味》原想可能不如動畫電影那般讓兩人駕馭輕鬆,誰知文森特和沙塔琵用天才的想像力,把一部真人電影拍得同樣無拘無束、天馬行空。《梅子雞》的故事發生在1958年的德黑蘭,納塞爾·阿里·漢是伊朗最富盛名的小提琴演奏家,卻因他的妻子摔壞了他心愛的小提琴而生出莫名的絕望,誰也不知道那把小提琴對於他的意義,那是他全部的藝術靈感、生活希望所在,失去了它,納塞爾決定用死亡祭奠……

電影劇本同樣改編於沙塔琵的漫畫作品,是來自瑪嘉的伯父、伊朗著名小提琴家的真實故事。很多導演願意改編自己或周圍人的親身經歷,但是往往善於發掘卻不擅表達,表達似是而非的後果就是觀眾並不能買帳,淪為自我意識過強的自娛自樂。文森特和瑪嘉在《梅子雞》里,能清晰表達他們對生死、愛情和藝術的思辨實屬不易,因為這個話題向來晦澀,且見仁見智。兩人在此基礎上,還能讓影片呈現出輕鬆狀態,就更為難得。

全片最令人印象深刻的就是魔幻主義手法。首先是納塞爾決定自殺後,幻想各種死亡方式讓人忍俊不禁,當他最終選擇了絕食的方式後,八天的死亡過程更是將魔幻主義表現手段發揮到了極致。對於納塞爾人生的回顧和預想,導演動用了動畫、美式肥皂劇、劇場效果等等手段,巧妙展現了納塞爾的家庭背景、童年經歷、藝術生涯和情感矛盾,一步步為我們揭示納賽爾之所以選擇死亡的不可抗拒原因。最妙的是每個段落有細微呼應卻不繁贅,比如死亡進行第二天,在納塞爾童年回憶中出現的「母親」形象,第五天以臨終狀態再一次出現,現實中跨度幾十年,母親對納塞爾有些不近人情的嚴厲態度依然,更深層的母愛卻是漸漸被挖掘,情感上這種連貫性和漸進性表現的相當有想法。

八天的死亡過程中,導演依次對「俄狄浦斯情結」「性慾望」「人格身份扮演」「藝術和靈感」「親情」「愛情」「死亡」進行了表達。其中藝術靈感和情愛的關係表達的非常好——要說明的是,對這些抽象的、哲學的概念體現的「好」,並不是指正確與否,而是導演觀點鮮明、有想法並會表達,認不認可不重要,反正是行而上的東西。對於靈感這種可意會不可言傳的東西,導演竟大膽的將它設計成「呼吸」,於導師就是可以信手拈來的實體「氣」,於納塞爾就是一手抓兩手空的不得要領,那絲微妙真是應了中文裡的「抓住靈感」。相反算是瑕疵的一筆,是影片中「煙」的反覆出現,「煙」的形態指代「靈魂」並不是什麼新鮮概念,雖然《梅子雞》里煙霧的形態很唯美,但難免做作,尤其是第五天段落中,「母親」那樣清楚地說出「煙是生命的靈魂」,就更顯刻意。

影片一直以死神(死亡天使)的第三人稱敘述,在第七天,死神才現了真身。這是筆者見過的最可愛的死神造型,簡直是從化妝舞會過來的萌少年。黝黑的臉一張嘴一口小白牙,瞬時讓死亡變得不那麼可怕與難以接受。順便說一下,死神講述故事那一段的剪影動畫做的尤其好。另外值得稱讚的就是演員表演。飾演納塞爾的是法國最著名的明星之一,馬提厄·阿馬立克。他得過凱撒影帝、坎城最佳導演,看過《潛水鐘與蝴蝶》的觀眾一定對他的無聲表演印象深刻。在《梅子雞》中,馬提厄將現實生活中納塞爾帶有黑色的深刻的絕望,和在想像中明快亮麗的性格色彩轉換的自然可信,這種見離式表演很考驗演員功力。

影片中文森特和莎塔琵充分的運用了他們的繪畫特長,各種風格的二維動畫、剪紙動畫穿插其中。若在別的影片中一定顯得不倫不類,卻恰恰符合本片的魔幻主義風格。有人會認為風格不夠協調、有雜亂無章之嫌,筆者恰恰以為,主線(現實線)在色調、鏡頭上保持了高度的統一,穿插段落的無序感則能更好的體現生命豐富而多變的色彩。而因為主人公是小提琴家,提琴和音樂也是寓意的重要載體。死亡前八天段落看似凌亂的編織搭配,恰如音樂旋律般靈動,將敘事手段用演奏的方式體現,主調低沉、和弦明快,主導動機清晰明確。最終完成了一部愛情、藝術與死亡的協奏曲。

評論