電影訊息

電影評論更多影評

2013-09-04 07:03:42

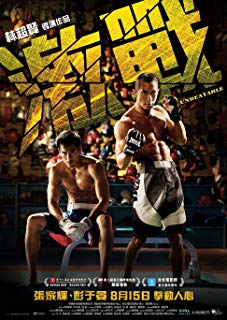

730視角 - 賴勇衡 《激戰》

作者:賴勇衡

http://www.am730.com.hk/article.php?article=170548&d=2143

(上)

《激戰》中的程輝是張家輝把他最拿手的兩個形象融合而成:一是搞笑麻甩的「化骨龍」,還是個小子;二是《證人》和《大追捕》裡沉重悲情的戰士,比較成熟。程輝恍如「化骨龍」到了當父親的年紀,也如《證人》裡的拳王洪荊減雄風不再,但抹去了鬱結。程輝曾行差踏錯,卻未算痛改前非,好賭欠債,因而避走澳門,反而迎來人生轉變的契機。張家輝個子不高大,也不俊俏,就算演皇帝都看像個小人物,很難跟其他男明星爭著當英雄或情聖。他乾脆把先天的限制化為特長,靠後天努力鑽研演技,演繹小人物入型入格。不論演「化骨龍」還是洪荊,他的角色往往都是處身於邊緣的,就算在《綫人》中當警官也是走偏路,難怪在《黑社會》中聲言「我要做話事人」的「飛機」始終當不了老大。《激戰》的程輝本來是拳王,但自毀前途,只能苟且偷生。他那種有點無賴、有點渾噩的態度,其實是經歷過重大挫敗後的人生策略,也保持了心理平衡。但他好賭至被債主追殺,也可見他只是把問題延後,而非解決。

在香港電影中的澳門常常呈現為一個暫時的空間;若有人憂慮「合拍片」模式會抹除「港產片」的本土特色,坊間各種政治和社會議題也反映出「中港融合」的趨勢會將香港文化和本地身份認同擠到邊緣,香港電影中的澳門可算是「邊緣的邊緣」,也是香港的影子。港、澳同是前殖民地,數十年前大陸難民湧來香港,《激戰》中避債、破產、失意的人都聚到澳門。杜琪峯有不少戲都在澳門取景,殺手狙擊、兄弟復仇,子彈橫飛處,虧的都是別人地方,滿足的是自己。《激戰》中的賭博和暴力拳賽,更是香港這個以「法治」自詡的城市所排擠或不欲面對的慾望所在,在港產片中就投射到澳門去,像「老大」要「化骨龍」一般的小弟幫他「食死貓」。

(下)

香港人的主流論述中有兩大焦慮:一是「競爭力快給人趕上了」,昔日光輝不再(例如港產片),或優勢仍在卻恐懼其消褪(如法治、自由與廉潔);二是「只想安居樂業而不能」。《激戰》中(下文有劇透)的程輝結合了兩者,要逃難到澳門。若政府宣傳片中的香港和樓盤廣告的「藝術家想像」是虛幻的烏邦托,戲裡澳門則算是「異托邦」(Heterotopia),即一個實際存在的異域,包括了那些被日常生活所排拒但恆常存在的、並置著矛盾事物的、也是一個讓人反省、轉念的空間。《激戰》裡的主要角色皆是天涯淪落入,來自五湖四海。香港常被說成是國際都市,但《時代雜誌》指出香港最國際化的地方其實是重慶大廈,而不是中環。在《激戰》中最國際化的地方則是混合格鬥的比賽場地,各國各族的拳手皆滙聚起來。電影裡說過,拳賽要引起公眾注意,那樣才有更多人下注,賭局才是主菜。那麼,擂台的本質就是一個賭場;但一個投機炒賣的「國際金融中心」不也是一個大賭場嗎?

對程輝來說,爭雄歲月已過去,也無法安居樂業。澳門似乎是一個讓他重新過活的「異托邦」:他可以把拳擊的熱情讓不請自來的徒弟繼承下去,同屋共住的兩母女也讓他借得家庭之樂。但原來那只是虛幻的烏托邦,如肥皂泡般破滅。他躺在家中地上那一幕,具體地表現出其「衰到貼地」。但他沒有沉淪下去,從這一點開始,他擺脫了麻甩小子和悲情男人的形象,也在上述兩大焦慮以外打開一道出口。他重新鍛鍊,參加格鬥比賽,是在競爭和安居樂業兩個目標都失落之後。既無法控制怎樣生,只能選擇自己怎樣死,所以他不怕死在擂台上。到了絕境,程輝終能直面自己最熱愛的、也曾被自己背棄的拳擊。到了這地步,已經是美學的,或存在主義式的追求。電影沒有反省賭博投機背後的宏觀機制,但那也是邊緣小人物的侷限。爛命一條,似乎只能那樣奮鬥。

評論