2013-09-11 23:42:05

革命或呻吟?人人心中的一場風暴

************這篇影評可能有雷************

曾經捧讀《共產主義宣言》,曾經激辯資本社會的未來,曾經探討美學形式與意識形態間的牽連,曾經著迷於所謂的革命新語言;也曾迷失在無政府主義的虛無中,也曾沉迷於大麻和酒精間,也曾以為藝術可以改變全世界。最後,我們都回到體制內,馴服在權力為你安插的座位,然後尷尬地告訴自己,這才是聰明的決定……

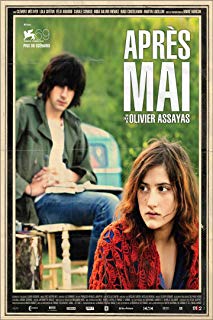

「五月風暴」原指1968年六月那場驚天動地的學生運動,天真的學生們先是感染了工人階級,然後是左派知識份子,最後政客也順勢加入,卻讓那場充滿想像力的革命以失敗告終。阿薩亞斯編導的電影《五月風暴》(台譯),著眼於五月風暴後餘波盪漾的1971年,那是各種思潮主義交錯碰撞的年代。

高中生吉爾熱愛繪畫,白天上學校,晚上搞運動。他和他一群充滿理想與激情的朋友,進行著各式各樣的造反運動與思想激盪。一次的意外,讓他們決定各奔東西、暫避風頭。這群年輕人去了不同的國家、認識了不同的朋友、體驗了不同的生活,在各種不同的面向上,經歷了不同程度的自我意識覺醒,也發展出各自不同的命運。

《五月風暴》透過音樂、書籍、電影等文化符號,展現出七零年代的氛圍與切麵。大字報標語、街頭刊物、塗鴉、汽油彈、Syd Barrett的黑膠、John Ashbery的詩集、Jean-Luc Godard的電影,一下子把你拉回了那個充滿活力與激憤的年代。當然,革命者不能缺少愛情,那也是浪漫與激情的產物。但是最後,有人迷失自我,有人死於非命,而多數人或強迫、或自願地被規訓到體制內,回到所謂的正軌。革命與青春宛如一場夢境,最終只留下記憶。

五月風暴可能是許多人心中都曾經歷過的風暴,一場內心的革命。是革了青春理想的命?還是革了資本體制的命?最終可能革了自己的命!這像是一場「轉大人」的儀式。若說這是阿薩亞斯的半自傳電影,那肯定也是他對青春與理想的告別式與巡禮,是一種鄉愁。

電影有一段辯論饒富意味,法國的左派紀錄片劇組來到義大利,向工人們放映他們紀錄亞洲農工生活真相的電影。播映結束後,有人質疑革命的電影為何不是使用革命性的新電影語言,劇組認為他們拍攝的內容是關於革命的,但使用資產階級的語言才能讓大眾理解。確實,那是一場美學形式之爭,理念該用前衛語言呈現,然後曲高和寡?還是應該善用敵人的語言,然後同流合污?

當吉爾進入商業娛樂片的片場後,是否意味著他當初對於革命新語言堅定的立場失守了?或是他決定進入到商業體制內做革命性的顛覆?他是否還是當初那個相信「藝術可以改變全世界」的青年?

或許當我們有一天回顧阿薩亞斯的全部作品時,就會逐漸清晰那究竟是革命還是呻吟?

舉報