2013-09-23 22:21:28

走出一個生活,走進一個生活

************這篇影評可能有雷************

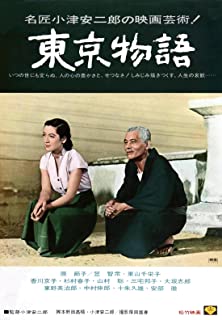

物語,即日本的一種文學體裁,可簡單理解為傳記,故事一類。《東京物語》便是指的發生在東京的故事。

當時看到這部電影的名字,我第一個反應理應是溫馨的,治癒系的片子,可能是受了四月物語影響,也可能是第六感感知到了那句「連柏油馬路都熱得快融化掉」的親切,總之我和本片開頭的那父母一樣,對他們即將前往的東京,充滿了新奇和期待。

電影開頭,並不是直接就切入主題,而是拍了幾組『緩慢流過』的空白鏡頭:幾個小孩背著書包像是要去上學,地上的空酒瓶子靜靜地躺著;環山圍繞之下的小村莊,屋簷上炊煙裊裊,火車鳴笛聲傳來,沒一會就貫穿了整個村莊。

靜謐而不沉寂的小山村,炊煙升起處,好像是在召喚在外的家人回家吃飯,平淡而溫馨,沒有太多的起伏。就在此時畫面自然地轉向了京子這一家裡。一間和式屋子,父親母親坐著各幹各的的,表情很是平淡,所謂的兩人面無表情,即便不說話也不會覺得尷尬,這就是一種信賴所帶來的默契。

之後女兒京子(小女)送來了便當,穿著白衣的京子顯得越發清純,彷彿不諳世事的一朵蓮花,事後證明確實如此。而她和父母建立的相互信賴和依存關係,由開頭父母準備出發這一小節就能看出。

兒女對父母關心與否、關心的程度,為人父母者一眼便知,而這必定會影響父母對兒女的態度,是老熟人一樣無拘無束,還是客客氣氣相敬如賓。

至少現下看來,京子仍舊如果沒有離巢的鳥兒,在父母的庇佑之下,享受著這個家的溫暖。

可以注意到,小津似乎是很喜歡用人,去佔滿整個空間。父母位於整個屋子的中間,機位儘可能放低,可以看到一點天花板,整個畫面變得立體起來,然後通過京子的加入,以及門口路過的阿姨,讓這個不動的空間,充滿了人氣。

就好比人都說,剛搬家,總要找幾個親朋好友去暖暖房,在這裡小津把生活常識搬到了電影裡面,讓我們能夠很快適應這個即將開始的故事,我們可以是路人,也可以是京子,也可以是之前穿梭而來的火車,總之,我們跟著他們一起到了東京。

路人阿姨之前提到過,「你的兒女們都很有出息。」此時父親雖然說著「哪裡哪裡」可嘴上心裡卻是樂開了花,而之後和老鄉再次說起這話,父親卻是猶豫了,最後一次提起,是自詡為印刷局局長的父親,那位老警察說起「教孩子還是你教的好,你的孩子都那麼有出息」,這時候父親卻是搖頭了。

父親和母親這兩個人物給人留下的第一印象就是,年邁卻精神,不過說話和動作卻略帶遲緩,彷彿聽人說了話之後,反應有些慢,而自己想要表達什麼,也得想好之後,再慢慢說。

而就在他們做出反應的這個過程當中的空白區,卻是必需要捕捉到的,父母親微妙的感情變化。

楊絳先生的《我們仨》裡面提到過,老人的眼睛都乾涸了,所以流不出眼淚,眼淚只在心裡流。

對於片中的兩位父母來說,的的確確就是無論欣慰也好委屈也好擔心也好傷心失落也好,全都省略在了那個空白區,而深深刻在了那顆飽經滄桑的心裡。

或許作為父母,他們這一輩子的生活,就是和自己的老伴,自己的孩子,永遠繫在了一起。而作為孩子,可能覺得成家之後,就得開啟另一段生活,現實所迫,使得他們不得不走出父母的生活圈,而走進自己的生活圈,可是這個想法,無論如何都是自私的。

還是讓我們先說說倆老到東京之後,各家的反應吧。

老大家,算是在東京的三個子女中最富裕的一個,房子寬敞,傢俱齊全。老大的妻子是一個典型的家庭婦女,以丈夫為中心,萬事都聽主人的,對於公婆的關懷合乎情止乎禮,只是做到了該做的,而沒有花費更多的心思在二老身上。

同樣身為媳婦,紀子就是個鮮明的對比。紀子住的廉租房裡就一個單間,連酒,酒具,小菜都得從隔壁鄰居家借過來用用,可是她的家,才是個真正的家。家裡有她對亡夫不自覺的惦記,雖然她自己都沒太意識到,只是時不時會想起來,時不時又忘了,忘了他的音容相貌,忘了他的某些事。

不過鏡頭多次掃到的那張亡夫的照片,對於紀子來說,就是一個習慣性的存在。她早已把自己當做這個大家庭的一部份,即便丈夫走了,可是她的公公婆婆還在,她心甘情願侍奉他們自己的爹媽。沒有血緣關係,卻是有一份牽絆,這就是生活。

生活使紀子和倆老走在了一起。

老大,昌二,敬三,繁,他們一個接一個走出了老人的生活圈,走進了自己的生活圈,而紀子在自己的生活圈行走的同時,又走進了老人的生活圈,產生的交集,就是片中後京子說的,外人都有感情,骨肉不該這樣。

老大因為臨時出診,而取消了帶父母孩子出去遊玩的計劃,而在此之前,繁(長女)的丈夫曾徵詢過她的意見,是否要帶父母出去游一下東京。這也是出於一個外人的角度,外人還心心唸唸惦記著倆老好不容易來到東京,卻只能天天帶著,多可憐,可身為女兒的繁卻是不耐煩地讓他別管。

甚至到後來父母來住的時候,丈夫買了稍貴的糕點,她還埋怨。在她看來,允許自己買廉價薄餅的原因,就是母親喜歡,而希望父親先走的原因,就是母親可以來東京幫幫她,比如縫衣服什麼的。

倆老人住在繁家裡時,也留出了一段令人遐想的空白,那就是父親一個人在房頂,他在上面幹什麼,看到了什麼,想到了什麼。很多時候我們不也是一樣麼,找個安靜的地方發發獃,好像什麼都沒想什麼都沒做,可雜亂無章的內心卻得到了片刻安寧。

父親母親其實什麼都知道。最初被重逢的喜悅蒙住了雙眼,母親在老大的家裡跟紀子興奮地說道:「原來還以為東京很遠,結果昨天下午從尾道出發,今天就見到了你們。」紀子只是微笑著點點頭應著,事後我才反應過來,那個微笑的含義。

笑而不答,只是因為不想打破母親的美好遐想。

倆老來到東京,臉上都是掛著一成不變的笑容,這和在家裡那種自然的,無需雕琢的表情是不一樣的。這種笑容裡面,帶著客氣(寄人籬下),帶著愧疚(覺得給子女添麻煩了),帶著駑鈍(假裝開心,假裝什麼都沒覺察到),可一旦夜深入靜了,倆老的枕邊話才是真實。

原以為更繁華才對,其實是東京的邊緣。

原以為離開了我們他們會活得更輕鬆,可生活總是很艱辛。

母親帶著小孫子小勇在山坡上玩的那一幕,相當感人。父親的一句,啊原來他們在那玩。父親和母親已經形成一種默契,相依相伴的默契,不就是老了之後難得張張嘴,有人聽自己說話,偶爾動動眼睛,眼角處能掃到那個陪了自己幾十年的熟悉的身影,不至於像剛出生來到這個世間時候那樣陌生。

因此父親這一指,其實也是他和母親捆綁在了一起無處不在的反應。而一個全景鏡頭,天空泛白,左邊是老大的家,山坡上一大一小兩個身影相互依偎,此時我們還看不清他們的表情,只覺得是老人和孫兒天倫之樂的一幅圖。

而鏡頭拉近了才看到,小孫兒一直在玩自己的,無憂無慮或者說反映出他家裡的教育,他的母親並沒有教導他如何尊敬老人。母親依然掛著那個慈祥的微笑,只是說話的語氣和漸漸僵住的表情,漏泄了她心底的失落。

她像是在問孫兒,也像是在自言自語,問孫兒長大之後想幹什麼?還是會和爸爸一樣當醫生嗎?只怕那時候奶奶已經……

這是一處暗示,身為醫生的兒子,為了急診病人可以拋下自己家裡的人,如果他之前有那麼一點對老人盡心盡責,時不時做個檢查,那沒準母親還不會暴斃。他和長女非但沒有如此,反而想方設法把倆老推開。

倆老只是從他們鄉下來的兩個親戚而已,只是一起生活了二十來年的親戚而已。有他們沒他們,生活還是一樣過,日子艱辛,誰也不容易,所以「我也不想這樣」就成了一個萬能藉口。

而相對於紀子卻始終都在說「我不忙」,意味著我願意把時間用在陪伴你們之上。她專門請了一天的家,帶著倆老游東京,在公車上,斑駁的陽光照耀在老人臉上之時,我看到了發在內心的笑容。

笑容也有真假,辨認的條件很簡單,就在於你有沒有用心。

人心都是相互的,京子也好,紀子也好,真心實意對老人好,歷經滄桑的老人又怎會感覺不出來?在這期間,父親說了一句,原來東京那麼大,稍一不留心,就會找不到回去的路。

暗示著來到了社會的大染缸中,人們為了金錢利益權勢,迷失了原本最真實的自我。而父親只是在感慨,因為他也迷茫,子女為了能夠更好的生活,這樣的迷失是值得還是不值得。

之後又在和警察喝醉酒的時候,父親提到了一句「可能是因為東京人太多了」,人多了心眼多了,屬於尾道那種小山村的淳樸就不知道被擠到哪去了。可是他也說了,父母的慾望無止境,他們這樣已經夠好了。

或許身為片中的幾個子女,他們也覺得自己這樣夠好了,出錢讓倆老出去玩玩,也來過東京見見世面了,差不多就行了,他們自己也很忙,父母應該理解。

可是親愛的大人們,父母又何止理解那麼簡單,他們為了他們的子女,同自己爭辯著,算了吧這樣已經夠好了,要理解他們。他們包容了親情的漸漸疏遠,在看不見的地方,舔著心頭的傷口。

老人們會不會時常在想,我總記得啊,你小時候……然後瞇起眼睛,好像已經回到了那團肉剛從母親身上掉下來的時候,然後漸漸會爬,會走,會跳,會跑……然後這團肉就早已不再屬於父母。

可惜話沒說完,才發現只剩下自己的老伴一個人在聽了,而旁邊的水壺正在冒著煙。

在溫泉看著夕陽落下的倆老,依舊微笑著,像是相互勉勵,攙扶著走完人生最後一段路。提到了京子,提到了家,提到了牽掛,於是倆人都默契道:「差不多該是回家的時候啦。」

字面意思是回家,本意是回到溫暖的巢裡面,倦鳥思巢,老人更是喜歡自己的安樂窩。而在繁家裡再次遭到驅逐之後,父親只是笑著說:「我們終於無家可歸了。」

倆老人在笑,心卻在沉默。因為不知該以何種心情來面對此時的失落和茫然,該去哪?首先想到的是紀子,因為那個媳婦那,有真心實意的關懷,不會嫌棄他們。 倆老在消防所路邊坐了一個下午,像是慢慢平復了那種「無家可歸」的落寞感。大概是女的在想事情走神的時候,就總容易丟三落四,而這時就需要一個老伴來提醒,喂,傘又忘了。

又,突然發現這一個字提現的也是一個接一個的生活。

在這之後母親又忘了拿傘,而紀子則是笑了笑,順手就給哪了。

還記得在紀子家住了一宿,母親讓紀子有空去尾道,紀子仍舊笑而不答。不過此時母親已經明白了這個笑的涵義,於是說了一句:「是啊,東京太遠了。」

和眾兒女分別之時,母親也說到了這句:「東京太遠了。」

遠和近,該要用什麼來衡量,我想大概是看心與心的距離吧。

之前倆老總覺得,都是自己身上掉下的肉,小時候都那麼親切的,現在出息了,一家人應該更其樂融融才是,所以對於一晃眼就能到的東京,他們覺得近,這是一種迫不及待想要見面的心情。

但是他們一點一滴感受到子女因為東京、因為為了能在東京存活、為了能在東京支撐起自己的小家庭而產生的始料未及的變化之後,不得不承認,遠了。

太遠了。

總以為我們還生活在一個圈裡,沒想到你們早就走出了這個圈,走進了自己的圈子。欣慰的是,這個逐漸縮小的圈裡,總還有人願意走進來。