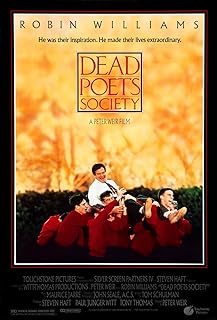

電影訊息

電影評論更多影評

2013-09-28 23:34:19

讓船長見鬼去吧

有兩部名聲很大的美國經典電影,我帶著深切的期待去看,而看完了卻是失望。一部是《飛越瘋人院》,一部就是這部《死亡詩社》。

這兩部片都有鮮明的美國特色,反傳統、反理性、反壓制,歌頌浪漫與激情,自由與人的解放,是這些典型美國電影的主旋律。

然而誰告訴我,誰說浪漫、自由、激情生下來就是值得人頂禮膜拜、俯首稱臣的東西?

基汀老師是個被浪漫主義薰陶的高材生,他曾說過他的老古董同事是個犬儒主義者,然而他自己和這個標籤更為接近。他憤世嫉俗,凡是理性的、凡是傳統的,他都視為垃圾,應該把他們撕下來扔進垃圾桶里,他要在他的班裡批判一切教條,在條條框框的束縛下重新站上課桌,用詩意的目光去看世界,掀起一波「文藝復興」。

我不否認,優秀的老師需要具備獨立之人格,自由之思想,我也極其不希望在我的課上遇上像影片裡那個老古董一樣照本宣科的老師。然而,我卻不認為基汀是一個及格的老師,他以偉大的激情與自由為旗號,公開地剝奪了他的學生冷靜思考的自由。

學生們盡情地朗誦著他們的詩歌,他們以為自己是自由的,他們以為自己是有思想與靈魂的,實際上他們只是感染了這種激情的傳染病——這是世上最可怕的傳染病,尼采從酒神狄奧尼索斯身上傳染到了這種病,希特勒則把尼采的狂言與盧梭的浪漫主義中表現出的激情注入納粹當中去,用這種澎湃的激情敲響屠殺的戰鼓。

在任何運動中,最危險永遠是少年,他們只信仰激情,而這種激情往往沒有經過理智去問一句:「為什麼?」

可怕的從來不是自由,可怕的是認不清自由背後的不自由,就像在一艘不受控制的船上胡蹦亂跳高呼自由的孩子一般。基汀老師所做的,正是呼籲孩子們這艘船上「及時行樂」。那艘船的名字,弗洛伊德大概會叫它為「力比多」或「快樂原則」。啊,及時行樂!啊,享受生命!啊,追逐美麗的女子!這多麼誘人的口號,一個血氣方剛的少年怎麼能夠拒絕此般的誘惑?什麼才是真理?對於一個五歲的小孩子,在他面前放一顆棉花糖,命令他去吃,那他肯定會覺得這個命令是神聖的。讓一個小伙子追求別人漂亮的女朋友,並用詩歌佐證自己所謂愛情的高尚,那他很容易也認為自己是個愛情的鬥士。

米蘭昆德拉說過:「感情的枯涸往往藏在洋溢的激情當中。」詩歌能使人的情感昇華到天堂,而忘記了還在大地上跳動著的心胸。詩是藝術,但只能藝術,它在天堂,而撒到大地上時,它可能會變成砒霜。

當基汀老師帶著學生在庭院裡感受「一致」,所有的學生都按他的要求按自己的步調行走時,有一個學生靠在柱子上沒動,他說他在「履行自己不走路的權利」,基汀同意了這一點。只有在這個片段里,基汀才不是作為思想暴君的「船長」,而是一名令人尊敬的老師。可惜的是,他沒有看到年輕人激情的可怕,他們比基汀那時代的年輕人走得更快更遠。Neil最後飲彈自盡,是因為他把自由與理想置於生命至上,生命的價值上升到生命本身無法觸及的地方。

我們不需要什麼船長,我們就是自己的船長。

我們有權利不走路,我們有權利冷靜,有權利做自由的鬥士,也有權利做一個聽話的模範公民,只有有足夠的能力做出自己本人的決定。

讓船長見鬼去吧!

評論