電影訊息

電影評論更多影評

2013-10-06 04:58:57

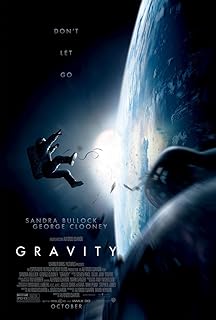

Glory of Cinema’s Future

兩天內刷了兩次Gravity,一次imac 3D,一次普通3D。對影片的整體,我感覺TIME的讚美是最到位的「Gravity shows us the GLORY of cinema's future」,glory和cinema這兩個詞都準確。一方面,該片在技術上毫無疑問是封神了,另一方面,該片的偉大確實是必需要在戲院(cinema)看才能體驗。不要說看DVD或下載,光是對比普通3D和IMAX3D已經不同。我第一次看imax 3D幾乎是張著嘴巴走出來的,比看阿凡達還震撼。但第二天去普通3D影院看,刺激感已經退化了不少,但好幾個重要的戲劇點,衝擊力還是在,證明這片子雖然並不耐人尋味,但出色的特技和緊湊的節奏還是非常耐看。在imax的時候,戲院裡沒什麼人,可以專心看片。今天看普通3D,前面人頭攢動,我都是得閒觀察了觀眾的反應,看到所有人都被前面的大螢幕牽動,完全的投入到電影之中,作為一個有電影夢想的人,真是很感動。一句話,這絕對是2013年最值得去imax體驗的大片。

對影片的批評,主要集中在劇情太過單薄上。確實是不錯,故事拋掉太空遇難的包裝,核心只是一個女性如何從內心的絕望中重拾生的希望和勇氣的故事。當然,這種分析,是傳統的,主流的分析技巧,某某導演拍了一個動作大片,但其實他的主題是想講人性,想講親情,諸如之類。確實沒錯,一個動作片,科幻片,如果只有動作科幻,沒有那些講了千百次的幾個故事之中的一個做核心,就缺乏了打動人心的力量。

但我覺得對曾經理想是當太空人的導演來說,他壓根就是把太空當做了第一主角。而這個簡單的故事,被技術反客為主,成為了承載導演夢想的工具。

無論如何,這個故事雖然簡單,但導演把它打磨得相當不錯,絕對不是為了賣酷賣車賣小妞就隨便濫竽充數的故事。而且如果觀者夠多,作者也留下了足夠多的隱喻,給喜歡符號分析和類比分析的電影愛好者去探索。

其實這個劇本06年導演就有了,甚至物色了安朱莉(如果脫太空衣那段由朱莉來演該片票房搞不好會加個0),但技術上的野心太大,做不到。直到09年阿凡達出現。

於是4年之後,終於有一部電影,重新把阿凡達的三大技術法寶「Motion Capture,IMAX, 3D」 完美結合,帶給我們更上一層的觀影體驗。

這三樣東西,將來絕對會慢慢滲透到未來電影的創作當中,而且,不僅僅是大片。

僅就阿凡達和Gravity來說,IMAX+3D的路子,就很適合展現宏大的環境,再加上Motion Capture,就使得展現一個發生在大部份人類未曾經歷過的奇境的故事成為可能。但這三種技術的潛力絕對不只是在這一點上,HUGO,PINA, Step Up都在不同方面展示了3D的運用可能,還有一些不太容易看到的短片也在探索3D的運用。

不過今天想說的重點不在3D,下次有時間一定要捧著PINA好好說一說3D對傳統文藝片創作可能性的啟發。

我想說的是技術的變化,舉個栗子:長鏡頭(Long Take)。

Gravity的開頭,是一個超長(據說有16分鐘)的長鏡頭。但大家可能並不會像以前那樣執著這個長鏡頭究竟是怎樣完成的,因為太明顯了,這個長鏡頭是合成的(合成不意味簡單,燈光方面就非常難!)。阿方索卡隆絕對是當今世界知名的長鏡頭愛好者,人類之子都快說爛了。但我覺得他對長鏡頭的使用,其實已經和長鏡頭髮明之處的使用目的,有相當的不同了。

長鏡頭的好處,第一、不用剪輯,螢幕時間=真即時間。這兩點是鐵一般的事實。帶來的觀影意義,連貫,真實,緊張,客觀,或者導演怎麼吹為什麼要長鏡頭都可以,各個長鏡頭有各種不同的使用目的,可以有不同的使用意義和好處,不贅述。第二點,方便演員,演員的表演不會被打斷,情緒比較連貫,通常都比較容易出效果。HHH的長鏡頭基本上都是以服務表演為目的。第三點,不用連光,方便燈光,雖然做一個長鏡頭的光很麻煩,非常麻煩,但因為太麻煩,照傳統方法可能根本做不到,於是在預算和時間上燈光師會因此有特別的優待,不詳述,而且拍一個長鏡頭都特別花時間,這個時間打好燈了,讓導演攝影演員忙去吧,燈光組可以咪會了……(以上誤)。第四,特別有成就感,這個就不具體說了,誰拍過誰知道。舉幾個例子吧,先有捷克導演楊索不斷向以個位數鏡頭完成一部長片挑戰,後有毛子焊導一鏡直落完成俄羅斯方舟,在數字電影方興未艾之時就搶先完成了這個前無古人後無來者的偉大目標,名留青史。為什麼肯定後無來者?因為第二個吃螃蟹的人,沒什麼了不起。楊索到90年代也不玩長鏡頭了,反而拿著DV晃悠晃悠的拍,問他為什麼,他也說,以前機器很重,我們拍一個運動長鏡頭,就很牛逼,現在機器小了,拍起來容易很多,我就不拍了。

再舉一個明確點得例子,有部台灣電影在一開頭又數個複雜的運動長鏡頭加特效組合成了一個「科幻」長鏡頭,美其名曰說是用一個鏡頭介紹了所有人物,實際上是導遊在說「我會拍電影」,這種鏡頭我們就稱為裝逼長鏡頭。為什麼有這種裝逼長鏡頭的存在?就是因為在過去,長鏡頭很牛逼。

但是在未來,十年或者二十年以後,長鏡頭,沒那麼牛逼了。

Motion Capture之類的技術,發展了很多年了,Tom Hanks好多年以前就用這個玩過一人分飾數角。咕嚕轉世做了人猿,大家都覺得該給他個影帝了。

CG也發展了很多年了,以前有一部遊戲改編但和遊戲沒啥關係的《太空戰士》還會把「我們的CG人物臉上有雀斑」這種事當賣點。後來還有海洋紀錄片,以假亂真的做了一堆螃蟹在海底打仗,唬得觀眾一愣一愣。再有少年Pi,不說出來你絕對看不出片頭哪種動物是真的哪種是假的。最牛逼的是今年,環太平洋直接把全CG光效提升到了可以和燈光搶飯碗的層次。

更不要說攝影機運動了,3D動畫和遊戲可能已經把人類想像得到的運動都做出來了,真人實拍也不差,各種穩定器發展迅猛,去年的IRIS系統都可以打太極拳了吧。

所以現在,就算徐老怪做一個孫悟空變小跳到人肚子裡再跳出來的大全加POV加環繞360度加穿墻(肚皮)這樣複雜的鏡頭,也不會有人當成一個大賣點了吧

還有什麼鏡頭運動是你想得出來,但是好萊塢做不到的嗎?是沒有人做到過的嗎?

於是以後,長鏡頭「牛逼」這樣一個優點可以被剔除了。

這樣是好事,這樣那些整天想著設計牛逼長鏡頭的導演,可以把注意力放回表演上了。這樣那些整天想著用牛逼的鏡頭證明白己的攝影師,可以把注意力放回到故事和燈光上了。這樣那些整天想著數鏡頭的影評人,可以把注意力放回到觀影感受上了。以後會有越來越多牛逼的長鏡頭,但是越來越少人會覺得「長」鏡頭牛逼,他們應該只會這個鏡頭如何契合電影內容和表演而鼓掌,而不是因為它長。

有人痛苦於技術進步,但我覺得馬丁西科塞斯的態度才是真正的電影人的態度,技術的發展與否不是大部份電影導演能控制的東西,他們的本分應該是運用當下的技術,包括新技術,去創新的為自己的電影內容服務。電影的鏡頭運動可能創新已盡,但鏡頭的運用的創新,其可能卻是無窮無盡。Gravity在電影院裡展現出的巨大魅力,正是來自技術的創新。導演對新技術的運用,實現了一個大曾經無法實現的夢,讓我們體驗了以前無法體驗的奇境。而觀眾對這種奇境的認可和追捧,勢必推動電影的創新,這種「技術──作者──觀眾」的良性關係,就是Gravity展示的Glory of Cinema『s future。

話說回來,Lubezki真不愧是我的偶像啊,我當初要不是因為猜到了他怎麼拍人類之子那個長鏡頭,我也許就不會讀電影攝影了。再後來我要不是畢業後看到他拍的生命之樹,我可能就不會明白電影攝影究竟是為了什麼。Gravity攝影上雖然不及前兩片震撼,但也是我繼生命之樹後第一次為部電影碼字啊!

評論