電影訊息

電影評論更多影評

2013-10-06 09:57:15

觀眾從未如此渺小

(圖文日誌版:http://www.douban.com/note/308447664/)

「I was stunned, absolutely floored, I think it’s the best space photography ever done, I think it’s the best space film ever done, and it’s the movie I』ve been hungry to see for an awful long time.」

「我驚呆了,被擊倒了。我覺得這是有史以來最好的太空題材的影片,亦是我長期以來所渴望看到的螢幕佳作。」 —— 詹姆斯·卡梅隆

早在Gravity正式登陸院線之前,紛至沓來的爆棚好評就已遠遠蓋過了人們對其視覺效果和電影技法上的討論,威尼斯電影節「最好的開幕影片之一」、爛番茄高達98%的新鮮度、嚴苛媒體metacritic罕見的96分高分、IMDB上從影片上映前的8.1到目前仍有可能攀升的8.7分…… 一邊倒的口碑幾乎取代了其他所有的賣座元素一躍成為影片的最大噱頭,吊起了無數觀眾的胃口和對於Gravity「年度第一神作」的期待。這也是近年來少有的「清一色」、「壓倒性」這類表意誇張的詞彙用於形容影片口碑的情況,而就算縱觀排除在這兩類詞彙之外的批評,也沒見到有敢於否定Gravity技術含量的言論,無非只是隔靴搔癢地數落影片在故事上的單一,煞有介事地貶損兩句,頗有討了便宜還賣乖的味道。

那麼Gravity究竟是不是又一部空有視覺效果,而沒故事、沒內涵、沒情懷的過捧之作?在此我想說說我個人觀影后的些許看法。

如果說對於《阿凡達》、《環太平洋》這類視效大片有觀眾發出「故事單薄、缺乏內涵」這樣泛泛而談的抱怨的話還能勉強算是情有可原,(儘管盯著一部主打特效的影片挑剔故事情節上的不足向來是件頗為庸人自擾的傻事)畢竟這類影片出於賣座的考慮,陳詞濫調的「大片模式」和「商業元素」少不了,出廠之前就早早被打造成一件做工精緻的好萊塢流水線商品,本著「觀眾愛看什麼我們就給什麼」的初衷,加入了各種可背誦的情節和可嵌套的人物,如此一來難免被部份觀眾高貴冷艷的品味抓住把柄,狠批影片在形式和內涵上的空洞。

但若思維定式帶著「視效片必然重特效而輕內涵」的偏執邏輯去評價這部《地心引力》,就實在太有失公允。

《地心引力》給我最深的感受就是一個關鍵詞:極簡主義。不同於傳統的商業大片,它所做的更像是在還原屬於電影的一些最本質的東西,電影的造夢功能、藝術性、視聽的雙重震撼、以及在大螢幕上所投射出的一切關於人類歷史發展、情感共鳴的瞬間…… 這些電影作為第七藝術的本質意義,都在《地心引力》這一部作品中得以體現。

從來不會有一部影片給你這樣的體驗 —— 你手握著IMAX 3D的電影票,你清楚地知道這一次不會有巨幕上的潘朵拉星球和藍皮膚的納美人,不會再一次見證鐵達尼號上傑克與蘿絲的世紀愛戀,沒有超級英雄們組隊刷怪打副本守衛家園,沒有柯克艦長史波克和企業號,更不會有大超一飛衝天的豪情滿懷和「大機甲打大怪獸」的熱血沸騰死宅夢,但你依然會心甘情願地走進放映廳坐下欣賞。這一次,IMAX技術被用來展現地球母親的蔚藍壯闊和太空的浩瀚無邊,以及人作為一個生命個體所包含的從喜悅、悲傷、驚悚、恐懼、沮喪到絕望的所有情感。IMAX的概念好像從未讓人感到如此恬靜而平和,太空從未如此充滿未知的恐懼和令人嘆為觀止的美麗,人類作為觀眾也從未在影院感受過自己是如此渺小的存在。

正如《好萊塢報導者》所寫到的那樣,「《地心引力》不是一部傳統意義上的科幻片,它充滿著張力和令人驚喜的橋段,阿方索·卡隆打造了一部最具現實感和美麗的太空電影。沒有外星人,星際空間的大戰,也沒有反烏托邦情節的設置,只有一個男人和女人在最不利的環境下,應對所面臨的問題,但這卻構成了十分緊湊的90分鐘。」

《地心引力》在故事上極簡主義讓它看起來彷彿是小學語文課上的一道縮句習題,觀眾在走出影院後無論男女老少都可自信滿滿地只用一句「這是一個女太空人太空求生重返地球的故事」就完美總結全片,但就是這麼「一句話就能概括」的情節,經過導演阿方索·卡隆不斷地擴句和填充,愣是拉伸出了一部完整電影的長度和厚度。影片的過人之處在於掌握了在講述一個極其簡單的故事的過程中,如何用精心打磨的細節,為觀眾製造一趟驚心動魄的旅程的技巧:大到衛星爆炸碎片的衝擊、太空站的分崩離析,小至桑德拉·布洛克飾演的女太空人額頭碰擦出的血滴和艙內用變焦鏡頭捕捉到的晶瑩剔透的水珠…… 《地心引力》付出的這些比紀錄片更考究的努力,成功地讓一個極簡的故事帶來了極不平凡的心靈震撼。

影片在技法上的極簡同樣值得稱道。你很少能看到如此多的情況出現在同一部電影中 —— 動輒數分鐘甚至十餘分鐘的長鏡頭渾然天成毫無炫技成份、行雲流水的剪輯僅僅通過最基本的切,幾乎不加任何效果,沒有一處閃回與閃進,自然順暢到讓觀眾預設剪輯沒有割裂開前後畫面,一切的動作好像都是在真實生活中即時發生一般,只不過經過剪輯,它們被包裝和壓縮到了規定的影片時長之內;大開大合的配樂有類似《創:戰紀》和《遺落戰境》的風格,交響樂與電音的糅合緊湊、渾厚、大氣磅礴,那種在巨大的轟鳴之後瞬間收攏靜音的效果給人一種時空凝滯和深空失憶的奇妙錯覺,通過這種突發性靜默的運用,在聽覺上為觀眾製造出了深空恐懼症的體驗,相比身處太空視覺上的暗無邊際而言,聽覺的突然喪失和長時間的寂靜無聲才更加是恐懼的來源。

倘若有可能,我希望《地心引力》一定要出一本官方的影像全記錄或是拍攝現場探秘,因為電影中有太多值得讓人尋味而又不可思議的鏡頭,比如開片後從俯瞰地球到喬治·克魯尼調皮地太空漫步到衛星碎片衝擊再到之後喬治·克魯尼和桑德拉·布洛克兩人相遇後撞到一起開始翻轉,我在第二遍看的時候有特意留心這個長鏡頭,從頭到尾都沒找到有切過的痕跡,其中包括有從外部拍桑德拉·布洛克在宇航頭盔內的面部特寫再慢慢移到她眼睛的視角看頭盔外的太空,諸如此類的神奇鏡頭如何一氣呵成,如此長時間龐大複雜的混音如何做到,太空人那種置身失重環境的自然表演又是如何拍出來?(我個人是不太相信這僅僅靠將演員安放到一個稀奇古怪的旋轉裝置或是吊著什麼繩索就能完成)這些都是本片讓人反覆思考、體會的魅力所在。

如果要為《地心引力》指出些不足的話,我個人認為,影片對於人類太空人作為一個生命個體如何克服萬難完成太空求生的全過程有了淋漓盡致的展示,但就生命本質意義的探索和在面對終極困境時人與人的彼此扶持這兩方面有所欠缺。生命的意義是什麼?影片中讓我感覺點到這個問題的只有兩處:第一處是桑德拉·布洛克脫掉太空衣閉著眼蜷身在艙內懸浮的鏡頭,像極了嬰兒在母親體內的畫面,有回歸到生命起源的意味;第二處則是「夢境中」或是「靈魂態」的喬治·克魯尼對桑德拉·布洛克的那番精神鼓勵,是要關了燈,閉上眼,tune the world out還是sit back and get ready to go home? 除掉這兩段之外,影片主要還是聚焦在了女太空人如何最終順利逃生從太空返回地球的過程上,讓觀眾近距離地全程目睹了這一系列求生動作是多麼驚心動魄跌宕起伏,並且也就止於這一步,拒絕再作任何「可能導致矯情」的註解,因而過於強烈的現實感可能並不能滿足觀眾對於太空、宇宙抱有的那種更科幻、更浪漫的幻想。

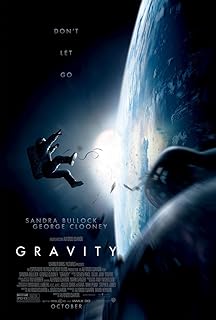

另外,喬治·克魯尼的提早出局也讓本片的煽情功效大打折扣。誠然,克魯尼和布洛克一線相牽堪稱全片最悽美瞬間,克魯尼鬆手的那一刻也令影片的海報標語「Don't Let Go」得到了巨大的昇華,正是因為他「Let Go」的舉動才得以保全了另一個生命體重新擁抱生機的可能;但相比一個女太空人堅強獨自求生的故事,觀眾顯然更願意看到兩個生命在遭遇太空災難倖存下來之後,是如何通過不離不棄的彼此扶持戰勝孤獨,共同應對求生的困境。自「我們還不知道這是夢境中的」喬治·克魯尼出現時全場觀眾的振奮和歡呼就不難看出, 大眾對於這個老男人的魅力是有多待見。

不過,捨棄雙人互助求生模式的做法也不失為對於影片商業性和藝術性精打細算的權衡,這份不走傑克與蘿絲苦戀橋段,絕不拍成太空版《鐵達尼號》的決心,也算是Gravity脫離了大片引力而在藝術領域展翅高飛的一次創舉。

Gravity就像是為巨幕而生的電影作品,浸入式的觀影體驗完美地呼應了IMAX的廣告標語。在這九十分鐘之前,觀眾從未感到自己是如此渺小,然後轉而奉若神明般地對著蔚藍色的星球和漆黑的太空發出心生敬畏的讚美。

評論