電影訊息

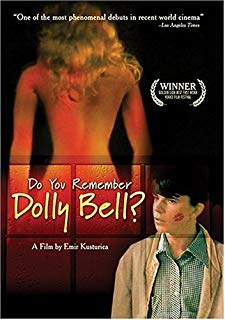

你還記得杜莉貝爾嗎?--Do You Remember Dolly Bell?

編劇: 艾米爾庫斯杜力卡 Abdulah Sidran

演員: 斯拉夫科‧斯提馬科 Slobodan Aligrudic Ljiljana Blagojevic

你还记得多莉·贝尔吗/你记得桃莉贝尔吗?/DoYouRememberDollyBell?

![]() 7.7 / 4,934人

Argentina:107分鐘 | Yugoslavia:110分鐘

7.7 / 4,934人

Argentina:107分鐘 | Yugoslavia:110分鐘

編劇: 艾米爾庫斯杜力卡 Abdulah Sidran

演員: 斯拉夫科‧斯提馬科 Slobodan Aligrudic Ljiljana Blagojevic

電影評論更多影評

2013-10-18 06:19:23

跳舞吧,當歌聲響起——觀《你還記得多莉•貝爾嗎?》

在剛剛過去不久的第70屆威尼斯電影節上,有一個「威尼斯經典單元」。姜文的《陽光燦爛的日子》和陳可辛的《甜蜜蜜》的修復版以及小津和大島渚的影片都參與了展映。前南斯拉夫導演埃米爾•庫斯圖里卡的處女作《你還記得多莉•貝爾嗎?》也位列其中。和《陽光》這些電影相比,庫斯圖里卡的這部處女作可能算不上是一部傑作,導演在一些技術方面還顯得不甚成熟。但庫斯圖里卡顯然出色地把自己獨特的情感通過電影這個媒介表現出來,使得當你欣賞這部電影時,雖不至於哭的稀里嘩啦,也一定會熱淚盈眶的。

記得在我還年幼的時候,有一次和老媽一起看電影,她情不自禁地說出了這樣一句話:「人要是能像電影裡那樣快樂就好了。」我現在已經記不得當時看的是什麼了,但這句話卻至今記憶猶新。它在一個幼小的心靈中埋下了關於電影的原始的想像。直到現在,看電影漸漸成為了生活中不可或缺的一部份,我卻常常要不禁自問,究竟什麼樣的電影才算是好電影?自從大衛•格里菲斯完善了電影的敘事之後,電影這個一度遭人鄙視的「小丑」似乎一下子爆發了小宇宙,堂而皇之地躋身於藝術門類之列。電影從此不再滿足於簡單的記錄生活,人們或是在螢幕之前被感動的痛哭流涕,或是被逗得哈哈大笑,或是茫茫然做沉思狀,有時還會被嚇得屎尿橫流……但不管怎樣,電影所承載的這些情感屬性正是它通往藝術之門的貴賓卡。而那些不能和觀眾建立情感聯繫的電影無疑都是失敗之作(曲高和寡者自然要另當別論了)。不過,好與不好本就是一個極其主觀的評判,對於我來說,凡是能夠打動人的電影無疑都是好電影。就像庫斯圖里卡自己說的那樣——「對我來說,重要的事情是用高雅的方式描繪出來的情感。這就是每一幕畫面的目的,沒有情感的電影只能是膚淺之作。」而對於《你還記得多莉•貝爾嗎?》這部電影來說,我當然要給它打滿分。畢竟現在能夠打動人的東西已經越來越少了。

《你還記得多莉•貝爾嗎?》這部電影主要講述的是1960年代的南斯拉夫,在狄托集權統治下,少年迪諾的成長故事。影片並沒有過多的渲染政治,它們對於像迪諾這樣的一群孩子來說顯得太過陌生和遙遠。就像電影《陽光燦爛的日子》的海報宣傳語說的一樣——「那年夏天,對千千萬萬的中國人來說,是生命中最黑暗的時期,但對這群孩子來說,卻是一段陽光燦爛的日子。」但庫斯圖里卡顯然在這部處女作中隱喻了自己對於國家和政治的美好想像。迪諾的父親是一個堅定的共產主義者。他對自己的家庭實行像狄託一樣的極權主義統治,孩子們稍有不慎便會招致打罵。而父子之間的關係幾乎是在得知父親罹患絕症之後立刻變得親密而有默契。父子在一起的談話總是那樣的溫馨動人。父親把自己的菸斗和收藏的馬克思主義書籍送給迪諾,這些在父親的眼裡算是最寶貴的東西,它們象徵著權力和美好的未來。父親最終在想像的理想共產主義中死去。我無法真正理解對於迪諾來說這會是怎樣的一種感受。記得我一個少年喪父的大學同學曾經跟我說過——「我經常在夢中見到我爸,你真的不知道那種感覺是多麼的幸福……」。幾百年來,南斯拉夫始終處於分分合合的動亂狀態,南斯拉夫人民裹挾在顛沛流離的生活中,逐漸喪失了國家歸屬感。對於庫斯圖里卡來說,失去國家同失去父親一樣具有等同的意義。父親去世後,迪諾一家進行了搬遷,這大概是他動盪生活的開始。而狄托死後,南斯拉夫作為一個國家再也沒有真正地統一過,到現在已經永遠地消失在世界的版圖上。這或許可以在側面成為一個佐證,以解釋為什麼庫斯圖里卡的電影敘事總是圍繞著家庭來進行。

據說影片的靈感來自一首同名詩歌,一位波士尼亞詩人和庫斯圖里卡共同完成了影片的劇本。在巴爾幹民族獨特的浪漫、憂鬱的音樂的渲染下,影片的每一幅畫面都洋溢著濃烈的鄉愁與懷舊的情愫。影片的魅力全在於此。鏡頭會像塔科夫斯基那樣偷偷摸摸地運動,但它撲捉的生命顯然要活潑許多。小夥伴們會把書本撕裂,燃起營火,然後用一泡尿把它澆滅。與他們不同的是,迪諾的內心藏有偉大的人格。他沉迷在催眠術中,相信自己每天都會進步一點,也相信催眠術可以促進共產主義的到來。他甚至試圖催眠一隻兔子……這群孩子的生活雖然不像馬小軍、米蘭他們那樣多姿多彩,但他們立刻勾起了我的懷舊慾望,讓我想起了那段無所事事的時光。在我們每個人的生命中,似乎總有那麼一段時間是不需要考慮任何事的。我們不需要考慮生活,不需要考慮未來,貧窮和憂慮也是大人們的事情。我們有時候會坐在梧桐樹下數螞蟻,會在冬日的陽光下耍小貓。每逢婚禮、葬禮或者宴會,都是我們最熱鬧的時候,絲毫也不會考慮別人的喜與悲。孩子們似乎總願意追著搬家車輛的屁股後面跑,又哪裡明白車上那些離家人的感受。我們有時候也會長久的沉迷在一件事情中,就像迪諾沉迷在催眠術中一樣。那時候,許多小夥伴都喜歡往街機遊戲房裡面跑,而我則十分確信自己以後會成為一名研製飛彈的科學家。我現在當然不再這樣想了。我相信,迪諾也遲早會從催眠術中醒來的。在影片的結尾,迪諾坐在搬家的車輛中默默地在心中反覆念叨——「每一天,在各個方面,生活會一點點好起來……」,彷彿他不斷這樣地念叨,生活就會好起來似的。但生活真的會好起來嗎?在庫斯圖里卡的第三部影片《流浪者之歌》中,給出了完美的解答。

由於太過無所事事,迪諾和小夥伴們甚至做起了偷雞摸狗的事情。為了給這些「問題少年」找點事做,也為了豐富青少年的文化生活,文化部門的官員決定把迪諾和他的小夥伴們組織起來,組成一個樂隊。但迪諾當然無法專心致志地排練。因為他愛上了多莉•貝爾。

多莉•貝爾是一個妓女。或許,在迪諾與多莉•貝爾剛認識的時候,她還沒有淪為妓女。由於迪諾可以獨佔家裡的鴿房,「雞頭」普格讓多莉•貝爾在迪諾的鴿房裡躲一段時間。幾乎每一個春意盎然的小伙子都會把女人想像為一種純潔、神聖的東西,迪諾很快就愛上了美麗、奔放的多莉•貝爾。兩個人在鴿房裡度過了一段美好的時光。但是在一個雨夜,「雞頭」普格帶來了迪諾的小夥伴們。普格強迫多莉•貝爾脫去衣服,讓小夥伴們輪流著把她侮辱。我不敢相信,庫斯圖里卡竟然讓這樣的事情發生了。還記得當年在看古天樂版的《神鵰俠侶》時,每當見到尹志平出場,都不由自主地要罵他幾句。現在想想,或許在每一個小伙子成長為男人的過程中,都不可避免地要認識到,每個女人都不是那麼完美。有些美好、純潔的東西永遠都只存在於我們的想像之中。庫斯圖里卡仍然把這場戲表現的頗具詩意,他沒有讓迪諾走開,而是讓他一個人站在雨地裡目睹這骯髒的一幕。多莉•貝爾的呻吟聲隔著雨夜傳來,迪諾卻只能無助的獨自哭泣……其實,對於庫斯圖里卡而言,苦難的南斯拉夫人民又何嘗不是像多莉•貝爾這樣被殘忍地摧殘呢?而他又何嘗不是像迪諾一樣無能為力呢?由於沒有真正地經歷過,我們無法真切地理解庫斯圖里卡那種失去祖國的愁緒與苦悶。但這段無論是在視覺上,還是在心理上都極具衝擊力的悲劇場景,大概可以讓我們明白那會是怎樣的一種感受。

庫斯圖里卡認為導演在拍電影時其實只有一個美學目的:受到自己所拍攝的東西的激勵。「當我感到心跳加速時,我知道這一場景成功了,我拍電影的原因正在於感受這種激動。」在《你還記得多莉•貝爾嗎?》這部電影裡,他顯然把自己想要表達的情感成功地傳達給觀眾。但表達情感從來都不是一件易事,又有多少人能真正通過螢幕把自己想要表現的東西完美地表現出來呢?就像我拼命地想要把自己在這部電影中獲得的情感訴諸於文字,但這些文字顯然沒能像電影一樣表達的強烈有力。不過我的這種表達的無力卻在著名導演庫布里克的一段談話中獲得了莫大的慰藉。在一次訪談中,庫布里克這樣說道:「我不能用精確的文字來概括一部電影所內涵的哲學意味,比如說《光榮之路》。電影就是要讓觀眾投入到電影中與主人公共同感受一種經歷,電影要變現的是人的情感,要反映我們生活經歷中的點滴片斷,因此盡力用語言去概括某部電影要表達的主旨其實是對觀眾的一種誤導。」在現在這個崇尚獨立與個性的年代,我們當然不用過份擔心會給別人造成誤導。只要一個導演願意忠實於自己的情感,願意忠實於自己的生活,那麼我們每個人都會或多或少地從他的電影中獲得一些情感。而這些情感恐怕正是當代中國電影人身上所最缺少的東西吧。而這些情感,恐怕正是我們願意把它訴諸文字,與別人一同分享的動力源泉吧。

在《你還記得多莉•貝爾嗎?》的結尾,迪諾終於可以全心全意地投入到樂隊的表演中。他面對著攝影機,也面對著觀眾。他唱著唱著,眼神就忽然堅定了起來。他或許找到了人生的方向。但當他坐在搬家的車中漸漸遠去,孩子們同樣會追著車輛的屁股後面吵鬧著奔跑。但不管怎樣,就像巴爾幹民族聞歌起舞的獨特性格一樣,當歌聲響起,跳舞吧……

本文系@俠客光影 原創,轉載請註明作者,商用需經作者同意。 舉報

評論