2013-10-21 23:05:30

(轉:看了這個就都明白了)

************這篇影評可能有雷************

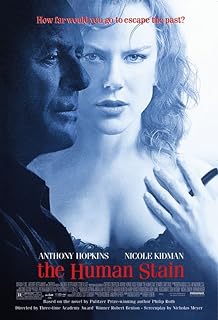

菲利普・羅斯:《人性的污點》

・菊 子・

近年來,每到諾貝爾文學獎頒獎之前,美國小說家菲利普 ・羅斯(Philip Roth)的名字就會頻繁出現。今年呼聲最高的據說是土耳其作家Orhan Pamuk;羅斯照舊榜上有名,行家們猜測他贏的機率是11比1。前一陣子剛讀了羅斯的以大衛・卡佩希(David Kepesh)為主人公的系列小說。看完電影《人性的污點》(The Human Stain)之後,又回頭去讀了《人性的污點》這本小說。根據經驗,電影濃縮的時候會遺漏掉許多豐富的細節,看完一部好電影后,再去看原作,往往不會失望。

(一)公眾審判:個人隱私的大暴露

菲利普・羅斯(Philip Roth,1933-)

小說的背景是一九九八年,柯林頓遭彈劾的那一年。八年後的今天回頭看,當時整個美國甚至世界都盯著總統的褲子和莫尼卡的裙子,那一年顯得多麼天真,多麼繁榮,多麼無憂無慮……蘇聯垮臺了,世界和平了,經濟一片繁榮,技術一片發達,股市居高不下,股票飛漲不跌……只有太平盛世,人們才對飲食男女津津樂道。

羅斯說,其實,柯林頓和莫尼卡之間的那點葷事,說穿了,不過是中學生之間的一點小玩鬧,但是,卻激發了美國人最傳統的公眾娛樂:對姦夫淫婦進行公開審判,而審判者的道德權威,則來自霍桑在《紅字》中描寫過的「審判精神」。羅斯多處引用霍桑的話,小說中的作家隱居之處在麻省西部,離霍桑當年曾經短住過的地方只有幾英里,暗示美國社會還是在對人們施行宗教和道德審判。

《人性的污點》就是以此為背景開始講故事的。故事還沒有講,作者就提醒讀者要寬大為懷,主人公科爾曼・斯爾克(Coleman Silk)肯定有需要被人原諒的地方。因為,在輿論和道德審判的顯微鏡和聚光燈下,展示出來的只能是「人性的污點」。

小說的描寫是多角度的,有時候是主人公直接陳述,但貫穿全書的主要敘述者是作家內森・扎克曼,主人公科爾曼・斯爾克的朋友。整個故事的起因,就是因為科爾曼用了一個有歧義的詞:Spooks.因為說了這一句話,科爾曼所有的同事、上司,包括那些他自己親自扶持起來的年輕黑人教授,都拒絕給他哪怕是一點點道義上的支持。一夜之間,他成了孤家寡人,必須面對形形色色的委員會,不斷地寫「思想匯報」。為了這一句模稜兩可的話,他丟了工作,丟了妻子,丟掉了他一輩子兢兢業業為之奮鬥的東西,丟掉了人的尊嚴,自己也變成了一粒人性的污點。

科爾曼身敗名裂,內心的衝突、鬱悶和罪惡感也無處排泄。兩年之後,科爾曼遇上了芳尼亞,一位三十四歲的清潔工。他自己七十一歲,是她年齡的兩倍還不止。他知道為什麼他需要她:和她的關係,似乎是他和這個世界唯一的聯繫,因為她,他不再對這個世界的不公正充滿仇恨,也不再發狂般地寫自己的故事。她也是個失敗者,失敗太多,於是也一無所求。在走投無路的時候,他們唯一的快樂,也就是人類最原始的快樂。

像其他一些男作家一樣,羅斯讓女人用性愛來安慰一個走投無路的男人。昆德拉的《生命中不能承受之輕》中的托馬斯,遭到了政治清洗,事業無望,於是只好在溫柔鄉里討樂趣,六年之間和二百多個女人發生了關係。而羅斯本人的卡佩希系列,則寫的是一個文學教授從年輕一直到年老的性經歷,還總結了一整套勾引文學女青年的手段。不過,他對老年男性的描寫最觸目驚心:行將就木時,老年男性更嚮往年輕女性的肉體帶來的愉悅,年輕時出自感官和感情的需要的性,如今上升到了一種精神和宗教的高度,因為死亡在隨時逼近。

聖經中的大衛王老了,於是讓一群年輕美貌的少女用她們的身體來暖和他。他還是覺得冷。有了偉哥,至少他還可以有些行動,雖然行動的結果也還是冷,因為死亡還是在不遠處等著。

小說中,作者反覆強調,科爾曼年輕時是體育明星,如今,即便年過七旬,他從背後看也就是四十歲。電影中,安東尼・霍普金斯的形象卻過於蒼老。要演一個仍然有性魅力的老男人,只有格雷高里・派克和保爾・紐曼:他們即使老了,面部還是有線條,肌肉也不往下搭拉。霍普金斯不行。尤其是電影中那個鏡頭,他坐在床上看妮可・基德曼裸身跳舞時,顯得極度疲憊、倦怠,令人本能地產生一種生理厭惡。

(二)種族:他們是幽靈嗎?

科爾曼兢兢業業當了二十多年古典文學教授,後來學校來了個新銳校長,將他命名為教務長,支持他對學校進行大刀闊斧的改革:強迫所有教師匯報自己的科研成果――很多教師只在自己學校的刊物上發表過從自己的博士論文中廢物回收出來的《筆記》,教書用的是很多年前的講義,一些特殊人物一個星期也不來學校,也不參加任何學術或校務會議。科爾曼強迫一些懶散得無可救藥的老幫子提前退休,又從名校中招來一些年輕有生氣有競爭願望和能力的助理教授,這樣一來,學校的風氣果然被整肅一新。

新來的校長被名校看中,另擇高枝,將科爾曼留給了狼群。「Spooks」一詞,為對他的改革懷恨在心的人圍剿他提供了最好的藉口。

科爾曼改革「成功」後,志得意滿,決定從教務長的行政職務上退下來,繼續進行全職教學。他開了一門課,上了五個星期,每次點名,都有兩個學生缺席。第六次上課的時候,他又照例點名,他們還是不在。於是他開玩笑地說,他們在哪兒呢,是不是真有這兩個人,Are they spooks?

這裡,他說的Spook一詞的意思,顯然是比較常用的「鬼魂」、「幽靈」一義。不幸的是,在六十年代某個特定的時期,Spook曾經是對黑人的蔑稱,而這兩個缺席的學生正好是黑人。雖然他們從來沒有在課堂上露過面,教授也根本不知道他們是黑人,他們還是正式向學校提出了抗議。學校也知道教授的本意與學生的種族無關,卻還是認認真真的開始了正式的調查。

種族歧視,和通姦一樣,成了公開審判的名目。

學校進行調查的時候,科爾曼的正式種族身份是猶太人。曾幾何時,猶太人本身也是被歧視的對象。1948年,猶太人不滿各大學尤其是名大學對猶太人比例的限制,在波士頓郊區成立了一所自己的大學,以猶太大法官布蘭代斯命名。小說中,科爾曼的一個兒子上的就是布蘭代斯大學。幾十年過去,猶太人在美國社會尤其是文化機構、知識階層和大學裡的地位日漸上升,居然成了能夠歧視別人的人。

具有諷刺意味的是,科爾曼並不是猶太人,而恰恰是一個黑人。從二十多歲起,他就開始生活在這個謊言之中。小說開頭不久,羅斯就不動聲色地交代了科爾曼的黑人身份。

藉著科爾曼的回憶思路,羅斯描寫了第二次世界大戰後期和戰後初期美國社會的種族狀況。科爾曼的父親是一個彬彬有禮紳士,酷愛莎士比亞,在大蕭條中失去了自己的眼科醫生診所,只好在火車上當服務員。因為是黑人,他每天承受著難於向家人啟齒的羞辱。

科爾曼人材出眾,聰明,健康,雄心勃勃。然而,當他以水兵的身份逛妓院時,妓女斜睨著他,說:「你是個黑鬼,對不對?」然後兩個彪形大漢將他扔了出來。他的冰島/挪威血統的女朋友,在不知他的種族的情況上與他同居了兩年之後,發現真相後哭著說了一句「我做不到」,從此蹤影全無。科爾曼希望擺脫身為黑人對他帶來的種種具體的限制和無形的屈辱,利用自己皮膚較白的條件,開始隱瞞自己的黑人身份。Spook事件發生以後,作者讓我們進入他的內心,讓他一邊懦弱地為自己的行為辯護,一邊無情地進行自我譴責和懺悔。

小說中有一個重要的片段,電影裡毫無刪節地保留了下來。科爾曼告訴他母親,他要結婚了,女子是白人(猶太人)。他已經告訴那個女子,他的父母已經過世。母親平靜地說:好吧,我知道,我永遠也不會見到我的兒媳,永遠不會見到我的孫子。你會告訴我,哪一天,我會帶著孩子們從哪裡經過,你幾點幾分在火車站等著,偷偷看他們一眼,而且,你也知道,我會去那裡等著。

從那以後,科爾曼再也沒有見過他的母親。他藉口要成為一個脫離了種族的獨立的個人,切斷了和過去的聯繫,逃避了爭取黑人解放的人權運動。他比「白人還白人」,娶的是白人妻子,研究的是最白人的學科――希臘羅馬文學。然而,僅僅是瞞著自己的黑人身份還是不夠的,每個人都必須有一個種族背景,於是他編造了一個謊言,說他的祖父是來自俄國的猶太人。

柯林頓受到彈劾的原因是因為性,彈劾的正式法律依據卻不是性,而是因為他撒謊。同樣,在《人性的污點》中,看起來科爾曼是在為種族主義言論受審,實際上,他受審的真正原因,也是撒謊。

他的妻子,至死也不知道他的真實身份;而他的小兒子,似乎本能地知道他的謊言,從生下來時就對他有一種仇恨。母親,妻子和兒子,再加上他本人的自責,成了他的罪行的最高審判人。

(三)芳尼亞:所有社會問題的彙集點

Antony Hopkins as Coleman Silk,Nicole Kidman as Faunia Farley in 「The Human Stain」,Directed by Robert Benton,2003

霍桑《紅字》裡的海斯特,在受到教會和公眾的凌辱和審判之後,最終卻取得了精神和道義上的救贖。而羅斯的女主人公――芳尼亞,卻是一個飽經失敗的人物。

羅斯將美國社會的許多社會問題都安排到芳尼亞身上。芳尼亞童年時父母離婚,繼父對她進行性騷擾,在她十四歲時,他又企圖強姦她,於是她逃出家門,四處流浪。後來她嫁了丈夫,希望生兒育女,安居樂業,偏偏他們開的奶牛場生意又不好,最後以破產告終。他們離婚後,芳尼亞和男朋友幽會時,她和孩子們所租住的陋房著火,兩個孩子雙雙喪生。

好像這些還不夠沉重,羅斯又把芳尼亞的丈夫寫成一位越戰老兵。萊斯曾經兩次前往越南作戰,回國後與故國和家人早已經格格不入,從來就沒有從戰爭的創傷中恢復過來。越南戰爭是美國現代史上最大的失敗、美國公眾最大的心理創傷,萊斯就具體象徵著這個巨大的心理傷疤。家庭的破碎,孩子的死亡,更是把他推向了憤怒的瘋狂和絕望。他經常堵截和騷擾芳尼亞,責備她殺死了他的孩子。

電影中扮演萊斯的是埃德・哈里斯。他鏡頭不多,但卻給人留下了難忘的印象。

羅斯不厭其煩地讓芳尼亞身上承擔著種種社會問題,是為了強調她貧困和走投無路的地位,使她和科爾曼之間的社會差別,加上年齡差別,成為他們公開交往的障礙。他想證明,正因為這些差別,他們就成了象《紅字》中的海斯特和丁梅斯代爾一樣的「罪人」,受到了公眾輿論和社會機構的譴責和審判:他原來所在系的系主任給他寫匿名信,譴責他對一個貧窮、不識字的年齡僅有他一半的婦女搞性剝削;他的孩子們也不再搭理他,而她的丈夫,則時時刻刻在暗中監督和跟蹤他們。

然而,我的感覺是,無論作者怎樣把芳尼亞的生活寫得如何悲慘,她和科爾曼之間的年齡和社會差異,並不足以讓他們承受到如同作者描寫的那樣大的社會壓力:畢竟他們是在科爾曼的妻子去世之後開始約會的。一九九八年,一個鰥夫和一個離婚女子之間的性關係,儘管有年齡和社會地位的差別,受到的譴責,與一個半世紀以前的霍桑的人物所面臨的宗教和道德審判相比,實在是有些小巫見大巫。

此外,妮可・基德曼來演芳尼亞,儘管演技很好,但在熟悉她的觀眾的眼裡,她還是太漂亮,太性感,太像個有魅力的尤物。其實,在羅斯的小說中,她是一個疲憊不堪、支離破碎的女人,她的疲憊和破碎,是這部小說的必要條件:疲憊和破碎的她接受了走投無路的科爾曼,兩個人在惺惺相惜中,產生了一種「置之死地而後生」的情愫,她一漂亮,反而減輕了那種悲壯的況味。

(四)悲天憫人

小說快結束的時候,羅斯借人物之口說:他寫的小說是關於人、關於人的問題的,而不是「誰是兇手」的懸案故事。

這也是我閱讀時的感覺。羅斯很早就向讀者交代了科爾曼的身世秘密,只是小說中的人物還不知道,他們需要隨著故事的發展,慢慢地找出這些秘密。對作者來說,最重要的不是情節推理,而是細節描述,描述二十世紀末的美國社會,和美國社會中人們所面臨的諸多社會問題。有些章節,讀起來像是社會學,而不是小說。若干年後,人們讀這本書,仍舊能夠了解到,是什麼樣的問題,在困擾著生活在此時此刻的人們。

然而,它畢竟又是文學作品,表現這些問題的方式不是抽象的議論,更主要的是通過描寫生動的人物形象和他們的言行舉止和心理衝突,以此來反映這些社會問題。每一個人物,都帶著他們所生存的環境的烙印,代表著一個社會問題:科爾曼:種族問題和倫理道德問題;芳尼亞:家庭、婚姻和兒童教育問題;萊斯:越戰;系主任:學術界知識女性高處不勝寒的艱難處境。

看完小說,不得不承認電影改編得十分成功。羅斯常常讓小說中的人物長篇大論,不介意借人物之口,說出自己的哲學思考、道德評介和政治評論,就連本應當是目不識丁的芳尼亞和粗鄙的萊斯,也能夠象大學教授們那樣侃侃而談。電影卻不能這麼作。改編後的電影,很少有過於冗長乏味的議論和對話,人物的裁減也十分得當。除了尼可?基德曼的形像太美麗了一些,電影成功地反映了貫穿於小說始終的沉重和無奈。

《人性的污點》究竟是什麼,作者借芳尼亞之口說了,也就是人在離開自然後,人性遭到了破壞和污染。一隻烏鴉,長期生活在鳥籠中,早已失去了自然的本能,無法重新回到自然環境中生活。人類社會污染了美麗的自然。小說的最後,作家扎克曼在冰凍的湖面上,碰上在那裡獨自冰釣的萊斯。平日狂躁暴怒的萊斯,此刻卻顯得理性,平靜,溫和。他說,這裡與世隔絕,沒有旁人的騷擾,還是乾淨的世外桃園,如果他有兒子(如果他的兒子沒有被燒死),他會帶他到這裡來,教他釣魚。

這裡,我讀出一些愛默生式的新英格蘭超驗主義的東西。人類社會和人都是不完滿的,只有回到自然,才能去掉人性的污點,恢復純淨的本性。但是,作者對這種不完滿的態度不是譴責:小說中所有這些人物,無論是撒下彌天大謊的科爾曼,還是咄咄逼人的女系主任,甚至是冷酷瘋狂的越戰老兵,一旦作者認真細緻地描寫他們的內心,你就不能不對他們產生髮自內心的同情和憐憫。有時,作者在描寫人物的同時,試探性地用顯微鏡照他們一下。不過,他只是虛晃一槍就停止追蹤,因為他並不是真地要揭開他們的面具讓他們難堪,而是想藉此提醒我們,我們這些不完美的人群,經不起顯微鏡下冷酷的檢驗和審判:我們的自由和尊嚴有一個重要的前提――隱私。

相反,作者屢次譴責社會的不寬容。作者偶爾借別人之口把書中某個人物描寫得十分不堪,等他帶著我們走近他們,才發現他並不是洪水猛獸、狼心狗肺,而是有血有肉、苦力掙扎的平凡人。這些人們的種種缺陷,是人類與生俱來的,也是他們所處的時代刻在他們身上的烙印,作者給我們講述他們的故事,就是讓我們在這裡觀察,他們是如何承擔著種種重負,勉力生存。

小說的結尾,看得出也有些有意摹仿霍桑的《紅字》。作者始終也沒有明確斷定,究竟是科爾曼自己在懺悔中帶著情人走向死亡,還是嫉妒的前夫設計謀殺了他們。霍桑的小說中,海斯特的情人在示眾時氣絕身亡,海斯特卻獲得了救贖,而在《人性的污點》中,苦難的芳尼亞也隨著情人喪身湖中,作者似乎認為,現代人尚未找到救贖的途徑。

舉報