電影訊息

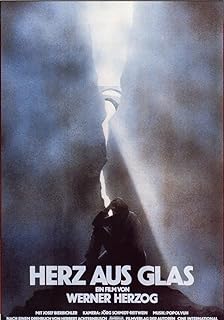

玻璃精靈--Heart of Glass

編劇: Herbert Achternbusch 韋納荷索

演員: Josef Bierbichler Stefan Guttler Clemens Scheitz Sonja Skiba

玻璃精灵/玻璃之心/玻璃心

導演: 韋納荷索編劇: Herbert Achternbusch 韋納荷索

演員: Josef Bierbichler Stefan Guttler Clemens Scheitz Sonja Skiba

電影評論更多影評

2013-10-23 08:53:12

一顆紅寶石玻璃般純粹的心

************這篇影評可能有雷************

「他們倆將要擁抱,將要殺戮……然而他們倆對立著,在廣漠的曠野之上,裸著全身,捏著利刃,然而也不擁抱,也不殺戮,而且也不見有擁抱或殺戮之意。 他們倆這樣地至於永久,圓活的身體,已將乾枯,然而毫不見有擁抱或殺戮之意。」

——魯迅《野草•復仇》

赫爾佐格的所有作品中最晦澀的一部,大概就是《玻璃精靈》了。這部電影用赫爾佐格自己的話說,是他試圖以電影為手段對觀眾進行的一次催眠的嘗試。

「催眠術」是一種神秘學與科學交雜在一起的奇異之術。它的歷史很久,且一直與宗教和巫術上的種種元素聯繫在一起,但在現代心理學的範疇內,它又是一種通過心理暗示使人由意識狀態進入潛意識狀態,從而減輕人的焦慮和緊張的科學醫療手段。這種科學與巫術之間的內在張力或許也是赫爾佐格對待邊緣現代性的複雜態度。「催眠」意味著用科學理性的可控的方式,使人達至「靈視」的狀態——明乎此,也就不難理解該片究竟在講什麼了。

而「預言家」這一身份在歷史上亦有獨特的地位。預言家承擔著上帝的使命,卻又不得不在背離上帝命令的愚蠢世人中完成其使命,與此同時忍受著不被理解的痛苦;預言家明明知道未來的悲慘結局,卻無處逃遁亦無法改變,只能眼睜睜的看著眼下的現實一點點墜入慘劇——總之預言家乃是一群傻笑的庸人中最最痛苦最最孤獨的一個,他作為一個邊緣人,比一般的邊緣人要痛苦萬倍:因為其他邊緣人乃是不自知或不完全自知,而他則不僅透徹的自知自己的橫向地位,而且也透徹的自知自己乃至整個理性環境的縱向命運,其痛苦可想而知。《玻璃精靈》中的海斯在赫爾佐格對邊緣現代性的全部開墾中的深刻性即在此。

電影開場便是海斯苦悶的坐在森林中的鏡頭。遠方是霧中的牛群,然後又是赫爾佐格招牌式的一片片雲團的特寫。然後是海斯半臥在草地上,抬起右手,嘴裡吟出「望向世界盡頭」的預言詩,然後是一大段各種自然奇觀串在一起的剪輯(此乃海斯在靈視狀態中看到的景像),伴以赫爾佐格電影中獨特的實驗性電子音樂——這是一處對米開朗基羅的西斯廷壁畫的明顯的摹仿。作為預言家的海斯一方面是電影中的主角,但另一方面,至少在開篇,海斯是這個整體景觀中的一部份,他的形象與牛、雲團和瀑布等元素沒有任何差別。其實電影通篇海斯這一角色的定位都有這種特點:片中所有人物都是赫爾佐格整體催眠策略中的一個個景觀,但海斯無疑是最具儀式性的景觀元素。他不屬於村莊玻璃製造業中的任何一個部份,他是徹底的「閒人」,所以無論他在商業實體還是在現實世界中的邊緣地位都導致了「海斯」這一角色的極端景觀化的特點。

明乎海斯的「景觀」特性,便可以進一步探索到赫爾佐格這部電影的敘事策略:整個玻璃工廠的故事乃是建立在海斯從影片開頭一直到影片結束的所有靈視內容的基礎之上的,海斯及其靈視乃是這部影片的敘事核心,一切皆圍繞此展開。在一個發了瘋的前玻璃廠主和痴迷於紅寶石製作方法的年輕工廠主的帶領下,本應是現代理性社會的重要權力實體的玻璃工廠,現在被扭曲成一群喪失了理性的「醉人」,現實主義走向了本質化與歷史化的「示範」舞台:它不是一個摹仿現實的故事,而是一種試圖走向故事化的「現實」。海斯的預言無時無刻不在提醒著我們這個故事的現實性。但海斯雖然是這種存在主義意義上的「現實提煉者」,但他在敘事上首先是一個旁觀者。赫爾佐格在鏡頭銜接技術上的先天缺陷——他承認(儘管帶有一絲驕傲的語氣)相比好萊塢那些技術大牛們,自己存在太多先天的技術缺陷——無意中卻創造出這樣一種影像風格,即旁觀記錄式敘事,「剪接只極簡的提供空間的導向,有時從一個地點跳到另一個地點,而沒有建立參考點。」 比如影片初次進入鄉村生活的幾個段落,每個段落都是從頭到尾的單一鏡頭:

——父親坐在黑暗的角落,直視前方的攝影機,談到死亡及失落的秘方。

——工廠工人討論著慕貝克及缺少血紅色玻璃的文字描述。

——慕貝克的母親在他墳前禱告。

——一個延伸的、紀錄片似的推軌鏡頭通過工廠中的工人。

這些純記錄性的鏡頭省略了段落間及段落內部各個敘事元素之間的連繫,或者說在這部電影中(甚至幾乎所有赫爾佐格的電影),敘事本身也成了景觀的一部份。而這個大敘事景觀中最核心的環節,即那個年輕貴族工廠主,他的所有動機和行為亦是斷裂的:這個工廠主為何如此痴迷紅寶石製作工藝,他的父親又是怎麼變瘋的,以致他為何最終要燒掉整個工廠,都是沒有說明的敘事斷裂。

故事的發生地點是巴伐利亞森林(也是赫爾佐格多數影片的拍攝地點),發生時間正是德意志由傳統農業社會向工業社會過渡的時期。在這個前工業化的時代里,玻璃工廠本應是一個非常生機勃勃的權力實體,但在影片中卻成了一個凝滯狀態的群體。而工廠主也不是這個變動時代所應有的雄心勃勃,反而成了所有被催眠人物中最嚴重的一個,甚至在這個敘事裡,工廠主的催眠狀態乃是其他所有人的催眠以及最終悲劇的主導原因。工廠主的出場就非常詭異:他不是出現在車間也不是商業談判桌上,反而是在聖母面前的虔誠禱告:「玻璃有著脆弱的靈魂,純潔無暇,裂痕是罪惡,罪惡後是一片寂靜,阿們!」本應是現代理性社會中佔據核心地位、擁有最無所畏懼的能量的企業主,這裡卻完全是一副中世紀虔信者的樣貌。也就是說這是一個外表包裹著現代性核心地位、而內裡卻完全被現代性邊緣狀態所佔據的工廠主形象。隨著劇情的演進,這個工廠主瘋狂的邊緣現代性一點一點的被揭露出來:他為了獲得紅寶石玻璃的製作方法,挖了慕貝克的墳墓,殺死女僕並提取其鮮血,最終燒掉整個工廠——如果說海斯作為預言家搭起了整部電影的儀式化的舞台背景,那麼這個工廠主則是前景中不折不扣的邊緣現代形象展示。在核心現代性之中注入極端邊緣現代性的靈魂,二者的內在張力與海斯的靈視力一樣,是支撐起整部電影的藝術力量的第二根支柱。

影片更弔詭的一點,是影片整體敘事的靈視性與外在的優美自然環境之間的張力。首先必須明確,赫爾佐格與很多徹底摒棄戲劇性敘事的小眾導演不同,即便他排斥好萊塢戲劇化的剪輯技術,但他的所有故事片都是採用了戲劇性敘事的(比如他不太喜歡塔爾科夫斯基的作品,認為「他是專門給那些法國知識分子拍片兒的」)。但他與主流戲劇性敘事的導演的根本不同就在於:他們是將影像的全部服務於如何凸顯出故事在所有細節上的戲劇性,但他則是利用故事在所有細節上的戲劇性來服務於抽象意義上的「影像全部」。比如這部影片,就完全可以說成是他利用了1950年代流行於德國影壇的「家園電影」敘事類型,來為自己的實驗影像服務。

家園電影在德國的地位類似於西部片在美國的地位。它在德國有著由來已久的歷史。在第一次世界大戰前即有表現德國鄉土風景的影像問世了。1920年代的「登山電影」、二戰期間表現「第三帝國的鮮血與土地」的電影、戰後表現家園重建題材的電影都是「家園電影」的重要源泉。自1950年代以降,家園電影的代表作包括《綠色石南》、《黑森林女孩》、《重見家園》以及艾德加•萊茲里程碑式的十六小時巨作《家園》等等。這些鄉土題材電影有如優美的風景明信片,擁有著非常穩定的票房和口碑。赫爾佐格利用了這一模式,但在該模式的內部開啟了殺傷力極強的「造反模式」——包括赫爾佐格的其他作品比如《卡斯帕•豪斯之謎》、《吸血鬼》等,都可以看到家園電影的痕跡,但它們與這些家園電影的根本區別在哪裡呢?

如果將這個區別放到主流現代性與邊緣現代性這個大主題中來看,那麼可以說,家園電影雖然經常表現主人公拋棄都市生活,回歸鄉村,但這種回歸表面是對都市現代性的造反,實際卻是針對都市觀眾的一種精神撫慰。都市的觀眾汲取撫慰的來源不是鄉村,而是這些「表現鄉村的影像」——欣賞這些影像乃是一種都市工作後的休息,之後他們將精力十足地投入到接下來的都市工作中,這就是「家園電影」的「治癒」作用。然而赫爾佐格的作品是打著「治癒」的旗號進入,卻在最終沒有治癒有病的靈魂,反而將這病靈魂徹底殺死了。作為家園的鄉村帶來的不是和諧狀態,而是瘋狂和毀滅。在赫爾佐格的世界中,並沒有古典式感傷的存在餘地,因為這種感傷終歸還是要指向情感的積極狀態——這正是赫爾佐格要顛覆的東西。可以說他通過似乎家園電影的「詩」,最終卻是要將海德格爾的入「思」的「詩」進行最為徹底的貫徹:無論是瘋癲狂笑的老父親,還是沉默對峙的酒館二人,乃至最終火燒工廠的悲劇,都是在向我們展示一個既不和諧又不親切的「無蔽」狀態,它是非真理的,陰森森的。這也是作為一種創作手段的催眠所欲達到的本質。

瘋癲狂笑的老父親是一個重要的符號,也是頻繁出現在赫爾佐格作品中的一個符號。這個瘋子形象與《侏儒流氓》中的釋放侏儒的管理員、《陸上行舟》中的胡拉給給、《吸血鬼》中派遣主人公去德古拉的倫菲等形像是一樣的,它們在影片中都充當著看透一切現象的「無意義」之本質、嘲笑人們無用的焦慮與奮鬥的角色。面對兒子對紅寶石玻璃的痴迷,老父親在嘲笑;面對失敗的試製結果,老父親在嘲笑;面對失火的玻璃廠,老父親依然在嘲笑。老父親的發笑也是這場解構現代性的神聖儀式中的一環。另外一個重要的符號就是那一對預言了相互決鬥結果的工人。影片開頭由海斯對山間橋樑的預言直接切入到這一對人在酒館中的互相對峙。影片在交代工廠主欲尋找慕貝克紅寶石工藝的段落中穿插剪輯了這對人。農舍中兩個人雖有一人已死,但仔細看,躺在地上的他們的胸膛都在起伏呼吸——這表明他們的作用完全不是敘事性的,而是示範性的。他們的故事自始至終都是斷裂地穿插在影片之中,就壓根沒有一個屬於他們的完整段落。這兩個人是存在的辯證境遇的一種象徵:世界永遠是兩股力量在決鬥中的張力支撐起來的,沒有其中一股,另一股也就無法繼續存在。結尾抱著屍體跳舞一段即是這個陰森的真理的最直接表現。這種「二而一」的關係更是整部電影的終極張力的象徵——此即預言家海斯與貴族工廠主之間的「二而一」的關係。兩個工人是顯性的「二而一」,其所帶來的乃是蘊藏在敘事表層之下的隱形「二而一」的火山般的毀滅性能量。

影片開頭海斯已經對這個世界進行了災難的預言,而後在工廠主祈禱完畢後,工廠主也說:「工廠的倒閉,是不是和碉堡荒廢一樣,象徵著無可避免的改變?」這句話與開頭海斯的預言形成了呼應。無論是海斯在預言中所看到的悲觀前景,還是工廠主對工廠前景的悲觀態度,都表現了兩個人內心深處的悲觀與孤獨是相通的。他們都是狂歡人群中最冷靜、看得最透的人,他們在沒有見到彼此的時候,都在命運中等待惺惺相惜的那一刻。影片在剪輯上明顯表現出這一主題的一段,就是海斯剛回村吃飯的段落:海斯走過森林,消失在樹後,然後鏡頭切換到工廠主在一個相似的構圖中,在鏡框的同一個位置背對著我們。然後我們看到海斯在吃麵包,接著切到工業家以同樣的姿勢坐在餐桌上以餐巾擦臉。最最明顯的一段乃是他們在樓梯上的初次見面,這也是全片在靈魂上的中心:

工廠主聽說海斯來了,走到樓梯口,樓梯下的海斯緩緩走上來。海斯在樓梯下時是站在窗戶旁邊,早上的陽光照耀著他,而工廠主則是在陰暗中的。伴隨著海斯走上樓梯,他的影子漸漸變重,最終與工廠主的影子緊緊結合到了一起——這是二人靈魂相通的重要像徵。海斯第一次提起「黑熊」對獵人的危害,請求工廠主派人殺死黑熊。到了影片結尾,海斯和工廠主都被關進了監獄(一個是縱火犯,一個則預言了它)。監獄中工廠主第一次對海斯表達了惺惺相惜的感情:「我喜歡你,你有顆玻璃心。」而海斯出獄後第一件事就是回森林中親手殺死那頭存在於靈視世界中的「黑熊」:這一儀式化的獵殺可看做海斯對工廠主的致念。正如前文所述,預言家擔負著上帝的使命,他必須是純粹的,近乎透明的純粹,他必需要在狂歡的人群中說出人們不理解甚至被人們討厭的話語,所以他是無法融入任何群體之中的。海斯的這種純粹性、疏遠感與孤獨,恰恰是對紅寶石玻璃痴迷的工廠主內心的真實狀態:站在權力實體中心卻充斥著無以名狀的邊緣感,這種張力將兩個孤獨者的對峙能量放大到足以毀滅整個村莊的程度。他們的關係正如魯迅在《野草•復仇》中所言:「他們倆將要擁抱,將要殺戮……然而他們倆對立著,在廣漠的曠野之上,裸著全身,捏著利刃,然而也不擁抱,也不殺戮,而且也不見有擁抱或殺戮之意。 他們倆這樣地至於永久,圓活的身體,已將乾枯,然而毫不見有擁抱或殺戮之意。」赫爾佐格「陰森森」的存在主義信仰戲劇化為《玻璃精靈》的影像敘事。

有人將赫爾佐格的邊緣現代性直接冠以「反動的現代主義」的稱號,並非沒有道理。在赫爾佐格的世界中,無論是工具理性還是價值理性,都成為其攻擊的對象。如果說特里•吉列姆的邊緣現代性是通過理性世界所壓抑的想像力的釋放,為俗世帶來「上帝之愛」,那麼赫爾佐格則是不屑與「上帝之愛」這一虛偽命題為伍的。再來看海斯和工廠主這兩個人,會發現他們惺惺相惜的關係是建立在超越一切俗世利益、在絕對意義上「高高在上」的基礎之上。所以吉列姆是不斷「向下」,而赫爾佐格則是不斷「向上」。這完全是德意志浪漫主義在當代電影藝術中的繁盛。在德意志浪漫主義中,對浪慢性的追求壓倒一切,故而他們的邊緣現代性的最終落腳點不是「想像力」,而是「意志力」:為了拍攝《侏儒流氓》,與侏儒打賭,最終一屁股坐在仙人掌上;為了拍攝《天譴》,甚至與金斯基互相開槍;為了拍攝《陸上行舟》,不惜犧牲一切代價甚至印第安人的性命來把蒸汽輪船拖過大山;與人打賭吃皮鞋;為了拯救艾斯納從慕尼黑步行至坎城;等等。在赫爾佐格的世界裡,「邊緣現代性」的「邊緣」不是一種逃避,而是一種靠意志力推動的「行動」。面對現代理性的壓倒性攻勢,我們沒有什麼想像力的「避難所」可逃,唯一能做的就是用藝術的武器進行高貴的反擊——影片結尾對世界盡頭的想像已然是極端超越現實世界的、最高的理念之域了,但即便在這純粹的理念地,依然還要執拗的有一個與眾不同的孤獨男人,這個孤獨者最終吸引了三個同道中人。或許對赫爾佐格而言,沒有最高,只有通往無限高處的路上。

「黑格爾的道路是另一條道路,因為黑格爾知道,一種絕對的認識只有當它無論如何都以絕對性為開端時才能存在。」 當一個人拒絕接受理性社會所提供的任何一種逃遁之所,當自我以最赤裸的方式遊蕩在它所照面的存在者中,這時他雖被理性社會撇到邊緣之處,但這也是他嘶叫上帝、實現永恆回歸的唯一途徑。從這個角度講,催眠正是通往這種詩性的絕佳方式,正如赫爾佐格對片中一個業餘演員的催眠話語:

「幾個世紀來,你是第一個踏上一座異域小島的人,島上植被鬱鬱蔥蔥,遍佈珍禽。你來到一座高聳的絕壁前,近看才發現整座懸崖都由純翡翠構成,牆上還有幾百年前一名聖僧花畢生精力用錘子和鑿子刻上的詩。他用一生時間鐫刻的是首只有三行的詩。現在睜開眼睛,你就是第一個看到他的人。你把你所看到的讀給我聽。」

——魯迅《野草•復仇》

赫爾佐格的所有作品中最晦澀的一部,大概就是《玻璃精靈》了。這部電影用赫爾佐格自己的話說,是他試圖以電影為手段對觀眾進行的一次催眠的嘗試。

「催眠術」是一種神秘學與科學交雜在一起的奇異之術。它的歷史很久,且一直與宗教和巫術上的種種元素聯繫在一起,但在現代心理學的範疇內,它又是一種通過心理暗示使人由意識狀態進入潛意識狀態,從而減輕人的焦慮和緊張的科學醫療手段。這種科學與巫術之間的內在張力或許也是赫爾佐格對待邊緣現代性的複雜態度。「催眠」意味著用科學理性的可控的方式,使人達至「靈視」的狀態——明乎此,也就不難理解該片究竟在講什麼了。

而「預言家」這一身份在歷史上亦有獨特的地位。預言家承擔著上帝的使命,卻又不得不在背離上帝命令的愚蠢世人中完成其使命,與此同時忍受著不被理解的痛苦;預言家明明知道未來的悲慘結局,卻無處逃遁亦無法改變,只能眼睜睜的看著眼下的現實一點點墜入慘劇——總之預言家乃是一群傻笑的庸人中最最痛苦最最孤獨的一個,他作為一個邊緣人,比一般的邊緣人要痛苦萬倍:因為其他邊緣人乃是不自知或不完全自知,而他則不僅透徹的自知自己的橫向地位,而且也透徹的自知自己乃至整個理性環境的縱向命運,其痛苦可想而知。《玻璃精靈》中的海斯在赫爾佐格對邊緣現代性的全部開墾中的深刻性即在此。

電影開場便是海斯苦悶的坐在森林中的鏡頭。遠方是霧中的牛群,然後又是赫爾佐格招牌式的一片片雲團的特寫。然後是海斯半臥在草地上,抬起右手,嘴裡吟出「望向世界盡頭」的預言詩,然後是一大段各種自然奇觀串在一起的剪輯(此乃海斯在靈視狀態中看到的景像),伴以赫爾佐格電影中獨特的實驗性電子音樂——這是一處對米開朗基羅的西斯廷壁畫的明顯的摹仿。作為預言家的海斯一方面是電影中的主角,但另一方面,至少在開篇,海斯是這個整體景觀中的一部份,他的形象與牛、雲團和瀑布等元素沒有任何差別。其實電影通篇海斯這一角色的定位都有這種特點:片中所有人物都是赫爾佐格整體催眠策略中的一個個景觀,但海斯無疑是最具儀式性的景觀元素。他不屬於村莊玻璃製造業中的任何一個部份,他是徹底的「閒人」,所以無論他在商業實體還是在現實世界中的邊緣地位都導致了「海斯」這一角色的極端景觀化的特點。

明乎海斯的「景觀」特性,便可以進一步探索到赫爾佐格這部電影的敘事策略:整個玻璃工廠的故事乃是建立在海斯從影片開頭一直到影片結束的所有靈視內容的基礎之上的,海斯及其靈視乃是這部影片的敘事核心,一切皆圍繞此展開。在一個發了瘋的前玻璃廠主和痴迷於紅寶石製作方法的年輕工廠主的帶領下,本應是現代理性社會的重要權力實體的玻璃工廠,現在被扭曲成一群喪失了理性的「醉人」,現實主義走向了本質化與歷史化的「示範」舞台:它不是一個摹仿現實的故事,而是一種試圖走向故事化的「現實」。海斯的預言無時無刻不在提醒著我們這個故事的現實性。但海斯雖然是這種存在主義意義上的「現實提煉者」,但他在敘事上首先是一個旁觀者。赫爾佐格在鏡頭銜接技術上的先天缺陷——他承認(儘管帶有一絲驕傲的語氣)相比好萊塢那些技術大牛們,自己存在太多先天的技術缺陷——無意中卻創造出這樣一種影像風格,即旁觀記錄式敘事,「剪接只極簡的提供空間的導向,有時從一個地點跳到另一個地點,而沒有建立參考點。」 比如影片初次進入鄉村生活的幾個段落,每個段落都是從頭到尾的單一鏡頭:

——父親坐在黑暗的角落,直視前方的攝影機,談到死亡及失落的秘方。

——工廠工人討論著慕貝克及缺少血紅色玻璃的文字描述。

——慕貝克的母親在他墳前禱告。

——一個延伸的、紀錄片似的推軌鏡頭通過工廠中的工人。

這些純記錄性的鏡頭省略了段落間及段落內部各個敘事元素之間的連繫,或者說在這部電影中(甚至幾乎所有赫爾佐格的電影),敘事本身也成了景觀的一部份。而這個大敘事景觀中最核心的環節,即那個年輕貴族工廠主,他的所有動機和行為亦是斷裂的:這個工廠主為何如此痴迷紅寶石製作工藝,他的父親又是怎麼變瘋的,以致他為何最終要燒掉整個工廠,都是沒有說明的敘事斷裂。

故事的發生地點是巴伐利亞森林(也是赫爾佐格多數影片的拍攝地點),發生時間正是德意志由傳統農業社會向工業社會過渡的時期。在這個前工業化的時代里,玻璃工廠本應是一個非常生機勃勃的權力實體,但在影片中卻成了一個凝滯狀態的群體。而工廠主也不是這個變動時代所應有的雄心勃勃,反而成了所有被催眠人物中最嚴重的一個,甚至在這個敘事裡,工廠主的催眠狀態乃是其他所有人的催眠以及最終悲劇的主導原因。工廠主的出場就非常詭異:他不是出現在車間也不是商業談判桌上,反而是在聖母面前的虔誠禱告:「玻璃有著脆弱的靈魂,純潔無暇,裂痕是罪惡,罪惡後是一片寂靜,阿們!」本應是現代理性社會中佔據核心地位、擁有最無所畏懼的能量的企業主,這裡卻完全是一副中世紀虔信者的樣貌。也就是說這是一個外表包裹著現代性核心地位、而內裡卻完全被現代性邊緣狀態所佔據的工廠主形象。隨著劇情的演進,這個工廠主瘋狂的邊緣現代性一點一點的被揭露出來:他為了獲得紅寶石玻璃的製作方法,挖了慕貝克的墳墓,殺死女僕並提取其鮮血,最終燒掉整個工廠——如果說海斯作為預言家搭起了整部電影的儀式化的舞台背景,那麼這個工廠主則是前景中不折不扣的邊緣現代形象展示。在核心現代性之中注入極端邊緣現代性的靈魂,二者的內在張力與海斯的靈視力一樣,是支撐起整部電影的藝術力量的第二根支柱。

影片更弔詭的一點,是影片整體敘事的靈視性與外在的優美自然環境之間的張力。首先必須明確,赫爾佐格與很多徹底摒棄戲劇性敘事的小眾導演不同,即便他排斥好萊塢戲劇化的剪輯技術,但他的所有故事片都是採用了戲劇性敘事的(比如他不太喜歡塔爾科夫斯基的作品,認為「他是專門給那些法國知識分子拍片兒的」)。但他與主流戲劇性敘事的導演的根本不同就在於:他們是將影像的全部服務於如何凸顯出故事在所有細節上的戲劇性,但他則是利用故事在所有細節上的戲劇性來服務於抽象意義上的「影像全部」。比如這部影片,就完全可以說成是他利用了1950年代流行於德國影壇的「家園電影」敘事類型,來為自己的實驗影像服務。

家園電影在德國的地位類似於西部片在美國的地位。它在德國有著由來已久的歷史。在第一次世界大戰前即有表現德國鄉土風景的影像問世了。1920年代的「登山電影」、二戰期間表現「第三帝國的鮮血與土地」的電影、戰後表現家園重建題材的電影都是「家園電影」的重要源泉。自1950年代以降,家園電影的代表作包括《綠色石南》、《黑森林女孩》、《重見家園》以及艾德加•萊茲里程碑式的十六小時巨作《家園》等等。這些鄉土題材電影有如優美的風景明信片,擁有著非常穩定的票房和口碑。赫爾佐格利用了這一模式,但在該模式的內部開啟了殺傷力極強的「造反模式」——包括赫爾佐格的其他作品比如《卡斯帕•豪斯之謎》、《吸血鬼》等,都可以看到家園電影的痕跡,但它們與這些家園電影的根本區別在哪裡呢?

如果將這個區別放到主流現代性與邊緣現代性這個大主題中來看,那麼可以說,家園電影雖然經常表現主人公拋棄都市生活,回歸鄉村,但這種回歸表面是對都市現代性的造反,實際卻是針對都市觀眾的一種精神撫慰。都市的觀眾汲取撫慰的來源不是鄉村,而是這些「表現鄉村的影像」——欣賞這些影像乃是一種都市工作後的休息,之後他們將精力十足地投入到接下來的都市工作中,這就是「家園電影」的「治癒」作用。然而赫爾佐格的作品是打著「治癒」的旗號進入,卻在最終沒有治癒有病的靈魂,反而將這病靈魂徹底殺死了。作為家園的鄉村帶來的不是和諧狀態,而是瘋狂和毀滅。在赫爾佐格的世界中,並沒有古典式感傷的存在餘地,因為這種感傷終歸還是要指向情感的積極狀態——這正是赫爾佐格要顛覆的東西。可以說他通過似乎家園電影的「詩」,最終卻是要將海德格爾的入「思」的「詩」進行最為徹底的貫徹:無論是瘋癲狂笑的老父親,還是沉默對峙的酒館二人,乃至最終火燒工廠的悲劇,都是在向我們展示一個既不和諧又不親切的「無蔽」狀態,它是非真理的,陰森森的。這也是作為一種創作手段的催眠所欲達到的本質。

瘋癲狂笑的老父親是一個重要的符號,也是頻繁出現在赫爾佐格作品中的一個符號。這個瘋子形象與《侏儒流氓》中的釋放侏儒的管理員、《陸上行舟》中的胡拉給給、《吸血鬼》中派遣主人公去德古拉的倫菲等形像是一樣的,它們在影片中都充當著看透一切現象的「無意義」之本質、嘲笑人們無用的焦慮與奮鬥的角色。面對兒子對紅寶石玻璃的痴迷,老父親在嘲笑;面對失敗的試製結果,老父親在嘲笑;面對失火的玻璃廠,老父親依然在嘲笑。老父親的發笑也是這場解構現代性的神聖儀式中的一環。另外一個重要的符號就是那一對預言了相互決鬥結果的工人。影片開頭由海斯對山間橋樑的預言直接切入到這一對人在酒館中的互相對峙。影片在交代工廠主欲尋找慕貝克紅寶石工藝的段落中穿插剪輯了這對人。農舍中兩個人雖有一人已死,但仔細看,躺在地上的他們的胸膛都在起伏呼吸——這表明他們的作用完全不是敘事性的,而是示範性的。他們的故事自始至終都是斷裂地穿插在影片之中,就壓根沒有一個屬於他們的完整段落。這兩個人是存在的辯證境遇的一種象徵:世界永遠是兩股力量在決鬥中的張力支撐起來的,沒有其中一股,另一股也就無法繼續存在。結尾抱著屍體跳舞一段即是這個陰森的真理的最直接表現。這種「二而一」的關係更是整部電影的終極張力的象徵——此即預言家海斯與貴族工廠主之間的「二而一」的關係。兩個工人是顯性的「二而一」,其所帶來的乃是蘊藏在敘事表層之下的隱形「二而一」的火山般的毀滅性能量。

影片開頭海斯已經對這個世界進行了災難的預言,而後在工廠主祈禱完畢後,工廠主也說:「工廠的倒閉,是不是和碉堡荒廢一樣,象徵著無可避免的改變?」這句話與開頭海斯的預言形成了呼應。無論是海斯在預言中所看到的悲觀前景,還是工廠主對工廠前景的悲觀態度,都表現了兩個人內心深處的悲觀與孤獨是相通的。他們都是狂歡人群中最冷靜、看得最透的人,他們在沒有見到彼此的時候,都在命運中等待惺惺相惜的那一刻。影片在剪輯上明顯表現出這一主題的一段,就是海斯剛回村吃飯的段落:海斯走過森林,消失在樹後,然後鏡頭切換到工廠主在一個相似的構圖中,在鏡框的同一個位置背對著我們。然後我們看到海斯在吃麵包,接著切到工業家以同樣的姿勢坐在餐桌上以餐巾擦臉。最最明顯的一段乃是他們在樓梯上的初次見面,這也是全片在靈魂上的中心:

工廠主聽說海斯來了,走到樓梯口,樓梯下的海斯緩緩走上來。海斯在樓梯下時是站在窗戶旁邊,早上的陽光照耀著他,而工廠主則是在陰暗中的。伴隨著海斯走上樓梯,他的影子漸漸變重,最終與工廠主的影子緊緊結合到了一起——這是二人靈魂相通的重要像徵。海斯第一次提起「黑熊」對獵人的危害,請求工廠主派人殺死黑熊。到了影片結尾,海斯和工廠主都被關進了監獄(一個是縱火犯,一個則預言了它)。監獄中工廠主第一次對海斯表達了惺惺相惜的感情:「我喜歡你,你有顆玻璃心。」而海斯出獄後第一件事就是回森林中親手殺死那頭存在於靈視世界中的「黑熊」:這一儀式化的獵殺可看做海斯對工廠主的致念。正如前文所述,預言家擔負著上帝的使命,他必須是純粹的,近乎透明的純粹,他必需要在狂歡的人群中說出人們不理解甚至被人們討厭的話語,所以他是無法融入任何群體之中的。海斯的這種純粹性、疏遠感與孤獨,恰恰是對紅寶石玻璃痴迷的工廠主內心的真實狀態:站在權力實體中心卻充斥著無以名狀的邊緣感,這種張力將兩個孤獨者的對峙能量放大到足以毀滅整個村莊的程度。他們的關係正如魯迅在《野草•復仇》中所言:「他們倆將要擁抱,將要殺戮……然而他們倆對立著,在廣漠的曠野之上,裸著全身,捏著利刃,然而也不擁抱,也不殺戮,而且也不見有擁抱或殺戮之意。 他們倆這樣地至於永久,圓活的身體,已將乾枯,然而毫不見有擁抱或殺戮之意。」赫爾佐格「陰森森」的存在主義信仰戲劇化為《玻璃精靈》的影像敘事。

有人將赫爾佐格的邊緣現代性直接冠以「反動的現代主義」的稱號,並非沒有道理。在赫爾佐格的世界中,無論是工具理性還是價值理性,都成為其攻擊的對象。如果說特里•吉列姆的邊緣現代性是通過理性世界所壓抑的想像力的釋放,為俗世帶來「上帝之愛」,那麼赫爾佐格則是不屑與「上帝之愛」這一虛偽命題為伍的。再來看海斯和工廠主這兩個人,會發現他們惺惺相惜的關係是建立在超越一切俗世利益、在絕對意義上「高高在上」的基礎之上。所以吉列姆是不斷「向下」,而赫爾佐格則是不斷「向上」。這完全是德意志浪漫主義在當代電影藝術中的繁盛。在德意志浪漫主義中,對浪慢性的追求壓倒一切,故而他們的邊緣現代性的最終落腳點不是「想像力」,而是「意志力」:為了拍攝《侏儒流氓》,與侏儒打賭,最終一屁股坐在仙人掌上;為了拍攝《天譴》,甚至與金斯基互相開槍;為了拍攝《陸上行舟》,不惜犧牲一切代價甚至印第安人的性命來把蒸汽輪船拖過大山;與人打賭吃皮鞋;為了拯救艾斯納從慕尼黑步行至坎城;等等。在赫爾佐格的世界裡,「邊緣現代性」的「邊緣」不是一種逃避,而是一種靠意志力推動的「行動」。面對現代理性的壓倒性攻勢,我們沒有什麼想像力的「避難所」可逃,唯一能做的就是用藝術的武器進行高貴的反擊——影片結尾對世界盡頭的想像已然是極端超越現實世界的、最高的理念之域了,但即便在這純粹的理念地,依然還要執拗的有一個與眾不同的孤獨男人,這個孤獨者最終吸引了三個同道中人。或許對赫爾佐格而言,沒有最高,只有通往無限高處的路上。

「黑格爾的道路是另一條道路,因為黑格爾知道,一種絕對的認識只有當它無論如何都以絕對性為開端時才能存在。」 當一個人拒絕接受理性社會所提供的任何一種逃遁之所,當自我以最赤裸的方式遊蕩在它所照面的存在者中,這時他雖被理性社會撇到邊緣之處,但這也是他嘶叫上帝、實現永恆回歸的唯一途徑。從這個角度講,催眠正是通往這種詩性的絕佳方式,正如赫爾佐格對片中一個業餘演員的催眠話語:

「幾個世紀來,你是第一個踏上一座異域小島的人,島上植被鬱鬱蔥蔥,遍佈珍禽。你來到一座高聳的絕壁前,近看才發現整座懸崖都由純翡翠構成,牆上還有幾百年前一名聖僧花畢生精力用錘子和鑿子刻上的詩。他用一生時間鐫刻的是首只有三行的詩。現在睜開眼睛,你就是第一個看到他的人。你把你所看到的讀給我聽。」

評論