電影訊息

電影評論更多影評

2013-11-20 06:36:17

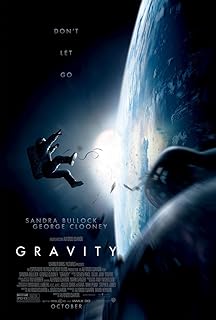

從《地心引力》淺談科幻片的科技真實與娛樂臨界

作為影迷,多看映前新聞不一定是件樂事,有時候會生出不必要的疑問來。

比如《地心引力》在互聯影庫上頂著一個大大的「科幻」標籤,大堆北美影評人用「科幻巨製」之類的詞語來形容它,更不斷拿《2001:太空漫遊》作比。

但另一邊又不斷有消息稱,太空人、科學家紛紛盛讚該片的細節逼真到位,幾無破綻。

不禁要問,這怎麼「幻」的起來呢?

當然,看過影片就不存在這個疑問。先不談宇航方面的細節,故事是個災難片架構,如同大家熟悉的《彗星撞地球》和《後天》,都是用一場的巨變(或將至的巨變)做契機,引發關注個體求生的情節。

這兩部作品,由於時間設定在當下,社會景像描畫自現實,觀眾會自然假設科技面貌都是寫實的,單其災難前提之巨大和虛擬,已足夠將影片定性為科幻片。

《地心引力》與這兩片的情況相同,歷史上當然沒有發生過同類事件,屬於虛構災難,從嚴重程度看,現實里要是捅了這種簍子,地球上空會變成一個大雷區,咱們幾十年內都別想上太空了,影響之大不亞於《彗星》和《後天》,所以這一炸炸出個「科幻」的標籤,委實綽綽有餘。

那麼排除幾段「碎片風暴」,其餘部份是否從科幻脫變現實主義冒險?也不是。筆者的觀點是,一部影片如果將全部場景放在太空,它想不科幻都難。

試拿一個極稀罕的反例《阿波羅13號》來說明。這部影片為什麼沒被冠以科幻呢?有人說,那是因為真人真事。嗯,有一定道理,然而更深層次的原因是,當時該事件有無數新聞媒體即時關注,留下了大量的影像資料,全球數以千萬計的觀眾目睹過全程。整個遇險和逃生過程,以及該過程中的所有科學細節,已經得到了極大的普及。換言之,阿波羅13號脫險事件,在公眾眼中已經失去了神秘性。

而神秘性,正是一部科幻片必須具備的成份。

科幻片中總得有那麼些讓我們無法明白的東西,大到《星際迷航》的曲速引擎,小到《永無止境》的腦力藥丸,你沒法從現實的科技成果來推斷他們的原理,只知道一旦科技發達了,就是能製造出那些牛逼玩意。任何科幻片都少不了這些牛逼玩意,數量多少而已。

而沒有哪個地方,比廣闊無垠、人跡罕至的太空,更適合這些牛逼玩意扎堆存在。《地心引力》從多個側面展示了這個我們無法親臨的地帶,這裡人與人、人與物之間的互動狀態,最基本的運動、飲食、睡眠、呼吸法則,都無法照搬任何地面上的經驗。

在一部非幻想作品裡,導演沒法隨心所欲,比如拍開槍沒打死人,他得解釋沒打中要害,或穿了避彈衣,否則觀眾就會根據生活經驗提出質疑。但在《地心引力》中,導演可以制定幾乎一切遊戲規則,他說風暴90分鐘一次,他說降落的動力可以當推進用,他說天宮飛船可以「一鍵返航」,你(當然不包括數量稀少的技術宅們)沒法辨別真假,情緒上處在跟看《星際迷航》雷同的「你說啥咱就信啥唄」的狀態。但和曲速引擎等奇觀不同的是,他的解釋可以和常識、和現有的科技水準勾連起來。

我能想像,等本片再熱映幾天,網路論壇上會充斥理性派的討論,切磋各種驚險設定的科學考,或辯論不合常規之處。

我一貫贊成給科幻片挑刺,然而對《地心引力》,從對照現實的層面展開驗證,自然不失一貫趣味,但若將漏洞作為給影片扣分的標誌,則顯得過份強求。

且不說卡隆本人也並不避諱,坦誠這裡那裡為了戲劇性,忽視了物理真實。本片畢竟只是商業娛樂片。科幻片多採納科學建議,能擺脫「雷人」的範疇,促進娛樂性上升,但娛樂性達到臨界值後,又會趨於下降,此時再增加嚴謹度,就是吃力不討好了(當然拍科教片另當別論)。

《地心引力》尊重物理世界的規律,也時不時「劇情需要」叛逆一下子。卡隆的強悍之處在於,他對科學事實的重塑,恰好將娛樂性推上了臨界峰值,絕大部份觀眾可以覺察到精益求精的態度,欣賞自圓其說的硬科幻事實,又沒有過猶不及,墜入只供謝耳朵一族欣賞的死硬境界。

相比本片一切技術成就,我認為這份手術切割般的分寸感,才是卡隆最見功力的地方。

拍科幻片有點像鍊金,無數電影人嘗試著調配科技真實這個成份,但只有卡隆弄對了配比(他甚至比庫布里克還成功,當年《2001》還被眾人罵悶),煉出了一鍋24K的閃亮純金。(文/方聿南)

評論