2013-11-20 23:53:35

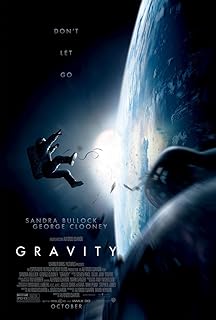

《Gravity》猜想 隱藏情節 一則彌留夢境 一場死亡體驗

************這篇影評可能有雷************

從未較真寫過影評,以往觀影不是毫無傾訴欲,就是想要傾訴的內容早已被別人表達得更徹底。《Gravity》看到四分之一,隱約有種洞悉秘密的感覺,越往後越強烈,看完迫不及待去翻部落格豆瓣時光,尋找認同和揭秘,卻發現大家的注意力多被吸引在牛逼的視效聲效上,甚至不乏指責影片缺少故事性、思想性,打一分的朋友。所以第一次想要說一說。

本片我只看過一遍,巨幕,第四排,並且不願意再看第二遍,但這正是它的成功之處。《Gravity》是迄今為止,最符合我對影院電影想像和期許的片子,沒有之一。

需要再次強調,我只是一名業餘電影愛好者,可能都算不上,看的片不太多,沒寫過影評,只看過一遍《Gravity》,智商也不太高,記不住什麼細節,想說的僅是一個概念。

那麼開始說。

我首先想說的就是,為什麼電影一定需要所謂的故事性思想性?這不是設問句,這是否定句。一千種講述死亡的方式,最好的那種無疑是讓你死一次,一萬個戀愛故事,最打動你的一定是你自己那一段;小學語文書上教我們朗讀背誦默寫的課文,我們當時能準確地總結它的句意和中心思想,但未必真正理解,我們真正理解的時候,是在我們成長過程中遭遇過相對應的事件,是我們在實踐中體驗到的碰撞,回想起那句話才恍然大悟:噢,原來是這樣。也只有這樣,我們才能有自己的理解;大多數人認為,一部好電影的基礎是一個好故事,講好一個故事是為了激發觀眾情緒和思想上的共鳴,但有什麼比親身體驗過更能激發情緒和思想呢。所以,我一直認為,電影,尤其是影院電影,真切的體驗要比故事性思想性高級得多。

相信很多朋友在觀影途中就開始默默把Gravity和少年pi進行對比,的確,同樣是此岸到彼岸的漂流、對抗、掙扎,這兩部片子有眾多相似之處,大部份人在肯定Gravity技術進步的同時,認為其內容完敗後者,這也沒錯,少年pi隱藏了N個複雜的故事,Gravity不止情節單一,連隱藏情節也單一得用一句話兩三個鏡頭就能說清楚,並且阿方索這個墨西哥人居然比李安還含蓄,似乎對提示隱藏情節的存在興趣不大。你們看吧,能感覺到就感覺,感覺不到就算了。可是相比Gravity渾然天成的大氣,少年pi複雜的隱藏劇情和隱喻,倒顯得只是東方人的小聰明。

這只是一部太空漫遊體驗的遊樂場設施嗎?不,這是一則彌留之際的夢境,這是一場死亡體驗,這是一個長達90分鐘的比喻句。

少年pi里有現實中的pi和pi幻想中的冒險。而整部《Gravity》都是幻想,除了女主瑞恩和瑞恩的意識,大概沒有一件事是真的,這和神片《穆赫蘭道》異曲同工,所有幻象背後的真實是留給觀眾想像的。《Gravity》整部影片,是瑞恩失去女兒傷心欲絕,埋頭開車途中遭遇嚴重車禍後,在醫院搶救時,意識在彌留之際的一場漫遊。它講的不是故事,是一個垂死的人腦中的感受和掙扎。

瑞恩現實中究竟是個什麼樣的人,是不是真的在醫院裡做研究,有沒有當過太空人,有沒有丈夫和幸福的家庭,我們可以隨意猜想。讓我們來假設一下影片隱藏的開頭,瑞恩四歲的女兒在一次意外中喪生,從此瑞恩的生活一片黑暗,她失去生存意志,上班下班,好像行屍走肉(生活狀態可參見MV《煎熬》)。一天,她像往常一樣悶頭開車下班,車裡播放著電台,新聞或古典樂,她已經悲痛到頭腦一片空白(影片多次提及「只管悶頭開車」這件事),甚至過四岔路口的時候旁邊響起卡車急促的喇叭聲也沒能回過神,於是連人帶車被撞飛了出去,車頭掀開,車身冒著煙,瑞恩的頭磕在方向盤上不停流血,失血和劇痛令身體冰冷麻木,她的意識開始模糊,靈魂慢慢漂浮起來,漂浮在太空裡,空曠、安靜、孤獨、失去重力。

起初幻象很美,寶石般的太陽,蔚藍星球,無邊宇宙,簡直是到了天堂。廣袤星河中,瑞恩在修理一個太空站,她感到呼吸不暢,想儘快修好回到舒適的地方去,她的同事在閒聊,甚至在播放音樂(事實上此時的人聲和音樂聲應該是撞擊後錯亂的汽車電台和慌忙撥打急救電話的肇事者和目擊者),她覺得很煩。她的修理反覆失敗,此時馬特過來幫她(馬特是瑞恩的求生意志,是在失去女兒之前幽默、穩重、冷靜、專業的她自己,是她腦中殘存的「生命美好」)。接著衛星碎片來襲,漂流開始。

我們在螢幕前所感受到的一切旋轉、拉扯、撞擊,是瑞恩所發生的被從損毀變形的汽車中分離出來,被抬上救護車,被放在手術台上搶救,被心臟起搏電擊……搶救過程中痛苦無助的過程,因為意識模糊,身體上的疼痛變成一些抽象的感覺,在太空中失重、缺氧、使不上力氣、有時能抓住東西有時不、一次次的希望失望、一個個生死節點,她腦中的太空幻想,恰讓我們體驗了一輪瀕死的過程。

彌留之際,瑞恩的生存意志要她尋找生存的理由,即馬特問瑞恩,是否有人牽掛她,在她的家鄉是否有人抬頭仰望,她想起了自己死去的女兒。後來馬特鬆開手被放逐,她又一度失去了自己的意志。當瑞恩萬念俱灰排出氧氣想要放棄的時候,意志的殘像又出現在她面前,馬特說,雖然這裡很安全,沒有人能傷害你,但你還是要回去(這跟我們民間故事快死的人到了陰間被死去的先祖趕回來時說的話是一樣的)。

瑞恩終於到了天宮(極樂),是死去的人才去的好地方。但最後她上了神舟(諾亞方舟),是載往生的船。在生與死的邊緣幾經溺斃沉浮,最終上了岸,腳踏實地地踩在泥土上,找回了重力還了魂。與少年pi強調信仰不同的是,瑞恩搭坐的飛船上先後出現耶穌和彌勒,但是片中信仰在將死時的作用遠不及求生意志。生的本能是比地心引力更強大的引力,是牽引著我們和這個世界連結的最牢固的力量。

如果影片加上結局,應該是瑞恩在醫院的病床上醒過來,陽光溫柔地灑在她身上,床邊一直守著的男人激動地親吻她的手,說不定還長著一張喬治布魯尼的帥臉。

回到體驗高於故事性思想性的話題,小夥伴們都很熟悉OP里路飛去正義之門救羅賓的橋段,OP是大家都很愛的故事,當羅賓哭著大喊我想活下去的時候也有無數人飆淚,可是大家能從這段故事裡感受到多少人類對於生存渴望的本能呢,哪怕羅賓死死咬住水泥橋面不撒口。

阿方索無意交待人物命運,對他來說那可能是畫蛇添足,這也造就了隱秘的美感和更多可能。影片的核心內容是把垂死的感受轉換為具象,讓我們這些沒死過的人體驗到死亡,感受到面對死亡時的生存渴望(繼而珍惜生命敬畏生命這種P話就不說了,幹嘛要有中心思想)。費詞滔滔地向你描述痛是怎麼樣一種感受,還不如直接捅一刀你更清楚,電影並不一定要告訴我們什麼,而是要豐富我們在有限的生命里原本沒有機會嘗試的體驗,讓我們在異次元里重新活一次。在3D技術越來越發達,製作方也越來越熱衷於3D拍攝的今天,像《Gravity》這樣的體驗式觀影成為一個很棒的方向。畢竟能讓天生癱瘓的人真正明白行走,才是最偉大的電影。