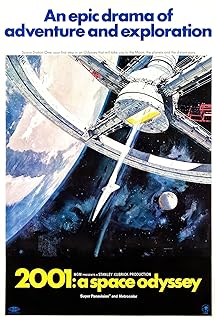

電影訊息

2001太空漫遊--2001: A Space Odyssey

編劇: 史丹利庫伯力克

演員: Keir Dullea 賈利洛五德 William Sylvester Daniel Richter Leonard Rossiter

太空漫游/星际漫游/太空漫游

導演: 史丹利庫伯力克編劇: 史丹利庫伯力克

演員: Keir Dullea 賈利洛五德 William Sylvester Daniel Richter Leonard Rossiter

電影評論更多影評

2013-11-22 07:16:58

《2001》電影裡的幾個「神預言」

(一)

電影是帶有很強的主觀性的,這種主觀性不僅體現在觀者個人的生活史與電影的映射關係上,還體現在觀者所處時代與電影的映射關係上。

一部電影平庸或者偉大,很大程度上和這種共鳴有關。而爛片往往是不知所云,邏輯可笑,漏洞百出。

《2001》有人怒打1星,最多的理由就是「看不懂」和「受不了」。打高分的則更多是在讚嘆此片高超的技藝和深邃的表現力、哲理。其實都有道理,只是恐怕打1星的是少數,大多數人是能有這個共鳴的。

我分別在年幼時(具體的歲數忘了)和上大學時看過此片,小時候的感覺是被震住了,但沒看懂,大學時看覺得好無聊的片子。工作後又重看了一次,還是覺得,「也就這樣吧」,在我心中它始終沒有超過三顆星。最近電影資料館放映此片,在電影院裡再看了一遍後(這次可算是,重頭到尾一分鐘都沒跳過),才是真正被震撼到了。

於是它在我心中從三顆星陡然變為五顆星了。

首先,《2001》的故事都在小說里,電影展現的故事線索十分有限,很大程度上它是以POV(主角敘事)的方式來展現故事的。它沒有上帝視角,始終都是以人的視角來講故事,從遠古的類人猿看到石板,到太空人鮑曼漫遊太空,凡是人所無法了解和感知的資訊,電影裡都沒有展現。

這是一種故意的技巧,它可以直接把那些不可思議的事情不加解釋地擺在你面前,你覺得困惑,不理解,覺得不懂——這種感受,和故事裡的主人公的感受,是一樣的。

並不是庫布里克不會講故事,或者沒把故事想好。這實在是為了幫助好基友克拉克提高小說的銷量啊。先看電影,然後看小說,然後再看一遍電影,你會感覺很不一樣。

(二)

以下全是劇透。

一些片中的「神預言」,很大程度上能反映此片的牛逼之處。

1. 本片在1968年上映,那時候人類尚未登上月球。不過就在那年的聖誕,美國人登上了月球,阿波羅號的太空人們都看過此片,還在飛船里播放《藍色多瑙河》作為背景音樂。不過電影中的月球上的山的高度被高估,月球看起來還是不太真實。

2. 影片開頭的太空梭,也是後來才有的。而太空站,後來也夢想成真。

3. 弗洛伊德進入太空站時的聲紋登錄,如今已經實現。

4. 弗洛伊德和女兒打可視電話,還收了一點幾美元,如今蘋果公司的facetime能輕而易舉實現,而且是免費的。

5. 電影裡飛船上用的給食物加熱的設備,疑似微波爐。微波爐的正式商用,是在電影上映的前一年。從那時候起,微波爐走進了千家萬戶。

6. 飛船桌椅上的電視機,如今在民航上很常見,在計程車上更常見。

7. 登月艙和阿波羅號的設計如出一轍。

8. 鮑曼和法蘭克用餐時看的平板電腦,和如今的iPad何其相似。

9. HAL 9000型電腦,那圓圓的攝影頭,略帶傲嬌的平靜的口吻,有沒有讓你想到Siri?

10. HAL 和鮑曼下西洋棋,鮑曼被HAL打敗。29年後,1997年,IBM的深藍電腦,打敗了西洋棋世界冠軍卡斯帕羅夫。有意思的是,開頭的太空梭上,儀錶盤上也寫著IBM的商標。

11. 木星任務中的飛船上,有用於艙外維修任務的小飛船,名叫Pod。在真·2001年,蘋果公司發佈了iPod,這個名字正是從這部電影裡來的。

12. HAL是一台永遠不需要關機的電腦,如果你想關機,得拔掉它的CPU。雖然我們想要強行關機並不需要拔CPU,但這種設計理念正在成為現實,請看你的手機有多久沒關機了?最新的MacBook,也在強化不關機的設計。據說這是賈伯斯的遺願之一。

無論是出於巧合還是創作者的深思熟慮,以上這些都使得《2001》成為科幻影史上的一朵奇葩,它對未來生活的預言的準確性無出其右者。這和庫布里克在拍攝此片時和科學家們有過密切交流有很大關係,這也體現了技術從概念提出到造福於生活,過程還是相當漫長的。

也正是因為此片的先知,使得今天的人看它甚至不覺得這是科幻片,「簡直太日常了」。

遺憾的是,本片中展現的月球基地、行星間載人旅行等太空工程,由於後來的人類歷史發展點錯了科技樹,別說2001年,現在2013年快過完了,仍然沒有實現。而據說現在的技術,實現這兩個工程,並非不可能。

至於那塊神蹟一般的石板,現實中似乎始終沒有出現過。不過開個玩笑的話,太空灰的iPhone 5S,是不是在cosplay它呢?

評論