電影訊息

電影評論更多影評

2013-11-27 18:03:07

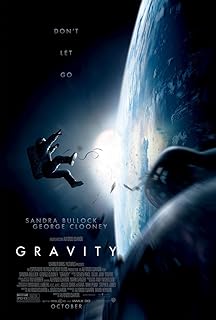

《地心引力》,不只是一場視覺奇觀

文/故城

五十年前,雅克•里維特曾在《電影手冊》中預言:導演們將會學到如何在某些時候佔領螢幕的整個平面,用他們的激情來調度這個平面,玩一出既封閉又無限的遊戲。50年後,好萊塢工業正在用其孤注一擲的發明——CGI(電腦生成圖像)技術,籠絡並劫持了全球影迷的心。從《阿凡達》、《雨果》、《少年派》,到正在全球熱映的《地心引力》,我們看到這張平面不斷變換著面目,化腐朽為神奇,呈現著那些我們聞所未聞的視覺奇觀。

■性別秩序與人類救贖

《地心引力》是墨西哥導演阿方索•卡隆的第七部作品,故事結構與前作《人類之子》類似,講述一個虎口脫險的故事,只是這次故事發生的地點從地球變成了太空站。作為墨西哥導演,阿方索•卡隆的前作往往攜帶著強烈的本土色彩,將注意力投射在性別秩序之上,闡述女性形象的重要作用。

墨西哥電影的誕生與民族國家的建立具有時間上的同步性,其「黃金時代」電影裡的主人公往往是充滿陽剛之氣的墨西哥牛仔,行事果敢,又不乏鐵骨柔情。這確立了墨西哥民族電影的核心文化價值(如《墨西哥往事》裡的班德拉斯)。然而阿方索·卡隆則通過重塑女性角色,修訂這種傳統的民族神話。如在《你媽媽也一樣》中,兩個男孩策劃了一場旅行,原本打算勾引成熟女性路易莎,然而旅途後半段,女性逐漸佔據主動,並重新制定相處的原則和秩序;《人類之子》的主線是,通過保護一位黑人女性的安全而保留人類繁衍生存的一線希望。不難看出,阿方索·卡隆一直致力於重塑民族文化中的性別秩序。

《地心引力》依然如此。當唯一的女性倖存者神奇的操作只有中文指引的天宮一號;當她重返地球對抗重力牽引蹣跚站起時,激昂的音樂響起,一個放大的、無所不能的女性形象忽然「躍然幕上」。這與《你媽媽也一樣》裡的路易莎•科爾斯特和《人類之子》裡的黑人女孩如出一轍,女性最終完成了不可完成的任務。應該說,這種強調女性形象,有意修正民族男性神話的做法,也是阿方索•卡隆有意重塑民族寓言的標誌性動作。值得一提的是,影片中有一個頗具宗教儀式感的畫面,桑德拉•布洛克在太空站返回艙里身體蜷縮,進入冥想狀態。此時,如果定格畫面,將返回艙看作女性的子宮,女主角看作被孕育的嬰兒,那麼這個場景則多少有種重生的意味,與《人類之子》的結尾一脈相承,女性或者說是母性,似乎是導演歷史觀中人類社會進程的主導者和拯救者。

■長鏡頭與視覺空間

說到阿方索•卡隆,觀眾一定也會將其與長鏡頭聯繫起來。在當今好萊塢電影傾向於快速剪輯、追求視覺快感最大化、平均每個鏡頭只有2秒的情況下,阿方索•卡隆顯然更偏好長鏡頭。他作品的平均鏡頭長度從早期《愛在歇斯底里時》、《遠大前程》的6秒左右,提升到《你媽媽也一樣》的19.6秒和《人類之子》的16秒,並通過《人類之子》那些奪人眼球的長鏡頭提高了其國際聲望。相信若不是製片方看到阿方索•卡隆在《人類之子》中的長鏡頭美學探索,恐怕也不會將《地心引力》這樣的大製作交給一個墨西哥導演。直至今日,無數影迷恐怕還在津津樂道影片中那些景深、場面調度難度極大、充滿暴力場景的長鏡頭。

當然,阿方索•卡隆的新作《地心引力》,也延續了其確立的長鏡頭技法,只是這次更加純熟了而已。相信觀眾一定會為《地心引力》開頭一個長達16分鐘的長鏡頭瞠目結舌,導演利用CGI技術,多次轉換鏡頭視角,縫接成一個「完整」的長鏡頭。從桑德拉•布洛克的主觀視角到喬治•克魯尼,再轉換為全知全覺的客觀視角,一氣呵成,製造出一種更為真實的空間和更具綿延感的時間。與阿方索•卡隆長期合作的攝影師艾曼努爾•魯貝斯奇說,流暢的長鏡頭可製造出一種自然主義風格和類似紀錄片的真實感覺。

這種時空的綿延感,在太空中更為明顯。如魯貝斯奇先用中景拍攝高速飛行的人造衛星殘骸將桑德拉•布洛克拋出太空站軌道,再用全景捕捉她旋轉飛向太空深處,而後鏡頭逐漸拉近與女主人公的距離,從全景到中景,再到近景,直至觀眾看到桑德拉•布洛克的面部特寫。隨後,鏡頭「穿過」太空服面罩,捕捉到她急促的呼吸和恐懼的眼神,最後再拉回全景,定位人物、太空站和地球所處的位置。導演用了足足十分鐘記錄下這個過程,似乎想將螢幕時間拉長接近真即時間,讓觀眾獲得更加連貫、真實、緊張和客觀的觀影體驗。長鏡頭拉大了電影裡的空間距離感,也延長了時間的真實感,更便於觀眾感同身受浩瀚太空中主人公情緒的細微變化。

■視覺奇觀與「未來電影」

《地心引力》在北美上映伊始,《時代週刊》就滿是溢美之詞,「它是電影未來的榮耀」,為影片貼上了諸如未來電影(影片榮獲威尼斯電影節未來數字電影獎)或奇觀電影的標籤。應該說,《地心引力》是導演阿方索•卡隆的一次嘗試,他拋棄了以往太空旅行電影裡或多或少的科學幻想成份,藉助CGI技術還原了人造衛星鳥瞰地球的浩大景像,模擬了脫離地心引力的失重狀態,並在現實還原和奇觀呈現之間找到了平衡。

阿方索•卡隆坦言他拒絕從「宇宙大爆炸」、「超維空間」或「平行宇宙」等科學推論中汲取營養,也並不想拍出另一部《2001太空漫遊》或者《索拉里斯》;而是取經於太空紀錄片《哈伯望遠鏡》,後者講述了美國NASA太空人將IMAX攝影機帶入太空,真實記錄了整個修復哈伯望遠鏡的過程。《地心引力》中那些衛星軌道中鳥瞰地球的鏡頭,太空船和國際太空站的設計,太空人在太空中移動的方式,以及他們在零重力下奇妙而瘋狂的行為和反應,均師從於《哈伯望遠鏡》。這表明導演脫離科幻片標籤、注重真實景觀呈現、關注觀眾真實體驗的決心。

應該說,《地心引力》是一部具有消費功能的奇觀電影。奇觀電影的本質是消費性,它注重用戶體驗,強調「商業話語」,強調電影是一個產業和意識形態戰場,應該在市場規則中自由競爭、適者生存。從《少年派》到《地心引力》,我們看到好萊塢在挖掘新技術的獨特特徵時,也將它整合進了標準的工作實踐和風格功能之中。不管是華裔導演李安,還是墨西哥導演阿方索•卡隆,他們都能輕而易舉的藉助CGI技術同質化自己電影的視覺效果,好萊塢的技術與視聽語言似乎正在轉變為一種「通用語言」,電影也越來越像是一種試聽幻覺的魔術,其機械的可重複性和假像性,要求電影的基本任務變為了提供可與觀眾共同分享的視聽愉悅。我們驚奇的發現,曾有著重塑民族寓言野心、試圖從好萊塢手中收覆文化失地的阿方索•卡隆,如今開始順從於電影觀看儀式和觀看快感的歷史進化,用著從好萊塢工業學到的「商業話語」製造消費品,已然成為製造全球化視覺奇觀的一份子了。

《海南日報》

評論