電影訊息

電影評論更多影評

2013-12-02 01:33:47

太空失敗主義這顆嬌艷的大毒草

大家都在盛讚《地心引力》之時,作為太空殖民主義的簇擁者,我要跳出來唱唱反調,各位看客可以權當我捕風捉影、居心叵測。

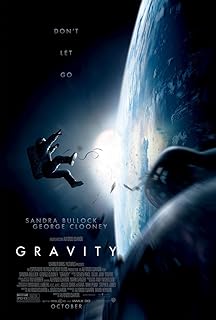

從非常表面的呈現來看,《地心引力》是一首對人類原始精神的讚歌,影片的大多數時間都是在描述兩角如何憑藉意志和決心在太空中歷盡艱險求生,非常大氣的對人類本能的求生意志進行了讚美,聲光俱佳,片頭的長鏡頭也非常得驚人,但是除此表象之外,居心叵測的筆者看到的似乎是一種烙在骨子裡的太空失敗主義腔調。看看影片意味深長的海報:斷了「臍帶」的太空人猛的被拽離地球母體,迎來是死亡和無盡的黑暗,這幅略具象徵意味的海報暗含著阿方索卡隆獨特的心思。《地心引力》是一首人類精神的讚歌,同時也是一首致太空探索精神的哀歌。

我一直非常贊同霍金關於人類未來的一句言論:「人類生存的唯一機會就是不要蝸居在地球,而是儘快在太空中擴散開來」。這句話鼓勵我們拋棄地球本位主義,向外太空播散文明,讓人類走得更遠,本質上和當年大航海時代的時代精神一脈相承,那便是在進取與探索中謀求生存。而在摒除《地心引力》的各種技術優秀和主旋律出彩之外,從精神層面上來說,此片似有似無體現出的是一種對人類太空探索的消極姿態。影片中由於衛星碎片引起的連鎖反應不僅僅摧毀了角色所在的美國太空站,最終也摧毀了人類花無數心血經營的國際太空站,這對於人類現實的太空探索而言,無異於是一次巨大的打擊,影片一開始便非常直接的劇情來展現出這種失敗論調的表象。而除此直接的表象之外,影片也從各種象徵意向之中不斷的去宣揚阿方索卡隆骨子裡的太空失敗主義論調。比如影片之中關於「臍帶」的象徵暗示,臍帶連接新生命與母體,而臍帶的斷裂本是一種新生的開始,但影片的主角在任何時候失去「臍帶」的連接之時,往往處於無邊的驚恐或者死亡的邊緣,而每次抓住這救命稻草般的「太空臍帶」都迎來了一次重生的機會,這就是像是腹中的孩子,永遠希望用臍帶緊緊抓住地球母親,這種刻意的安排似乎便是在展現一種對地球本位主義的吹捧。影片之中,喬治克魯尼最終選擇「割斷」臍帶,沒有臍帶之後迎面而來的便是無邊的黑暗與死亡,這是不可逆的消極分離,這種種跡像似乎都在暗示了一種對「臍帶」(地球本位主義)的過份依賴與對外太空的徹底不信任與恐懼,此時的角色,除了苟且求生,已然失去了所有的探索精神。

影片花了很多時間去渲染失重環境下的那種黑暗孤寂與從四面八方襲來的恐懼,甚至還直接從主角的嘴裡出現「我恨太空」的言論,主角身上求生的精神經過電影語言的轉化最終都成為了對地心引力的那種強烈迷戀與歸屬感,這是赤裸裸的地球本位主義。對於太空探索、太空殖民而言,人類過於迷戀地心引力所帶來的安全感可不是什麼好事。影片中失去探索精神女主角苟活於太空艙之中,太空艙如果被看作一種子宮的模糊象徵的話,這子宮所孕育的新生命本來便是要為探索太空而誕生的,在電影的設置之中,卻難掩對重回子宮的強烈取向,影片便是人類遇到挫折之後,一次又一次驚慌失措逃回子宮母體的故事,這本身孕育新生與希望的地方,成為了失敗主義者的避難所。這種遇到挫折便不停往娘胎里鑽的行為非常直觀的表現出一種怯懦與逃避,是偏安下的苟且偷生,是探索進步面對的不思進取,是阿方索卡隆骨子裡太空失敗主義的體現,而太空失敗主義的論調,在電影歷史中,可謂由來已久。

安因岡的設置則是徹底瓦解了主角的探索精神,安因岡的無線電信號里有嬰兒、有犬吠,最終對於地球母親具象化的符號讓主角更加想念地球,憎恨外太空,簡直是太空版的「四面楚歌」。懷著這種態度,主角寧願選擇了苟且的死在母體之中,而這時候影片再次出現喬治克魯尼這個夢郎,莫名其妙的就成了女主角思想轉變的重要轉折點,我感覺這和小學生寫作文,挫折之後遇到白鬍子老大爺的點撥一切豁然開朗的僵硬做法沒有太大的區別,這也是影片劇情最讓我感覺粗糙的地方。而後女主角一臉的充實與自信,駕著滿是中文的天宮回到了地球,而到地球之後,女主角趴在灘塗上所展現的對地心引力帶來安全感的極度迷戀更是表現得淋漓盡致,淺的一方面我看到的是人類原始求生精神的偉力,另一方居心叵測的筆者則看到了人類對地心引力所帶來安全感的迷戀,這是一種非常保守的取向,也是對地球本位主義的極盡吹捧,對太空激進主義的打壓。深陷重力井底的人類啊!

聯繫起太空電影的發展歷程,目測在60-70年代,我們可以看到很多飽富積極樂觀態度的太空電影,如《星球大戰》、《2001太空漫遊》等等,有原始的殖民進取精神,也有對太空與人的進取思索,太空片以歌劇化、殖民化的積極姿態出現,而那個年代人類太空事業的發展自然也是以最樂觀最理想化面貌展現於世人,可是在此太空盛世之後的漫長歲月中,我們所見的太空電影均以暗色係為主,太空災難片開始興起。代表作如《阿波羅13號》等、太空失敗主義的論調在太空電影中像病毒一樣四散,而為了掩飾這種赤裸裸的怯懦與逃避,往往過份誇大的去展現人的英雄主義精神,屢戰屢敗變成了屢敗屢戰。而聯繫現實,人類上次登月直溯1972年的慘澹現實也非常的醒目。毫無疑問,《地心引力》是上世紀太空失敗主義電影的延續與繼承,我不否認它是一部優秀的電影,但是其隱隱約約流露的對探索太空的消極態度、對地球母親過度依賴的態度,宣揚地球本位主義,這對於必須向前走的人類,說是顆大毒草並不為過,此風潮估計仍然會延續很久很久。人類面對太空的進取與探索精神,或許將在這種精神鴉片的「毒害」中,走向低谷。

地心引力是人類探索太空精神面對的邪惡溫床,要想走得更遠,人類必須拋棄對地心引力所帶來安全感的幻想。生於憂患,死於安樂,人類必須學著在冬日裡對溫暖的被窩說不,不論是太空探索,還是上班。看過《三體》的朋友應該不會忘記人類文明最終是如何延續下去的,人類生存的未來之路只有一個選擇。

深陷重力井底的人類啊,我們的未來不應該是堅實的土地,它應該是星辰大海。

打倒地球本位主義!

評論