2013-12-02 02:44:23

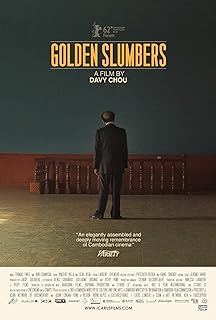

金夢 Le Sommeil d'Or, 2011

************這篇影評可能有雷************

不知為何,突然想起來一個看上去八竿子打不著的人。我想起了霍布斯。一直覺得他是個蠻有趣的人。在《利維坦》裡,一個政治學家居然不用政治、哪怕是人和人之間的某種關係開頭,偏偏講起了人的感覺。他認為人的感覺是一切知識的來源;感覺讓人有了想法,而想法又往往不會隨著感覺的消失而驟然消逝,於是,人便有了聯想。

記憶由是而生。人有了記憶,學會從自己的腦海里尋找快樂、痛苦、喜悅和憤怒。為了對抗「遺忘」,人們想出了各種各樣的招數,將記憶遷入另一種介質之中。這樣的拷貝數量越多,拷貝介質能夠留存的時間越久,人們也就越安心,因為無論如何,這些能夠證明白己存在過的、能夠證明白身價值的東西一定會擴散到自己不曾去過的地方,流傳到自己不會活到的年月,遺人品評、供人鑑賞。

然而,這種基於或偉大、或熱忱、或洶湧澎湃的過往的行為——甚至事業,竟何以變成了無依無靠、沉浮飄搖的「夢」呢?

也許紅色高棉(Khmer Rouge)應該給出一個解釋。1975年,極左的柬共舉著勝利的旗幟攻入金邊,開始了它的統治。出於對共產主義的極端信奉,紅色高棉聲稱要消滅作為「資本主義的醜惡象徵」的城市。隨後,全國的貨幣和市場被取消,家庭不復存在,宗教被取締,僧侶也被勒令還俗。學校、郵政、醫院,所有公共服務悉數關停。紅色高棉又把人分為農民為主的「舊人」和除農民以外的「新人」。後者處在「舊人」的監督和管制下,食不果腹地從事超強度的體力勞動,餓死、累死和被隨意處死者不計其數。不到四年時間裡,柬埔寨至少有100萬人非正常死亡,而當時柬埔寨人口,只有700萬。

電影自然是根大毒草。紅色高棉毫不留情地消滅了所有膠片和製造這些破膠片的敵人。諷刺的是,面對槍炮火藥,所有關於記憶的希望終究都變成了幻想,任何常理之不絕對經得起考驗的貯藏方式,也不過就像小孩兒過家家。整整一個國家的電影和演員在三年多的時間內憑空消失,遑論什麼電影「業」。

所幸還有那麼一些人記得。「我已經不記得自己家人的樣子了,但是很奇怪,那些電影和演員的印象卻在腦海里揮之不去。」

《金夢》就是在這樣的情況下略顯突兀地展現在我們面前。沒人知道什麼是紅色高棉;沒人知道柬埔寨早在上世紀六七十年代就有過電影業;沒人知道那些導演和演員的名字;不過某種程度上說,這些似乎也都無關緊要,因為從他們的眼睛裡,從他們的話語當中,那股對自己當時事業的熱忱和嚮往現在竟依舊灼人,以致你既不會否認它曾經存在,更不會否認它過去的輝煌。

影片在僅存的三位導演和一位演員的穿插敘述當中鋪展開來。想當初,他們有著自己的影院,自己的設備,自己的影片和自己的觀眾;他們的作品風格迥異,有的善於歷史,有的善於愛情,有的善於驚悚,有的善於神話;他們不僅名動金邊,甚至還曾經在當時的電影節上取得獎項。儘管所有影像都已經不復存在,但貫穿全片的各種當時電影的主題曲和海報還是近乎能讓我們聞到那股濃郁而特殊的、六七十年代的高棉味道。不過無論如何,觀者也只能「聞到」,而不能「看到」,只能通過敘述者對當時情況的描繪在自己的頭腦中勾勒出一幅情景。事實上,無論人們是否能夠在頭腦中想像出那些迷人的場景,它們始終而且無疑是朦朧的。這種真空給觀者一種極大的渴望,而極大的渴望又與現實中所有東西已經被毀滅的事實之間形成了強烈的張力,終究變成了遺憾。

這種效果又在極富情感的空鏡頭的配合之下得以加強。論及那些盛極一時的影院,鏡頭並不試圖將當時人頭攢動的盛況還原出來,而是展現了如今的斷壁殘垣;談及曾在清澈池塘中沐浴的青年,鏡頭中出現的則是污水中漂浮的枯枝敗葉。影片引導「聽」眾緊隨當時的繁榮,又在同一時間毫不遮攔地把殘破、貧困和痛苦陳列在「觀」者眼前。通過種種方式,歷史與現實既融合、又間離,使人既深深投入其中,又得以以旁觀者的姿態對比今昔,探索整個過程的來龍去脈。從某種意義上講,不僅觀眾如是,《金夢》本身也處在這樣的地位上;它既是現實中的一份子,是整個柬埔寨電影夢的一部份,同時又用電影記錄電影,世外高人般略帶悲傷地娓娓道來。

說起悲傷,我又不得不想起「傷痕」。痛苦的感覺總能凝滯許久,時間一長,傷痕自現。很多人會強迫自己遺忘痛苦,抹平傷痕,可也有些人並不甘於平白經歷一番。在中國,難以癒合的傷痕形成了文字,人們稱之為「傷痕文學」;在柬埔寨,類似的傷痕以電影的方式展現出來,於是人們稱之為「傷痕電影」。柬國潘禮德最擅此道。今年的《殘缺影像》、11年的《杜赫:煉獄魔王》、再往前還有《S21:紅色高棉殺人機器》……種種傷痕,似乎永遠也別想抹平了;然而拍來拍去,似乎也總有一種利用歷史且黔驢技窮的感覺。然而我想,《金夢》卻是另一種感覺。那種感覺並不「刺痛」,一種懷舊的幸福感始終存乎其間。真正的「傷痕」在影片中的份量實際上少得可憐。也許對主人公們來說,歷史確乎沉重,但還絕沒有到把人壓得喘不過氣來的地步;他們並沒有一蹶不振,而是繼續生存,繼而生活,繼而重新獲得幸福。他們有的把自己和同伴的合影掛在牆上,「我相信只要照片還在牆上,他們就沒有死」;有的依舊談笑風生,忍不住要給所有人講講自己過去編寫的那些諸如「嗖」地一下消失和「會飛的海馬」之類的神奇的故事。最悲痛的一位回憶起自己被迫走遍東南亞和被妻子拋棄的一段經歷時不免流下淚來,但講到其後如何在法國走遍大街小巷,如何創辦計程車公司,如何功成名就最終又如何返回故鄉買下豪宅以待終老時,臉上還是泛起了堅定幸福的笑容;當這些堅強的人們開始微笑,坐在影院裡的我卻淚如泉湧了。相比起無休無止、綿延不絕的痛苦,激情、勇氣,生的快慰和信念顯然更具力道。

柬埔寨的夢想從未止息。人們騎著摩托,馱著自己心愛的女人,心裡想著那些離奇荒誕的海馬,幾十年以前如此,現在還是如此。這,就是希望。

眼前的一切讓我相信,所謂「金夢」,既是對黃金時期的懷念,也是對泛黃的回憶的陳述和記錄,更是對紅色高棉統治之後整個國家充滿希望的前景的展望。影片結尾,陽光透過窗洞,打在了可以稱之為「貧民窟」的電影院裡那面發黑髮黃的老磚牆上。出人意料地,那些消失了的電影居然一幕幕逐漸浮現出來。人們仰著腦袋,屏著呼吸,虔誠地注視著那一米陽光,好像眼前就是一尊大佛。

在這場講述失而復得的大戲裡,人們穿著華美艷麗的衣服,面上帶著笑容。

舉報