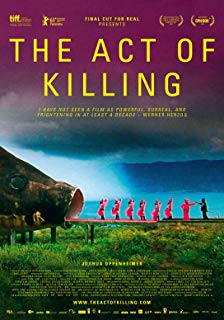

杀戮演绎/杀戮行为/杀人一举(台)

![]() 8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

演員: 安華剛果 Herman Koto Syamsul Arifin Ibrahim Sinik

2013-12-25 20:10:29

暴力反轉

************這篇影評可能有雷************

「流氓、混混」在一個國家,它的象徵可以是什麼?也許是頹廢的生活狀態,也許是惹人生厭的街頭一景,或者是無人拯救爹不疼娘不愛的模樣。但是,如果這個詞和「自由」、「拯救國家」聯繫到一起,那又會產生什麼樣的後果?

《殺戮演繹》就用了159分鐘向我們說明這樣做的後果會是什麼。1965年,印尼發生政變,軍政府推翻當時的現有政府,所有反對軍政府的人全部被指控為共產黨分子而遭到虐待和殺害,其中有大批的華人。軍政府在這一過程中啟用了大批的流氓和混混進行實際的攻擊和血洗,這一組織被稱為「五戒青年團」。《殺戮演繹》中的主角就是當年「五戒青年團」的成員之一,現在仍令眾人聞風喪膽的安瓦爾•岡戈。整部影片並沒有讓施暴者或是受害者講述自己的遭遇,而是請施暴者參與製作重現當年殺戮行為的影片,使他們涉入其中,並對他們在這一段時間中的生活行為心理給予記錄,回溯歷史事件,達到導演的拍攝目的。

那麼,導演到底要通過這部紀錄片說明什麼呢?

來看看這些當年的施暴者和受害者們的現狀吧。安瓦爾•岡戈,當年設計出使用鋼絲殺人的頭號儈子手,目前狀況不明,但就其家中裝潢來看,生活的並不差。易卜拉欣•西尼克,當年負責收集情報的人,面對詢問,當年殺的到底是不是共產黨,他滿不在乎的說:「就是要人們恨他們啊」,「我幹嘛要幹那種髒事,我一眨眼他們就得死」。現在是報社社長,仍然掌控著輿論利器。赫爾曼,當年安瓦爾的手下,現在的新一代流氓,他去華人店舖恐嚇要錢,甚至還參與國會議員選舉,「要是能進建設委員會,我就能從每個人那兒收錢。」阿迪,當年安瓦爾所在行刑隊的隊長,目前生活平穩幸福,有個漂亮的女兒,一家人幸福的在高級商場流連,做美容,試按摩器。現在的「五戒青年團」領導人,打著高爾夫,吃著奢華的宴席,住著塞滿奇珍異寶的豪宅,開著低俗和下流的黃色笑話。《南方週末》在採訪該片導演約書亞•奧本海默時,導演說:「他(安瓦爾)當年的朋友如今大都位高權重。」

那麼受害者呢?影片中沒有一位直接的受害者出現。甫一開始,安瓦爾和赫爾曼在街上尋找能扮演印尼共產黨妻子的女性,但沒有人願意出演。影片中,一位中年人敘述自己的華人繼父被殺的回憶,雖然這個男人自幼和他的繼父一同生活,繼父被殺時他已年滿11歲,感情應當不淺,但他滿面笑容的回憶著繼父被拖走,第二天他的屍體被怎樣發現,而只有自己和爺爺敢去收屍。在重現屠殺的一個場景cut後,他滿面笑容的坐起來,吻著「五戒青年團」一位中年人的手。沒有受害者的身影出現在影片中,導演不是沒有做出努力,但他發現,沒有人敢說些什麼,反而是這些受害者告訴他,去問問那些人吧,他們很樂意說出他們當年的事情的。

有人懺悔嗎?作為流氓的代表,安瓦爾的隊長阿迪說:「所謂『戰爭罪』是贏家來定義的。我贏了我說了算。」如果非要討個公道:「那你應該從人間第一樁謀殺開始查,該隱殺亞伯。幹嘛只盯著殺共產黨?美國人還殺印第安人呢。」赫爾曼沒有表達意見,但從他腦滿腸肥的樣子來看,他顯然沒把這個事情放在心上。群演中的人興緻勃勃的回味強姦少女:「遇到14歲的真是美味,對她而言是痛苦,對我而言是極樂。」作為輿論的代表,女主播興味盎然的向安瓦爾表達敬意。「您發明了一種更具人性、不殘忍殺、避免過度暴力的殺人方式」。作為國家的代表,副總統高興的被眾人披上「五戒青年團」的制服,站在演講席上,揮舞著拳頭說,流氓是什麼?流氓在英語中的原始意思是free man,「五戒青年團」很好的踐行了自由的含義,國家需要他們。你看,沒有人懺悔,所有的流氓都揮舞著自由的拳頭,唱著為國捐軀的歌。

如果非要選出一個有那麼點懺悔意義的人來,那就只有安瓦爾一個人了。最起碼,他在鏡頭前坦誠自己必須用歌舞和大麻來麻醉神經,最起碼,他在午夜夢迴的時候,都會看到那個被他砍下腦袋的人的眼睛。最起碼,他在親身實踐做一個被審判者時,被嚇的不能自己眼淚直流,在那之後,能和導演說:「我感到沒有尊嚴」,有「真實的恐懼」。有人說他在最後被導演將所有的殺人藉口逼退,但如果真的如此,他為什麼還是在片尾一個人走上當年毆打屠殺所謂「共產黨人」的場地,雖然不知為何嘔吐了很久,卻喃喃自語:「我的良心告訴我,我要殺掉他們。」?

沒有人懺悔,沒有人的合理化藉口被導演逼退,害怕的反而是受害者。也許許多政權是以流血建立的,但大多數會選擇反省,或者緘默。相對於表揚,緘默在一定程度上表達了一個隱形的傷口,人們不願意說,是因為羞於啟齒。但一個將暴行與自由聯繫起來大肆宣揚的政府,一個將暴力冠以「為國效力」的國家,反省的意味是零。

好吧,就算上一代的事情就此終結。那麼下一代怎麼辦?在這裡,顯然仍然是在重複昨天的故事。他們仍然看著那些講述共產黨人殺人如麻的宣傳片,影片中閃回的是女兒發現爸爸被打死,之後跪在地上將殷紅的鮮血捧起,淋漓的抹在自己哭的扭曲的臉上。他們仍然聽著自己的父輩們歡樂的談起殺人往事,懵懂的站在一旁。他們仍然參加著「五戒青年團」,或坐或站的在下面鼓著掌。他們仍然被迫坐在一旁,觀看自己的長輩們在電影中被勒死的場景,儘管導演一直在旁邊說:「你確定要放嗎?這太血腥了。」

可笑的是,影片中不止一次出現動物與人的互動。安瓦爾家中的小鴨子腿斷了,他柔聲訓斥自己的孫輩:「不要那樣,它會更難受的。」但另一方面,「五戒青年團」領導人的牆上、家裡或掛著或陳列著數不清的動物標本,統統都是死亡和獻祭的證明。

當暴力反轉成為多數人共識的正義,那麼就不要談拯救,更不要談希望。