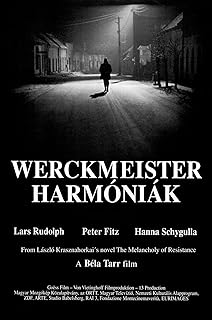

電影訊息

鯨魚馬戲團--Werckmeister harmoniak

編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

鲸鱼马戏团/残缺的和声/和睦相处

導演: 貝拉塔爾 Agnes Hranitzky編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

電影評論更多影評

2013-12-29 19:36:15

伊斯泰剋死了,雅諾什也沒有從黑暗中生還

伊斯泰剋死了,雅諾什也沒有從黑暗中生還

文/碎歲

我並不喜歡冗長沉悶的《撒旦探戈》,即使給它打及格分,也只是因為它深沉的主題、互相疊套的精巧結構和兩個值得回味的段落:小女孩伊斯泰克在虐貓後自殺,騙子伊里米亞斯妙語連珠的演講套圈。

但這並不表示對它的藝術完成度的認可,相反,在藝術上,我認為這是一部失敗的、失控的、罹患偏執型精神障礙的作品。多數的長鏡頭,並沒有足夠的實質內容可以讓觀眾沉浸其中嘴嚼回味,一個簡單的故事被七個多小時稀釋,從而使分配在每個長鏡中的資訊量極其微薄,其效果自然是乏味而非張力飽滿。這是導演高估自己主題影響力,而忽視藝術規律的表現。貝拉•塔爾忘了:政治正確,並不代表可以在藝術中為所欲為。他給觀眾喝了太多的水,上菜時觀眾已經吃不下菜了。

相對於揮霍無度的《撒旦探戈》,《鯨魚馬戲團》顯示了極強的控制力,在138分鐘內,乾脆俐落地掀起又鎮壓了一場暴動,並讓一個溫和脆弱的年輕人永遠地住進了精神病院。它無疑是貝拉•塔爾的代表作,他自己極難逾越的高峰,同時,也為長鏡美學立下了標竿,為極權與群氓的探討提供了上好素材。

很明顯,在馬戲團來到小鎮之前,這裡已經是雲屯雨集,在一個只知道以鎮壓來解決問題的強權統治之下,人們積攢多年的戾氣已將自身變成了火藥桶——印刷廠的女工悲觀地做出了準確的判斷:這個世界已經徹底瘋了——他們只是等待著一根導火索而已。邪教領袖、虛無主義者「王子」就是這樣的角色,他宣稱:他們建造的和將要建造的,他們所做的和將要做的,都是錯覺與謊言,在建造中的都是殘缺,在廢墟中一切都將完整。這對迷茫的暴民來說無疑正中下懷。火在廣場上燒起來了,人們的破壞欲平時因勢單力孤而多有忌憚,現在,終於有了宣洩的機會,他們手持棍棒砸了醫院,痛打未逃走的重病患者,在彼此的鼓動下享受著殺人比賽的毀滅快感。最後,一個赤裸的老人以他生死難辨的悲愴形象震撼了所有人,暴動告一段落。

在這裡,最值得注意的是「王子」是如何成功的。我們可以看到:首先,他為自己起了一個高貴而簡潔的代號「王子」,這就一下子拉開了他與大眾之間距離,雖然沒人知道他是哪國哪家的王子,但這個符號已經滿足了人們對敬畏之物的心理期待,顯得來路非凡且不容置疑;其次,他先天畸形的形象,完全符合人們對天賦異秉者的想像,神秘感總是容易蠱惑人心;第三、他通過翻譯和人們講話,這種派頭是營造詭異氣場的重要一環;第四,他與鯨魚馬戲團一起出現,並在鯨魚展覽後發展演講,鯨魚的巨大與突兀給人們的震撼,讓他巧妙地貼合到了自己身上;第五,他對人們的精神空虛、壓抑無望、對現實與政府的不滿瞭如指掌,並具有超強的煽動性演講能力,情緒狂熱,發言肯定,他知道不能等人們的激情退卻再發出命令,也不能在無隱身感的白天行動,他知道什麼時候發出「審判日已到,狂怒血洗一切」的指示最為合適;第六,他會挑選施暴對象(在這個小鎮是醫院),他讓追隨者以硬欺軟,而不去硬碰硬,直接與國家暴力機關對話……總之,他像所有的邪教領袖一樣,極其聰明,心狠手辣,善於包裝自己,懂得把握並控制大眾心理。

而以唐納嬸嬸與警察局長為首的鎮壓者,則是另一種恐怖。唐納嬸嬸一出場,便以一種獨裁高壓的姿態給雅諾什下了命令,強行要求他幫忙,並讓他帶去她對前夫艾斯特爾的威脅:不照辦就馬上搬來同住。而警察局長則一邊醉生夢死,一邊痛罵:骯髒的豬!暴民!一手摟著風騷老辣的唐納嬸嬸,一手舉著手槍。至於他的思想,從他的教育成果——兩個無法無天的小兒子身上可見一斑。他們對暴亂的處理方式異常簡單,所謂「恢復秩序、清掃污穢」不過是把裝甲車開過去,開始屠殺。

這是人類社會的基本二元:極權統治者、邪教與暴民。他們是互相培養、彼此對立、並在暴亂與清洗的反覆中不斷置換的。《撒旦探戈》探討的是集體主義的不可挽回的覆滅,欺騙與被欺騙,人性的麻木、自私、冷漠,多是散點透視,而《鯨魚馬戲團》則將重心集中在了兩種暴力的博弈上。前者是矛盾的累積及在平庸歲月中的消耗(像蜘蛛一樣在落滿塵埃的角落結網),後者是矛盾的爆發(窒息式的、沒有發出一聲尖叫的)及爆發的後果。兩種悲劇,哪一種都是逃不脫的噩夢。貝拉•塔爾對這些的看法,已用標誌性的鏡頭呈現:人類的命運,一如這些畫面一樣沉滯、不祥、沒有色彩、僵固得看不到變化的希望。

這就是結果,幾乎不會改變的結果(背對著光明未來):斯米德和克倫納卷錢走人的計劃落空了;伊里米亞斯的騙局實現了;弗塔基一瘸一拐地去找自己的活路;大腹便便的警察依然沉浸在掌握他人隱私與命運的權力快感中;唐納嬸嬸沒有兌現她的承諾,和警察局長搬進了別墅;音樂家艾斯特爾修好了鋼琴,卻不得不搬到鄉村;叮囑雅諾什別去廣場的拉尤什叔叔,自己卻死在暴亂之中,而他的老伴兒哈雷兒嬸嬸,還不知道他死的消息……

當然,還有主角。小女孩伊斯泰克和貓,青年雅諾什和鯨魚。伊斯泰克在蕭瑟破敗的農場長大,活在家庭暴力的凌辱與農場居民的漠視之中,在讓人無法直視的創傷之中,她以虐貓來轉移自己的痛苦,她信了哥哥桑易的話,卻被哥哥騙走了積攢的零用錢:她不是選擇了死亡,而是只有死亡。那只可憐的貓,是她的影子,和她的命運一模一樣。在她死時,貝拉•塔爾破例送上了救渡的祝福(希望有人記得為貓也送上一份):天使看到了,天使知道了,她的內心安靜了。她知道她的天使已為她出發。

伊斯泰剋死了,雅諾什也沒有從黑暗中生還,他在另一部電影中瘋了。這個善良的小青年,貧窮、敬業、並對世界充滿好奇和熱愛。作為音樂家的助手,他收拾桌子、照看壁爐、提醒艾斯特爾到床上睡、細心關燈;作為發報員,他連夜工作、兢兢業業。當馬戲團來到鎮上時,一半人呼喚著他們的精神領袖王子,另一半人則把鯨魚視為可怕的惡魔,只有雅諾什,保留著有朋自遠方來的友好與求知慾,花了100福林參觀鯨魚,發出了「造物主神奇的無所不能的創造力」的感嘆,暴亂之前,他則不無幽默地對鯨魚說:看看你惹了多少麻煩。他是怯懦的、溫柔的,他從廣場穿過,被掐住脖子灌酒,只有囁嚅地應答而絲毫沒有反抗。當然,最讓他恐慌的,還是這段對話:「你會被他們處死的」——「可我什麼也沒做」——「他們可不管這些」。寥寥幾句,卻將暴動的殘酷瞬間繞射到每個觀眾心中。他還年輕,還太單純,腦子一時接納不了這麼多狂亂的、交叉並對立的思想,這麼多險惡、血腥與死亡,儘管他背著笨拙的大挎包踉踉蹌蹌地逃竄了,但他已註定要被深深傷害,最後,他只能呆若木雞地坐在病床上,任由記憶中的陰影繼續蹂躪自己。

鯨魚是這一切的見證者。它在海洋中生活,卻被人們捕殺並莫名其妙地運到了內陸——與其說人們在參觀鯨魚,不如說是鯨魚在參觀人類。作為上帝創造的最大生靈,它彷彿上帝現身的一個道具。它在暴亂與鎮壓之龍捲風的中心,看著這些可憐蟲,但當風暴平息,唯有它暴露在廣場之上,死不瞑目的眼睛卻又流露著憐憫與無奈。上帝對他創造的人類滿意嗎?還有信心嗎?好在還有雅諾什。無論如何,在暴亂前夕,他帶著酒鬼們玩的人體天文遊戲,肯定是這個小鎮歷史上最為詩意的一頁:幾個酒鬼分別扮作太陽、地球與月亮,圍繞、旋轉,並在月亮轉到中間時發生日食(一個隱喻,猶如人類愚昧無明、社會以暴易暴的永恆之劫),那一刻「萬籟俱寂,所有生靈都靜止了」,但「不需要害怕,這不是終結,在太陽的光芒中,月亮緩慢地移走了,太陽再一次的緩緩的朝著地球上放出光芒,地球也再一次的變得溫暖起來,一種深沉感動攫獲了所有人,他們從黑暗中生還。」

文/碎歲

我並不喜歡冗長沉悶的《撒旦探戈》,即使給它打及格分,也只是因為它深沉的主題、互相疊套的精巧結構和兩個值得回味的段落:小女孩伊斯泰克在虐貓後自殺,騙子伊里米亞斯妙語連珠的演講套圈。

但這並不表示對它的藝術完成度的認可,相反,在藝術上,我認為這是一部失敗的、失控的、罹患偏執型精神障礙的作品。多數的長鏡頭,並沒有足夠的實質內容可以讓觀眾沉浸其中嘴嚼回味,一個簡單的故事被七個多小時稀釋,從而使分配在每個長鏡中的資訊量極其微薄,其效果自然是乏味而非張力飽滿。這是導演高估自己主題影響力,而忽視藝術規律的表現。貝拉•塔爾忘了:政治正確,並不代表可以在藝術中為所欲為。他給觀眾喝了太多的水,上菜時觀眾已經吃不下菜了。

相對於揮霍無度的《撒旦探戈》,《鯨魚馬戲團》顯示了極強的控制力,在138分鐘內,乾脆俐落地掀起又鎮壓了一場暴動,並讓一個溫和脆弱的年輕人永遠地住進了精神病院。它無疑是貝拉•塔爾的代表作,他自己極難逾越的高峰,同時,也為長鏡美學立下了標竿,為極權與群氓的探討提供了上好素材。

很明顯,在馬戲團來到小鎮之前,這裡已經是雲屯雨集,在一個只知道以鎮壓來解決問題的強權統治之下,人們積攢多年的戾氣已將自身變成了火藥桶——印刷廠的女工悲觀地做出了準確的判斷:這個世界已經徹底瘋了——他們只是等待著一根導火索而已。邪教領袖、虛無主義者「王子」就是這樣的角色,他宣稱:他們建造的和將要建造的,他們所做的和將要做的,都是錯覺與謊言,在建造中的都是殘缺,在廢墟中一切都將完整。這對迷茫的暴民來說無疑正中下懷。火在廣場上燒起來了,人們的破壞欲平時因勢單力孤而多有忌憚,現在,終於有了宣洩的機會,他們手持棍棒砸了醫院,痛打未逃走的重病患者,在彼此的鼓動下享受著殺人比賽的毀滅快感。最後,一個赤裸的老人以他生死難辨的悲愴形象震撼了所有人,暴動告一段落。

在這裡,最值得注意的是「王子」是如何成功的。我們可以看到:首先,他為自己起了一個高貴而簡潔的代號「王子」,這就一下子拉開了他與大眾之間距離,雖然沒人知道他是哪國哪家的王子,但這個符號已經滿足了人們對敬畏之物的心理期待,顯得來路非凡且不容置疑;其次,他先天畸形的形象,完全符合人們對天賦異秉者的想像,神秘感總是容易蠱惑人心;第三、他通過翻譯和人們講話,這種派頭是營造詭異氣場的重要一環;第四,他與鯨魚馬戲團一起出現,並在鯨魚展覽後發展演講,鯨魚的巨大與突兀給人們的震撼,讓他巧妙地貼合到了自己身上;第五,他對人們的精神空虛、壓抑無望、對現實與政府的不滿瞭如指掌,並具有超強的煽動性演講能力,情緒狂熱,發言肯定,他知道不能等人們的激情退卻再發出命令,也不能在無隱身感的白天行動,他知道什麼時候發出「審判日已到,狂怒血洗一切」的指示最為合適;第六,他會挑選施暴對象(在這個小鎮是醫院),他讓追隨者以硬欺軟,而不去硬碰硬,直接與國家暴力機關對話……總之,他像所有的邪教領袖一樣,極其聰明,心狠手辣,善於包裝自己,懂得把握並控制大眾心理。

而以唐納嬸嬸與警察局長為首的鎮壓者,則是另一種恐怖。唐納嬸嬸一出場,便以一種獨裁高壓的姿態給雅諾什下了命令,強行要求他幫忙,並讓他帶去她對前夫艾斯特爾的威脅:不照辦就馬上搬來同住。而警察局長則一邊醉生夢死,一邊痛罵:骯髒的豬!暴民!一手摟著風騷老辣的唐納嬸嬸,一手舉著手槍。至於他的思想,從他的教育成果——兩個無法無天的小兒子身上可見一斑。他們對暴亂的處理方式異常簡單,所謂「恢復秩序、清掃污穢」不過是把裝甲車開過去,開始屠殺。

這是人類社會的基本二元:極權統治者、邪教與暴民。他們是互相培養、彼此對立、並在暴亂與清洗的反覆中不斷置換的。《撒旦探戈》探討的是集體主義的不可挽回的覆滅,欺騙與被欺騙,人性的麻木、自私、冷漠,多是散點透視,而《鯨魚馬戲團》則將重心集中在了兩種暴力的博弈上。前者是矛盾的累積及在平庸歲月中的消耗(像蜘蛛一樣在落滿塵埃的角落結網),後者是矛盾的爆發(窒息式的、沒有發出一聲尖叫的)及爆發的後果。兩種悲劇,哪一種都是逃不脫的噩夢。貝拉•塔爾對這些的看法,已用標誌性的鏡頭呈現:人類的命運,一如這些畫面一樣沉滯、不祥、沒有色彩、僵固得看不到變化的希望。

這就是結果,幾乎不會改變的結果(背對著光明未來):斯米德和克倫納卷錢走人的計劃落空了;伊里米亞斯的騙局實現了;弗塔基一瘸一拐地去找自己的活路;大腹便便的警察依然沉浸在掌握他人隱私與命運的權力快感中;唐納嬸嬸沒有兌現她的承諾,和警察局長搬進了別墅;音樂家艾斯特爾修好了鋼琴,卻不得不搬到鄉村;叮囑雅諾什別去廣場的拉尤什叔叔,自己卻死在暴亂之中,而他的老伴兒哈雷兒嬸嬸,還不知道他死的消息……

當然,還有主角。小女孩伊斯泰克和貓,青年雅諾什和鯨魚。伊斯泰克在蕭瑟破敗的農場長大,活在家庭暴力的凌辱與農場居民的漠視之中,在讓人無法直視的創傷之中,她以虐貓來轉移自己的痛苦,她信了哥哥桑易的話,卻被哥哥騙走了積攢的零用錢:她不是選擇了死亡,而是只有死亡。那只可憐的貓,是她的影子,和她的命運一模一樣。在她死時,貝拉•塔爾破例送上了救渡的祝福(希望有人記得為貓也送上一份):天使看到了,天使知道了,她的內心安靜了。她知道她的天使已為她出發。

伊斯泰剋死了,雅諾什也沒有從黑暗中生還,他在另一部電影中瘋了。這個善良的小青年,貧窮、敬業、並對世界充滿好奇和熱愛。作為音樂家的助手,他收拾桌子、照看壁爐、提醒艾斯特爾到床上睡、細心關燈;作為發報員,他連夜工作、兢兢業業。當馬戲團來到鎮上時,一半人呼喚著他們的精神領袖王子,另一半人則把鯨魚視為可怕的惡魔,只有雅諾什,保留著有朋自遠方來的友好與求知慾,花了100福林參觀鯨魚,發出了「造物主神奇的無所不能的創造力」的感嘆,暴亂之前,他則不無幽默地對鯨魚說:看看你惹了多少麻煩。他是怯懦的、溫柔的,他從廣場穿過,被掐住脖子灌酒,只有囁嚅地應答而絲毫沒有反抗。當然,最讓他恐慌的,還是這段對話:「你會被他們處死的」——「可我什麼也沒做」——「他們可不管這些」。寥寥幾句,卻將暴動的殘酷瞬間繞射到每個觀眾心中。他還年輕,還太單純,腦子一時接納不了這麼多狂亂的、交叉並對立的思想,這麼多險惡、血腥與死亡,儘管他背著笨拙的大挎包踉踉蹌蹌地逃竄了,但他已註定要被深深傷害,最後,他只能呆若木雞地坐在病床上,任由記憶中的陰影繼續蹂躪自己。

鯨魚是這一切的見證者。它在海洋中生活,卻被人們捕殺並莫名其妙地運到了內陸——與其說人們在參觀鯨魚,不如說是鯨魚在參觀人類。作為上帝創造的最大生靈,它彷彿上帝現身的一個道具。它在暴亂與鎮壓之龍捲風的中心,看著這些可憐蟲,但當風暴平息,唯有它暴露在廣場之上,死不瞑目的眼睛卻又流露著憐憫與無奈。上帝對他創造的人類滿意嗎?還有信心嗎?好在還有雅諾什。無論如何,在暴亂前夕,他帶著酒鬼們玩的人體天文遊戲,肯定是這個小鎮歷史上最為詩意的一頁:幾個酒鬼分別扮作太陽、地球與月亮,圍繞、旋轉,並在月亮轉到中間時發生日食(一個隱喻,猶如人類愚昧無明、社會以暴易暴的永恆之劫),那一刻「萬籟俱寂,所有生靈都靜止了」,但「不需要害怕,這不是終結,在太陽的光芒中,月亮緩慢地移走了,太陽再一次的緩緩的朝著地球上放出光芒,地球也再一次的變得溫暖起來,一種深沉感動攫獲了所有人,他們從黑暗中生還。」

評論