電影訊息

電影評論更多影評

2013-12-30 06:47:12

影評

芭芭拉(影評)

大部份德國電影看起來都是很悶的,悶的讓人忍不住要拉進度條或至少看看還剩幾分鐘。換句話說,是缺乏戲劇性,缺乏引人入勝的故事主軸。這也許和德國人長于思辨而拙於敘事的風格有關。但這一特色也是辯證的,敘事技巧的缺位有時反而帶來主題的突顯,成功的德國電影不用任何的花俏,就能以其難以比肩的思維的深度正面衝擊人的靈魂,如《竊聽風暴》、《伯納德行動》。《芭芭拉》這部影片在12年獲得兩項歐洲電影獎的提名,算是一部學院派佳作,但總體而言並未達到以上二者的高度。但正是這樣一部中規中矩的影片,卻可讓人得窺德意志電影的招牌式特點,又可看到近年來德國電影的轉變。

一.關於自由的「異議」

有關柏林圍牆的歷史一直是德國電影熱衷表現的(說題材來也怪,二戰與冷戰題材的德國電影總是佳作不斷),《竊聽風暴》、《再見列寧》、《通向自由的管道》都屬上品,而這類作品基本上都以「自由」為母題——為蘇聯控制的東德代表著封閉與專制,而西德的符號就是自由。因此成千上萬的東德人就是拋頭灑血也要挖通那條「通向自由的管道」。

——————————我是跑題的分割線————————————————

熱衷於在電影裡談論自由的國家,一個是美國,再就是德國,但這二者對自由的情結與表達方式卻截然不同。在美國,自由是一種習慣、一種傳統,是觸手可及、不言自明的東西,像是《肖申克的救贖》里,一旦失去,理所當然應該用盡全力去奪回。而在德國,自由大概是一個永遠的追求、一個文學中不變的母題吧!因為在歷史裡,德國人從俾斯麥的鐵血政治到希特勒的狂熱獨裁,在現實生活中大概從沒嘗過自由的滋味。因此,「自由」二字對他們來說是極為抽象化、精神化,甚至是神化的。德意志文學與音樂都追求「終極性」,像歌德的「浮士德精神」,席勒在遊戲中「完滿的人性」,馬克思對共產主義的追求,還有哥德式教堂彷彿要伸到天堂去的屋頂。正是對自由的極度崇拜,表現出自由在真實生活中的缺失(誰會膜拜觸目皆是的柴米油鹽呢!)很多德國影片都是這種自由情結的寫照。

————————————跑完回來——————————————————

難能可貴的是,在《芭芭拉》這部影片裡,我們看到了德國人對這種情結的揚棄。女醫生芭芭拉曾像無數東德人那樣捨生逃向西德,從勞教所釋放後被分配至一家鄉村醫院工作。她曾有過不甘,卻在種種經歷後在最後一刻放棄了再次逃向西德的機會,留在了東德沉默的土地上。

台版《芭芭拉》的譯名為《為愛出走》,很多網友認為是《為愛停留》,但這兩種譯法事實上都較為片面:「為愛」顯然不是芭芭拉最終留在東德的全部原因。其中當然有對安德烈醫生曖昧的情愫,但也有作為一名醫生的責任感與職業道德,更重要的是芭芭拉本身思維方式的轉變。這種轉變在影片前半段安德烈通過那幅畫,給芭芭拉講的那個寓言中就得到了明晰的表達:教授給一群學生示範人體解剖,但大家的眼睛都聚焦在書本上,沒有人認真觀察屍體,以致錯把右手當成左手。芭芭拉最後顯然明白了安德烈的意思:與其一味追求「自由」這個虛無縹緲的終極價值,不如關注現實里一個活生生的「人」。因此,她最後的決定是放棄「自由」,活在當下。

這種「人本主義」的選擇無疑是對以「追求終極」有執念的德國電影的一種背叛。這可以說是美國文化與價值觀入侵歐洲的一個佐證,也可以說是近些年來德國社會的變化:自由對於他們不再是遙不可及的精神奢侈品,而是生活中漸漸習以為常的東西。文學世界總是和現實生活互為補充:人們得不到什麼,就總愛談論什麼。一旦被人們所佔有,它就會走下神壇——這是對自由的祛魅,也是關於自由的啟蒙。人們常說「國家不幸詩家幸」,反過來也一樣成立:「自由」母題的退出也許使德意志最光輝的精神黯淡,但對普通德國人的權利與自由而言,又何嘗不是大幸?

別賺我的眼淚

典型德國導演的畢生絕學,就是在影片開始十分鐘內悶死你。要達到這個效果他們有三大殺招:第一個,如前文所述,就是拋棄所有「包袱」的故事情節,第二個,恐怕就是砍枝伐葉、光禿禿直愣愣(或說是極簡主義)的敘事方法,還有壓抑到骨髓里(或說是零度情感)的表演風格。當然,近年的德國電影已力求轉變,來滿足普通觀眾對觀影享受的期待,像《羅拉快跑》、《再見列寧》的敘事與表演都極為跳躍豐滿。

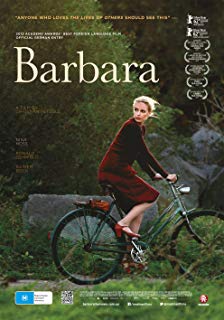

但《芭芭拉》這部電影,雖說是12年的新作,卻是招牌式的德意志風格。單看女主角——尼娜·霍斯在影片中的表演——幾乎是同一個表情從頭到尾有木有?笑都不笑嘴角上揚不超過三次有木有?配上她那圓如銅鈴又總直勾勾看人的眼睛很恐怖的有木有?(以上排比句與整篇高端洋氣的行文風格不符,望諸君腦刪)。要在中國,這種演員要被成為面癱花瓶了(其實她長得也。。),但放在這部影片裡,卻毫無違和感,為什麼?——因為所有角色都一樣(囧),反而是演技自然,五官靈活的安德烈醫生看著格外讓人齣戲——懷疑他是美國跑過去,開朗隨和的間諜同志~~~

——————————好,我們嚴肅一點—————————————————

影片的點睛之筆是在結尾,要是整個影片只能打三星的話,結尾絕對是五星:黑夜裡翻滾的海,怒吼的風,芭芭拉麵無表情地轉過頭去,扶起單車行走在沉默的土地上……第二天清晨,失落的安德烈大夫突然看到歸來的芭芭拉,兩人眼神交匯……卡……字幕滾出,影片結束,所有複雜的情緒和意蘊都被扔到一片虛空中。看到這裡,真的感覺所有的表演與對話都是多餘的,真正感人的電影擁有直指靈魂,震撼人心的力量,而不是通過誇張的抒情與描寫賺取人的淚水。賺取淚水靠的是加法,是把橋段、噱頭、賣力的表演統統相加,而震撼人心靠的是減法,是將所有附帶物統統拋棄,突出故事自身的力量——這樣出色的結尾,德國電影「不會講故事」的傳統和尼娜·霍斯的「沒演技」反而成了加分項。讓我們試想一下,同樣的故事,讓在拍出了《唐山大地震》的凱歌導演會講出怎樣的結尾:

黑夜的海面上下著雨,芭芭拉全身濕透哭倒在岸邊,朝船夫大哥嘶啞地喊著:「給西德的親人們帶個好~~~我不能走~~~東德的人民還需要我~~~~~但我的心永遠和你們在一起~~~~~~~~~~blablablablablabla~~~~~~~~」

近幾年來才漸漸發現,情感的壓抑與克制,甚至於直接從敘事中剝離情感,反而比過於氾濫的「哭腔」更能震撼人心。人都有受虐的傾向,有時潛意識裡都想被什麼東西惹哭,所以往往所謂「煽情」只是一種技巧,幾個橋段一出,觀眾的眼淚啪嗒啪嗒地就掉了,這時事先發的面巾紙就派上了用場(凱歌導演真的不是針對你,各取所需OK沒問題)……這其實是人類的某種本能,是動物性,而不是人的特性,人的特性是思考。因此,好的電影總是留一片空白,留一段路給聰明的觀眾自己,而不是用各種元素把電影塞得滿滿的。這也是為什麼,余華的《活著》、《許三觀賣血記》這種敘事極為冷漠洗鍊的書格外撼動人心。在這個方面,為囧萌囧萌的《芭芭拉》和尼娜·霍斯舉個「贊」。

評論