2014-01-21 06:34:47

父親三部曲兼談我眼中的李安

************這篇影評可能有雷************

初識李安,是在電影《色戒》。本以為他和吳宇森一樣是那種靠拍動作片成名的中國功夫加好萊塢式的混血導演。看了《色戒》,懵懂中驚異於電影的細膩和自始至終的張力。

再識李安,是去年的《Life of Pi》。燈光亮起,梵音相伴,我兀自盯著滾動的字幕,久久沉浸在Pi的故事和回味中。後來二刷,藍光製作特輯上市,看到了李安對Pi的解讀,對人性和信仰的討論,看到了他發自心底的真誠和謙和。我想我有點愛上了這個拙於言辭、大器晚成的愚公。

翻出各種訪談,HBO的,Moviepilot的,DGA的,魯豫的,楊瀾的,陳文茜的,龍應台的,幾乎無一例外地提到了李安最初三部有關父親的電影,即父親三部曲,和它們對其日後創作的影響。一口氣看完,發現胸中腫脹,卻不知從何說起,於是又找來李安自傳。冷靜了,釋懷了,記錄一下我眼中的父親三部曲和導演李安。

晚年惟好靜,萬事不關心。

我一向認為,電影的靈魂是劇本,看了父親三部曲,就看到了它的劇本,看到了它背後的靈魂。

作為李安的首演,《推手》展現了質樸的一面,比如大兒子李涵的客串,完全不像個混血的模樣。如此小成本的製作,自然有其簡陋,卻更凸顯劇本的力量,幾乎完全靠著情節的發展、矛盾的鋪陳,搭起了影片的龍骨。

單單第一晚做飯的場面,幾個會說話的鏡頭,就把父親和瑪莎各自代表的東西生活方式的不同交代的淋漓盡致;再比如飯桌上的聊天,寥寥數語,三代一起生活的困窘、語言不通、從中調停的疲憊就自然而然地暴露在觀眾眼前。

電影是戲劇的延伸,而戲劇的核心就是衝突,李安深諳此道。東西方文化的衝突,譬如飲食、教子、生活方式;父輩子輩代溝的衝突,譬如對話的語氣、處事的風格;婚姻、孝道,教子難以權衡的衝突;父親對抗衰老、匹敵歲月的衝突,都不加修飾地坦白在螢幕上。李安很聰明,他的電影裡幾乎不會參雜主觀干預,就把最真實的、最殘忍的、最內在的矛盾揭示出來,由觀者做思考和評判。而把所有的元素、表達,巧妙地封裝進太極推手這樣一個文化載體,是《推手》劇本能斬獲大獎的重要原因。

老朱,和他所代表的傳統儒家文化、中國式父親,與命運推手,最終沉不住氣,放下身段,屈從於其安排,令人唏噓。而導演對此的表達,也巧妙地隱藏在老朱送陳太太的那副字中:

晚年惟好靜,萬事不關心。

自顧無長策,空知返舊林。

松風吹解帶,山月照彈琴。

君問窮通理,漁歌入浦深。

青山本不老,為雪白頭;綠水本無憂,因風皺面。

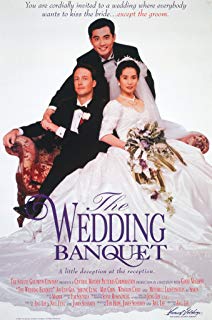

一樣的李安劇本,一樣的小製作,一樣的詹姆斯和好機器,除了威威的台詞說的吃力,《喜宴》已經沒有了初來乍到的生澀。相反,借鑑《推手》的經驗,李安勾勒出更多的人物和元素,這也使得電影愈發豐富、飽滿。而對中國式父親、孝義、處世之道的再度挖掘,則讓《喜宴》青出於藍而更勝。

片首開宗明義的同性鏡頭很是抓人眼球,不過隨著劇情的深入,電影似乎醉翁之意不在酒。直到高父對兒媳初亮相的一句「能生能養」,恍然大悟原來這才是山水之間,原來講的還是儒家文化。李安絕無僅有的親自出鏡更是一語中的:you』re witnessing the result of 5000 years』 sexual suppression。

再及幾個高父在躺椅上小憩的橋段,可謂是對中國傳統父親形象的深入隱喻。兒子屢屢觸碰鼻息,彷彿充滿了對這種千年文化的試探和反叛。而每每虛驚一場,在父親反覆戰勝病魘的過程中,我們看清了李安的態度和他對於矛盾的處理。表面平和,內心波瀾起伏;看似無所對錯,每個人卻生活地艱辛、羈絆;對床弟之事諱莫如深,卻又把傳宗接代當做頭等孝道。夕陽海邊,高父深情的一語「I don』t understand」,多少惆悵在心頭。

說回喜宴本身,偉同的台詞直截了當:漢文化的結婚不為自己,就是一個交代,一個對雙方父母、親戚朋友的交代,一個高朋滿座、賓客盈門的場面。李安本無更多指摘,偶遇老陳促成喜宴的巧妙也合情合理,要不是他親自道出的一語對白,還會誤以為在看紀錄片。五千年的性壓抑,才會有春宵一刻值千金;五千年性壓抑,才會有大鬧洞房的荒誕行徑;五千年的性壓抑,才會讓婚禮喜宴承擔了太多不屬於它的使命。時代在發展,希望我們的文明終於有一天能放過甜蜜新人,還喜宴它原本的面目。

影片最後,高父分別說給Simon和威威的「謝謝你照顧偉同;高家會感謝你」,可謂直指儒家思想中對於血脈傳承的迷戀,若為子孫故,萬事皆可拋。想起了馮唐文章中現代醫學對於人類繁衍的一種解釋,即人就是要讓個體基因存在的機率最大化,也許當真如是吧。結局至此,也算不幸中的萬幸,Simon偉同同志繼續,孩子得以保全,威威有了生活保障,是每個人都可接受的結果。翻過照片的最後一頁,走過甘迺迪機場幽長的登機通道,李安把所有的委屈、落寞、儒家式的悲涼用父親在安檢上高舉的雙手作結,空餘無限回味。

電影乍看是個喜劇,笑料也很足,尤其是結婚公證的三兩對白讓人笑得前仰後合,細品卻深植了中國式處世哲學的無奈於妥協。中國人講究中庸,於是彼此不說,各退一步,各取所需,唯一的正面衝突也由Simon所代表的西方文化挑起和參與;中國人講求圓通,於是有所包容,有所收斂,父母分別默許了偉同的性傾向,卻又瞻前顧後相互隱瞞;中國人講求世故,於是因勢利導,將錯就錯,只要有宗族血脈代代相傳,子女的愛情、婚姻、幸福,皆可放在次要地位。在一個謊言的集合中,所有人都要演戲,並藉由此來維繫個體利益間脆弱卻微妙的平衡。而換取平衡的代價,就是個人的犧牲與讓步。

其實喜宴給我的第一印像是詫異,原本以為李安是個從來不會在電影上低頭的人,這次居然給出了皆大歡喜的結局,儘管他在自傳中做出了解釋,我還是固執地相信那是李安的妥協,對於劇本,對於電影,對於現實,對於一切的妥協。或許這樣的委曲求全,就如他自己所說,是性格中的一部份吧。

飲食男女,人之大欲。

《飲食男女》是三部曲中最成熟、最討巧的作品。初看好像抓不住一個清晰的脈絡,多線敘事也略顯凌亂,電影過半才慢慢發覺,飲食男女講的是慾望。檯面上的慾望是飲食,檯面下的慾望是性,而這張桌子,就是對中華文化的影射,就是壓抑、困惑、猜忌的來源,從這個角度看,也算是三部曲的傳承。

母親的去世給原本和諧的家庭生活帶來了漣漪,每個人都試圖填補她留下的空缺。女兒渴望走進爸爸的心房,父親承擔起了照顧三姐妹的囑託。在這樣的位置互換中,家人各自體味著其中的酸澀。隨著劇情展開,父親屢次欲言又止,女兒一個個從家裡抽離,梁母和錦榮同桌異夢,電影也愈來愈有勁道。在所有人都以為朱老和梁母要喜結連理的當口,李安給出了歐亨利式的高潮,這看似突兀的結尾,其實正是他要表達的中國式節奏—慾望壓抑到一定程度的爆發,之後再尋找平衡。

細細梳理,每個角色都有他們各自的特點和指代。

大姐家珍,早就看清了父親將會在她身邊終老的宿命。肩負著盡孝的責任,又從未感受過愛情的真諦,現實的壓力和深深的自卑逼使她給自己一個自欺欺人的藉口。而這樣的逃避終要有所釋放,於是有了學校講台上的宣洩。想起一位智者曾經說過,「真的愛一個人,就要讓他得其所愛」,也許周老師的適時出現的確是家珍的最好救贖。片尾家倩問大姐他不是基督徒,家珍斬釘截鐵地說:「他會是的」,而電影終章歡樂頌響起,家珍的慾望得以滿足,心結才算是徹底解開。

吳倩蓮飾演的家倩是對新時代女性命運的探索,有其成功光鮮的一面,也免不了背後的苦楚與孤獨,而作為戲份最重的兩個角色,父女二人的情感變化也順理成章地成了全片最重要的線索。自幼與父親反目的經歷,讓他們多年來一直存有隔閡,廚房被列為家倩的禁地,於是每次做飯就理所當然地成了她發洩慾望的手段。其實家倩一直是朱老最愛的女兒,聰明、機靈,但她的叛逆,父親的期許,童年的陰影讓他們父女始終無法敞開心扉,而當她真的經歷了姐姐的謊言,妹妹的勇敢,與前夫的性伴關係破裂,對男人無常的感悟以後,家倩終於接受了自己,也接受了父親。頗為諷刺的是原本傾慕者眾多的她,到頭來卻發現,真正形單影隻的,是她自己。

三姐妹里,家寧的戲份最少,初嘗禁果的她,就像亞當和夏娃一樣,是勇敢的化身。這份勇氣和懵懂也成為了推動劇情的導火索,如朱老最後所言,畢竟「不能等所有的菜都備齊再下鍋」。

再看朱老,雖身為鰥夫,卻懂得生活,會照顧人,能給錦榮男人的臂膀和安全感,所謂「心中有個惜字,才知道可惜」。而反過頭來重溫所有錦榮的鏡頭,其實充滿了欲說還休的暗示。單親家庭的經歷,離過婚的洗禮,讓錦榮清楚地知道自己的慾望和需求,並且滿足於此,無所他奢。電影的又一點高明之處在於始終不曾交代錦榮、錦鳳的父親,只提供一個強勢和世俗的梁母,把錦榮的父愛缺失和戀父情節留給觀眾去推理和思考。

梁母的結局實在是悲慘,本來錦榮是她唯一的生活支柱,卻成了壓死駱駝的最後一根稻草。這樣的諷刺恐怕是導演對於強勢家庭婦女在現今社會中定位的深刻反思。話說回來,歸亞蕾詮釋的梁母真是活靈活現,鋒芒畢露,把她世俗、計較、尖刻的一面展現的淋漓盡致。

曲終人散,朱老環顧四週,家珍家寧找到了自己的伴侶,家倩終於走進了廚房,而他從妻子離世後失去的味覺,也終於通過母女同做的一碗湯得以恢復,暗示著重新有人走進他的心房。而條件最好、看似最成功的家倩,卻成了這老宅的主人,物是人非,多少顯得落寞。伴著音樂的淡淡哀傷,電影也在父女二人的心照不宣下畫上了句號。

《飲食男女》延續了父親三部曲對於中國儒家傳統文化的探究。什麼是孝道,怎樣盡孝;家庭的氛圍在父輩子輩間是怎樣的壓抑而後爆發;所有人在猜忌、揣摩和試探中怎樣平衡自己的生活;無可避免的矛盾是妥協還是逃避、是堅持還是忍讓;在處理紛繁複雜的人際關係時,如何取悅又如何委婉地拒絕……說到底就是我們的文化講求君子之道,條條框框搭起了一尺方桌,無論檯面下的慾望如何波濤洶湧,檯面上永遠是對弈手談,點到為止。國之亦然,家之亦然。正所謂家家有本難念的經,大抵如此吧。

父愛三疊,是以為家。

縱觀三部曲,我個人最喜歡喜宴。推手太單薄,飲食男女很精彩,但有點著於痕跡,少了幾份內在的真誠和韻味。無論如何,貫穿始終的是朗雄飾演的父親角色,從太極推手的沉穩,到喜宴的運籌帷幄,再到飲食男女的隱忍。「對我來說,中國父親是壓力、責任感及自尊、榮譽的來源,是過去封建父系社會的一個文化代表。」

李安之所以能對中國式父親把握地如此準確,拍得如此細膩深刻,跟他的成長背景密不可分。實際上,父親三部曲就是他對自己和生活中父親的一次徹徹底底的解構。

父親和李安是家中的長子長孫,父親又以校長身份輾轉台灣各個中學,再加上殷實的宗族背景傳承,讓他在治家、教子方面極為嚴格,對李安有著深厚的期許。而李安兩次聯考落榜,又懷著對電影夢的不懈追求一路考進藝專、UIUC、NYU導演系,與父親所期望的「正經職業」背道而馳。結束學業的李安,受限於電影行業的客觀現狀,經歷了長達六年的蝸居空檔,一度心灰意冷,作全職婦男的他,在銀行帳戶僅剩43美元的關頭,終於憑藉《推手》、《喜宴》劇本的厚積薄發,開啟了自己的導演生涯,從此便一發不可收拾。

這樣的成長經歷,這樣的臥薪嘗膽,給了李安深刻的反省和自我剖析。對於內心的不斷挖掘,對於人性的深入探究,再加上家庭提供的父親素材,都被他濃縮凝練進了三部曲的創作中。「從父輩身上,我看到中原文化的傳承在台灣、在我身上的變化。一方面我以自我實現與之抗逆,另一方面我又因未能傳承而深覺愧疚。」可以說,片中郎雄的性格,他所代表的符號,某種程度上就是李安父親的影子。甚至《喜宴》里高母淚眼婆娑地對威威說「媳婦,高家對不起你」,都是真實生活的翻拍。如李安所言,每部電影的完成,就是一次對自己生活的檢視,就是一次對心中父親壓力和陰影的滌除。父愛三疊,終於讓李安徹底走出陰霾,實現了自我救贖。而他也把三部曲中父親形象由強變弱、由逆流到順應、最終找到人生第二春的寄寓作為對中國式父親的最後祝福。

談回他自己,李安好像是個很喜歡觸碰禁忌的頑皮少年,他的童心未泯帶著他遊歷大千世界,從同性、兩性到人的神性、獸性,從南北戰爭到現代科幻,從東方世故到西方哲學,不一而足。「從不重複自己,從不模仿別人」,就是恩師給予的最高評價。李安也坦言,藝術就是要勇於探索人性最幽微的角落,永遠對世界充滿新鮮感。為世人所不為,這才是做藝術應有的態度。

根在大陸,長在寶島,生活在紐約,給了李安接觸、研習中原文化、台灣文化和美國文化的機會,加之成長背景帶來的獨特視角,使他能遊刃有餘地行走於不同題材、不同體裁和東西方文化之間;身在異鄉為異客,作為第一代移民,李安又能體會寄居他鄉的寂寞與漂泊,對於身份認同的迷茫和濃濃的鄉愁幫他更深入地探求人性本心;而存身「世界之眼」,感受著真實生活中的左右碰撞,讓他對一切潛在的矛盾、現存的隔閡異常敏感,又異常善於把握,善於揭露,善於展現,不留餘地而又不給結果地暴露在觀眾眼前,留下無限的思考和回味。

其實李安如果改行,很可能是個優秀的老師,但一定不是優秀的學生。他的電影到處點火、到處發問,卻絕少給出答案,甚至答案本身連他自己也不知道。就像徬徨六載的迷惘,就像儒家父親的歸宿,就像少年派心中的Richard Parker,李安永遠和觀眾一切走在探索的路上。無論是成功時的低調謙遜,還是蟄伏期的隱忍堅持,不變的是李安胸中的猛虎,他對電影的執著與追求,他永遠平易近人的微笑。這些才是我最佩服他的特質,或許,這也是李安給出的最好答案吧。

忍得住最深的寂寞,才能聽見心靈的歌聲。祝福你,李安,也祝福我自己。

轉載請註明出處。