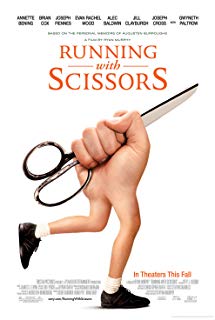

電影訊息

一刀未剪的童年--Running with Scissors

編劇: 萊恩墨菲 Augusten Burroughs

演員: 安妮特班寧 布萊恩考克斯 約瑟夫范恩斯 伊雯瑞秋伍德

夹缝求生/怪诞家族(港)/拿着剪刀奔跑

![]() 6.1 / 23,224人

USA:116分鐘 | USA:122分鐘 (DVD) | Argentina:116分鐘

6.1 / 23,224人

USA:116分鐘 | USA:122分鐘 (DVD) | Argentina:116分鐘

編劇: 萊恩墨菲 Augusten Burroughs

演員: 安妮特班寧 布萊恩考克斯 約瑟夫范恩斯 伊雯瑞秋伍德

電影評論更多影評

2014-01-23 00:43:42

剪破與剪不破之間

我的注意力被迪爾德麗(安妮特·貝寧飾)深深地吸引,她那複雜又空洞的眼神裡暗藏著難以自救的壓抑與苦痛,無論是現實裡的家庭生活還是自我世界的幻覺都讓她難以喘息,那種接近死亡的呆滯,讓人從心底里蔓延出點點悸動。安妮特·貝寧的形象讓我又聯想起她之前的作品《美國心玫瑰情》,而相比上次的演繹,她的形象更為深刻。同樣是反映美國社會現實的題材,但是她老練的演技卻把迪爾德麗這個精神壓抑的中年女人推向了電影的核心。即使她的兒子才是電影的主角,可是她的吸引力絲毫不比兒子遜色。

作為一個擁有無盡幻想的詩人,對現實的不滿導致迪爾德麗在自己的空間裡不斷尋求安慰與片刻的寧靜,可是事實上她的才情沒有受到大眾的讚許,她的作品只有自己懂得欣賞,一切都是寫給自己。她的浪漫情懷令她感覺生活里時刻都充滿焦慮與不安,面對那個酗酒成性又不懂得花心思去了解妻兒的丈夫,她總情不自禁地與之爭執,即使彼此一直不快地生活多年也無法離婚;在和一群作家的討論中,她總表現執著,認為為求達到一種最真摯的感想而寫作才能寫出好的作品。

這個角色完全符合浪漫主義者的標準,是現代主義藝術家的典型代表,以焦慮作為生活的主題,周旋在這個桎梏里始終都難以捨棄那份沉澱已久的創作熱情,導致她自然地把這種消極的觀念作為一切的標準。

往往失衡的精神狀態源於過度的自戀與放任的想像。其實她只是需要發洩自己所受的壓迫與痛苦,可是不知不覺間她的生活里已經無法回到原位。精神分裂了一次又一次,卻已經無法清楚認識自己的嚴重困境。困境中的困境,她陷入了這個迷宮中的迷宮難以自拔,她手上曾經拾起過無數剪刀,可是始終無法剪破她最想擺脫的壓迫感,反而讓自己沉溺在壓迫的世界。這種壓迫由生活過渡到自身,她自己無法察覺異常所以即使陷入了病態掙扎都於事無補。

她這個人物絲毫沒有誇張化,生活上她的原形比比皆是,在他們臉上看到的都不會缺少焦慮緊張的神情。對於追求藝術享受的人來說進入瘋癲的狀態往往是再容易不過的,他們為求精神上的自由可以放棄正常的生活,沒有規律與管制。可是這樣卻是害多於利,精神得到自由的同時也是枯萎的時候。我了解那種沉醉在浪漫與意境上的浪漫氣氛的迷離與誘惑,可是有些東西總不能作為生活的唯一標準去看待,生活總需要繼續尋找可以滋養長久這兩個字眼的可靠物質。只是在浪漫與現實之間總是難以找到平衡的支點。

相反地,主角奧古斯丁(約瑟夫·克羅斯飾)卻幸運地走出了這個充滿瘋狂與壓抑的現實,他不像母親那麼迷戀於過去與自我的價值。他只是個不到十五歲的男孩,無論心志還是認識都無法讓他在這個時間去理解身邊的瘋狂事件,可是命運卻安排他必須面對這個匪夷所思的局面。

從母親開始接受治療開始,他漸漸了解到許多事情的複雜性,即使不時和自己的想法產生矛盾衝突卻沒有削減對一切的探奇心理。神經科醫生芬奇的古怪治療方式讓他有機會了解到這個醫生家庭成員性格的非同尋常:歇斯底裡的芬奇夫人為求在瘋狂與理智之間尋找平衡點而弄得疲憊不堪;只靠《聖經》辦事的大女兒霍普表面嚴肅正經而內心卻也有發洩的慾望;小女兒娜塔麗看似前衛叛逆實際上內心埋藏著不為人知的傷痕。

如果不是他的母親把他的撫養權給了芬奇醫生,他可能還找不到自己潛意識裡的渴望。電影裡有一個面對壓抑勞累的芬奇夫人的片段,他從容不迫地對她提出了「我想吃微波食物」的要求,剎那間他終於解脫了,他了解自己需要的是正常的生活。芬奇夫人那驚愕的神情也漸漸暗示著她的剪刀已然到達一種鋒利得可以剪破恐懼的程度。

在入住醫生家的日子裡,他也同樣接觸到關於性的範疇,只是那扭曲的愛慾與錯位的對象讓他也走進了困惑的世界。巧合地那個對象正是芬奇醫生的養子尼爾·布克曼,他同樣有著嚴重的心理障礙,面對無能為力為他治療的養父他總是不可自製地破口大罵,內心深處的無底洞時刻召喚著他要衝破充滿壓迫的現實。直到奧古斯丁在一次回家中發現母親的同性戀情後,他漸漸厭惡起同性的愛情,對尼爾的慾望瞬間消解,讓他重新審視自己是同志的事實。其實對於他這個沒有戀愛過的稚嫩孩子來說,沒有經歷過真正的戀愛他是無法了解自己真正的取向,他和尼爾這一段關係彷彿是一種試探,只是他的掙扎是十分微妙的,甚至連尼爾也不曾察覺他的猶豫。

從住進這個家開始,他和娜塔麗最為親密,但是直至了解她內心的痛處之後他才漸漸認識到為自己的苦悶找個出口的重要性。娜塔麗在十三歲那年愛上了一個四十一歲的男人,她為男人贊許她的美麗而把一切都付出卻換來了被拋棄的結果,不過是童年時無知的錯誤與傷痛。突然之間,奧古斯丁想起了母親的感受「我需要一個高天花板」。不僅母親需要,他,還有娜塔麗都渴望著。於是他們不顧一切地桶破那個廚房的天花,盡情地尖叫,宣洩內心無法癒合的痛楚。

在世界上沒有人不受傷,沒有人不需要去發洩,我們誰都要一個更高的天花板需要更廣闊的空間去呼吸。他找到了,他知道自己無法看著母親繼續沉迷在自己的世界而病下去,他寧願忍受母親的痛嚎也要把她送進精神治療院,儘管到最後她的母親還是逃脫不出自我製造的桎梏,容顏已經憔悴,心性依然不太穩定。他無力於現實,但是他無法不解救自己,於是他選擇離開,到紐約自力更生,儘管他沒有謀生的能力,可是人生里第一個謀生的技能他已經清楚地有了認識。

剪刀在我們手上,但是有人經歷一生也只回到原來的位置,剪不破命運的障礙反而弄得滿身傷痕;而懂得運用剪刀的人就算經歷千辛萬苦,都總能剪破身上的壓迫與苦痛,有時可能只需要一點放鬆與從容一切的障礙都不再那麼難以衝破。電影最後,芬奇夫人代替次女去送別奧古斯丁時,她想通透了自己往後的選擇。她從口袋裡拿出了一個盒子,把可以挽救房屋的資產都送給奧古斯丁去謀生,「我這輩子至少要明智地投資一次」。那麼淡然,那麼曠達。好像只需要一個簡單的動作,選擇就不再那麼困難。

可是我們何時才有勇氣找出那把在心底已然生鏽的剪刀,並且願意承受壓抑在內心裡難以解救自我的一切慾望與執著?總有人需要找到,總需要去面對束縛在自身的枷鎖,有人找到了,可是同樣地有人總是找不到。找到的人總是幸運的,他們在知道什麼叫做快樂之前,已經明了傷痛的滋味,而且很深深。

評論