電影訊息

電影評論更多影評

2014-01-25 12:16:40

當愛隔絕

【文中提及王書亞文章指的是《天堂沉默了半小時》P221《連公義也追不上我們》】

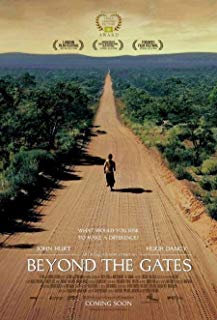

一個人,看了本來想在冬令營放映,卻又因為覺得營員狀態不對而放棄的的電影《獵犬》http://movie.douban.com/subject/1758439/。

之所以想選這部電影是因為經歷了《肖申克救贖》的奇蹟、蔚藍太平洋和陽光,當自由通過不懈努力可以贏得,當好人終得好報。我想告訴這些年輕人,對不起,如果意義來自於逃離苦難,那多少好人的逃離才算得上救贖的勝利?是數量還是比例?肖申克「唯一」的無辜者的逃離是100%所以是公義的勝利?那百分之多少又是公義的失敗呢?50%以下?30?10?還是1%。

多少生命的生存延續在夠得上一次歡呼與欣慰?

1994年4月6日開始的長達兩個三個多月發生在遙遠盧安達的種族大屠殺有太多可以用來拷問我們的問題。《盧安達大飯店》是這一題材中較多被關注的一部電影,一位胡圖族的酒店經理保護了1268名圖西族難民,在飯店外面是兇殺、強姦、折磨,發生在一個個相似的盧安達人之間。當災難結束,人們獲救,觀眾為自己見證了一場救贖而欣慰、歡呼、讚嘆。

然而在《獵犬》中,2500多個圖西族人在一個被聯合國維護部隊保護了數日的天主教學校中被一個一個一個地用彎刀砍死、折磨……只有區區幾個人僥倖逃過。我們要如何去相信這世上有公義,這世上有救贖?

我們爬過肖申克的糞管,告誡自己,只要有希望,自由一定會到來。但是……但是如果一切的希望、努力、禱告、預備最終換來的是相同的命運?最終生存的曙光在藍盔絕塵而去的背影中迎來屠戮的哨聲,那些希望、努力、禱告和預備難道不是對生命、信靠最大的嘲諷嗎?

雖然那已經知道結局,依然在期待點什麼,所謂期待或許就是希望歷史按照我的價值判斷行事吧。我期待的是,兩千五百名圖西族難民可以哪怕有十個人組織起來,搶奪維和部隊的槍枝彈藥。當聯合國、比利時、法軍都無法依靠的時候這些人為什麼不去拿起武器保護自己的生命和尊嚴?難道和比利時軍隊搶奪武器的最壞結果會比被外面窮凶極惡的胡圖民兵沾血鈍口的彎刀更可怕?

影片的關鍵人物之一:克里斯托神父,作為一個靈魂救援者的他,我們該如何看待。

王書亞引了克里斯托神父的話:「你常常問我上帝的愛在哪裡?我一生當中從未像現在這麼激烈感受到基督的愛,上帝就在這裡,與他們一道受難。如果我現在離開他們,我就從此與十字架的愛隔絕了。」

於是他留了下來,和這些待宰的羔羊一起面朝死亡……

王書亞說:「苦難如此徹底,叫人不敢妄想人的自我救援。苦難如此普遍,也是人不敢以受難的義人自詡。但這苦難卻孕育」出一種真正的指望。和救援了1268人的保羅(《盧安達飯店》)相比,克里斯托神父幾乎一個也沒有救出來,他只是選擇了與2500名圖西族人一起被屠殺,他是一位失敗的拯救者嗎?」。

我不知道。我原本以為自己知道,我原本以為,我可以讓這些中學生看完之後明白生存並非一定在風雨後見彩虹,如同從英國跑到盧安達支教的Joe問的:「一個人能承受多大的痛苦?如果你感受到足夠的痛苦,是不是所有事情就會結束了?」我本想說即使死亡必將來臨,即使我們無法爭取到生存的機會,正義依然是正義,真理依然是真理,道德的審判並不會因為人的死去或失敗而隱去不現。

然而我開始不確信起來。我不確信,當王書亞告誡我們不要用得救的人數衡量救贖的效果時,他反對的是一種對於生命意義的功利化衡量手段,但「如果我現在離開他們,我就從此與十字架的愛隔絕了。」是否也是另一種形式的功利,如果與子同袍的動機來自於擔心自己與另一個東西的隔絕——自我的受難本身成為了救援他人的主題,克里斯托神父是否依然無法倖免於以受難的義人自詡?——然而,我本該知道十字架的愛之外本沒有其他的愛。

或許我只是震撼於愛的名義下的這場屠殺。

對於胡圖族,他們擔心18%的圖西族一旦取得政權,80%的胡圖族人,男人女人孩子將再次陷入被奴役的命運。為了對於自己族人的愛,必須消滅那些可怕的圖西人。

對於整個西方,他們擔心的是因為一場遙遠的內戰而深陷其中,僅僅半年前,一名美國黑鷹遊騎兵的屍體被索馬利亞民兵在摩加迪沙的街頭拖行,伴隨著陣陣如《獵犬》中相似的載歌載舞的歡呼聲,通過電視媒體傳遍了這個星球。如通《獵犬》中當比利時維和部隊士兵被盧安達暴徒綁架並殺害之後,比利時軍官解釋的:這就是他們要的。在索馬利亞18個美國人死了,足以迫使美國撤軍。摩加迪沙之戰後,美國輿論一片譁然,一致抨擊美國政府出兵索馬利亞。同時,國際上的批評也不絕於耳:英國前首相愛德華·希思說,聯合國不應成為美國軍事行動的保護傘;埃及外長穆薩表示,目前在索馬利亞發生的一切,將會給索馬利亞民族和解進程增加新的障礙;法國國防部長萊奧塔爾指責美國的所作所為超出了「人道主義使命」的範圍,變成了「不能容忍的對抗」;德國報刊稱,美國正在索馬利亞進行「一場骯髒的戰爭」。於是世界上最強大的國家,帶著對於自己兒子、兄弟的愛,帶著對於非洲民族自絕、解放運動的愛,撤離了索馬利亞,那些骯髒殘忍的美國大兵終於不再能傷害這個年輕朝氣蓬勃非洲國家的獨立、自主之路了。

王書亞說:「十年後那個圖西族女學生,來到倫敦找到當年答應要留下來保護她的老師Joe。她問當時你為什麼離開我們?這位年輕的牧師露出憂傷和誠實的眼光,只答了一句:『『我很怕死』。」

這位教師,當年冒著生命的危險,進到最大努力去保護那些陌生的圖西人,直到最後不能在做什麼,才隨著維和部隊撤離,我們誠然沒有什麼可以指責他的。王書亞從他身上看到了我們與義的距離。只因這一句「憂傷誠實」的「我很怕死」。

然而,我或許有其他的答案。我從他的眼神裡讀出的是人性中更深的隱藏和迴避。比承認「我很怕死」更刺耳的是「我只是不想就這樣為了這些非洲人而死」。在這一層面上,你才能理解為什麼他冒著生命危險做的這一切,看著其他僑民撤離還不走,直到比利時軍隊撤離這一標誌著歐洲文明隱沒的時刻。當外僑還在的時候,當比利時維和軍隊還在的時候,這裡有一個叫做白人-歐洲文明的集體,那意味著高貴、尊嚴、冒險精神,當這一切終究不可避免地落幕,堅守失去了獲救的最後希望和高貴的集體基因,又沒有克里斯托那般終極造物的信望,Joe用什麼依靠這速朽的軀殼與靈魂?

就像聯合國維和部隊唯一一次要開槍是殺死學校門外啃食遍地圖西遇難者屍體的狗。或許這正是片名Shooting Dogs照應的地方(非有些人翻譯的片名《弒人如犬》所傳達的意圖)。這個世界的愛就是眼不見為淨,我們我們對於人所實施的屠殺視而不見,卻為野狗啃食死屍感到有礙觀瞻,需要除之後快。影片末尾,Marie跑步經過遍地屍體的畫面伴隨著美國政府新聞發言人對於「種族屠殺」一詞的咬文嚼字。顯得那樣叩問人心。

一個世界最強大的國家,為一個落後至極國家發生的顯而易見的屠殺進行著辯護。還有什麼比這更可笑、可悲的?然而這可笑與可悲的後面是眼不見為淨的「愛」,是真理與公義讓位於啟蒙運動後高舉生命的無限政治正確。一個在摩加迪沙戰鬥的美國士兵遠不及一個在摩加迪沙高喊非洲自由的少年來的維達咣容鄭雀。約瑟夫·麥卡錫遠不及馬丁·路德·金光輝英勇。雖然往往是前者事實上捍衛了後者的自由與存在。

當王書亞試圖指點我們頭頂應當仰望之物時,除了愛卻不剩下其他,他不屑於威廉·華萊士、厭惡列奧尼達,蔑視希臘模式的英雄,只給我們一條使徒般受難的道路,彷彿世間只剩下愛一種行為值得渴慕,彷彿聖經沒有說過「與管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」一般。如同當卓別林說天國在所有人中間時,不過是與納粹相似的另一種形式上的人性稱義。當18個美國士兵死在摩加迪沙,當四個比利時維和軍士在基加利被暴徒綁架並殺害,西方選擇的是撤退,是譴責自己對當地人的粗暴干涉,他們不要說做聖經中上帝的精兵了,就連古羅馬捍衛榮耀的勇氣都喪盡了。兩千年前西塞羅可以驕傲地呼告:「『我是羅馬公民!』這句神聖的話,即使在最僻遠之地也還是安全的護身憑證。」而今天這些歐洲文明的子孫選擇的是再一次地反省兇殘可怕的白人對善良淳樸非洲的荼毒。去抗爭、去戰鬥為什麼不是另一種可貴的愛呢?當西方擔心自己花錢丟命去為圖西族捍衛生命的時候難道不是真正地缺乏愛的表現嗎?

受難可以是偉大的,武力常常是不義的,但受難同樣可能淪為可悲,1963年西貢街頭僧侶們震驚世界的「安詳受難」實在震撼人心,卻不過到頭來支持了一個最終滅絕自己的惡魔上台。如果受難不一定是通向神的,為什麼武力就一定只能淪為不義?

當我們只有一味用愛去抵抗屠殺的時候,與那些仇視基督教的白左的區別真的大嗎?那些繪聲繪色把西方文明對非洲的荼毒盡情描繪的人,或許如同那位女發言人一樣選擇了迴避,他們迴避了:在西方文明來到非洲之前,這片大陸上種族之間的屠殺、姦污,從來就沒有中斷過。就像同樣「彪炳史冊」的自由鬥士曼德拉所在的祖魯人「他們至今奉行的「一夫多妻制」, 上帝並沒有賜予其一男多女之生育比例, 得以「多妻」乃是殺盡所征服的部落及族群中男性, 擄掠其妻女始得滿足, 也是它不過三百年就從一千人發展到千萬之秘訣。」

http://site.douban.com/213742/widget/notes/13791587/note/324693533/

而在盧安達我們同樣會發現一組有趣的數字,1994年大屠殺開始的時候,盧安達的人口比例是:胡圖80%,圖西12%,而占1%特瓦族,恰恰可能是最早居民的後裔。事實上整個啟蒙運動的結果就是對歐洲文明的貶低,強調歐洲文明帶給非洲的是災難與殖民,卻忘了恰恰是因為歐洲人到來才終止了無數個非洲部落被消滅殆盡。也恰恰是歐洲的只打野狗不管殺人的「謙卑」、「友善」、「理解」造成了整個二戰後非洲的苦難史。

當我們把不傷害別人、同甘共苦當成最大的「愛」的時候,我們忽略了最大的愛是有勇氣去告訴你愛的人他錯了,有勇氣去當這片土地出現不義的時候去鞭打他、糾正他,而不是辜負自己天賦的責任讓罪惡演變得更為巨大。

當愛被提到神聖的高度,無論其是否聯繫某種宗教,她是否都已經成為了新的拜物?如同盧安達的屠殺最終是被圖西族武裝的「愛國陣線」終結的一樣。紅色高棉的頭顱釘也最終終結於越共的入侵一樣。縱使他們並沒有克里斯托神父的受難與屬靈。

就像百年來最偉大與屬靈的美國總統隆納·雷根所言:There's no argument over the choice between peace and war, but there's only one guaranteed way you can have peace--and you can have it in the next second--surrender.

http://v.youku.com/v_show/id_XMzYxNTQ3ODk2.html

所以我不禁想起了同樣是傳教士,同樣在非洲面對非洲人之間內戰的影片《機關槍牧師》http://movie.douban.com/subject/4830500/,這部電影出現在我眼前是,13年元旦時在北京館幾位6館前小義工來幫忙時提出的觀影選項之一。可惜一直沒看。主人公與王書亞特別不喜歡的列奧尼達皆為同一個扮演者。世界真是如此之小。

然而我不禁又陷入惶恐:克里斯托終究沒有變成列奧尼達或者蘭博,或許這本就不該是他應有的角色,或許這本就不該是傳教士應有的角色。千百年來,基督教的教士始終無需自備武力保護自己。而僅用愛的力量與真理之權柄,或許這才是文明不滅之道,否則不過是另一個武林第一門派少林寺罷了。

舉報

評論