電影訊息

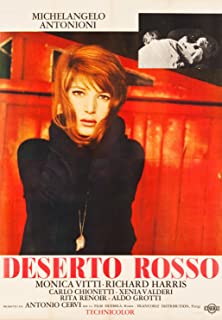

紅色沙漠--Red Desert

編劇: 米開朗基羅安東尼奧尼 托尼諾蓋拉

演員: 蒙妮卡維蒂 李察哈里斯 Carlo Chionetti 海妮瓦德利

红色沙漠/红色荒漠/TheRedDesert

導演: 米開朗基羅安東尼奧尼編劇: 米開朗基羅安東尼奧尼 托尼諾蓋拉

演員: 蒙妮卡維蒂 李察哈里斯 Carlo Chionetti 海妮瓦德利

電影評論更多影評

2014-01-28 12:12:48

頌詩之詩

我歌頌肉體:因為它是岩石

在我們的不肯定中肯定的島嶼。

——穆旦《我歌頌肉體》

(一)

以一首寫在七十年前的漢語詩,作為安東尼奧尼最傑出電影的註腳,或許算不上巧合。

上世紀六十至七十年代,政治立場一度「激進」、被標記為義大利電影界左翼代言人的米開朗基羅·安東尼奧尼,與我素來尊敬的中國詩人穆旦,二者都熱衷於以晦澀迷離、富有隱喻色彩的藝術形式,將二十世紀中產階級知識分子在一個工業化時代里經歷的隱秘精神病變,暴露在他人與自身的凝視下。「肉體」「岩石」和「島嶼」,無論出現在穆旦的筆下,抑或被放大在安東尼奧尼的鏡頭裡,所訴說的,無非是同一代人在日漸消逝的童年田園記憶面前,那試圖回眸凝望、卻又終究無路歸返的鄉愁。

藝術的本質,離不開對肉體與精神雙重生活的追憶、重構。真正稱得上神秘晦澀的,並非任何一種藝術形式,而是變幻無常的回憶本身。而當藝術作品追憶的主題在同一層面上相遇,詩歌與電影兩重媒介間的分界線,也就成了無限交匯的漸近線,正如安東尼奧尼1961年參加羅馬電影實驗中心的一次座談會時所說,希望電影能昇華為譬喻性更豐富的藝術語言,依靠內在情緒直覺而非智力邏輯敘事,從而在核心上更接近詩。

縱觀安東尼奧尼整個電影生涯,「以鏡頭譜寫詩歌韻腳」絕非僅限於一句激昂的美學口號,從1964年第一部彩色電影《紅色沙漠》開始,安東尼奧尼對視覺色彩獨特的感受力,對戲劇佈景與自然空間中各種色彩細節的建構能力,令他此後拍攝的多部彩色電影,尤其是七十年代兩部取景沙漠的《扎布里斯基角》《過客》,呈現出比早先的「疏離三部曲」等一系列黑白作品更飽滿的情緒、更立體的畫面感與詩意。如果說,伯格曼電影中深邃凝練、充滿張力的對白放在廣播裡聽,比在螢幕上觀看時,更能凸顯戲劇文本質樸的衝擊力,那麼,安東尼奧尼節奏緩慢的長鏡頭裡,一幕幕沉默冷峻的繽紛或晦暗,則註定只屬於觀看者的眼睛,屬於每一幀凝望與被凝望的迷惘瞬間。

(二)

「我無法長久凝望著海面,否則,我會對陸地上的一切事物失去興趣。」

《紅色沙漠》的故事背景,設置在義大利北部的古老河港城市拉韋納,離安東尼奧尼的家鄉費拉拉七十公里車程。上世紀二十年代,港口旁大片蓊鬱翠綠的松樹林,水面上烈日灼人的藍天,曾給來此參加網球比賽的安東尼奧尼留下了沉醉的童年記憶,這也是為何,影片最初被命名為《藍與綠》。

然而,開場第一個鏡頭,映入視線的,便是石油化工廠灰濛濛的水泥建築。漫天朦朧的乳白色霧霾令人視野一片模糊,頓時造成一種空間的疏離感,使觀眾開始疑惑,究竟是自己的眼睛模糊失焦,還是鏡頭本身被幪上了一層大霧。

隨著安東尼奧尼標誌式的一連串定格遠鏡頭,碼頭邊高聳的塔吊、排出一團團白色廢氣的貨輪、冒著滾滾黑煙的巨型煙囪,不斷向天空噴射著煤氣火球的高架火炬,漸次出現在色調沉鬱的畫面中。電流噪聲令人緊張不安的刺耳嗡鳴,與飄忽空靈的神秘女聲吟唱交織在一起,將河港的工業區,烘托出了末日般的奇異氛圍。

開場一分鐘,我逐漸明白,為何在安東尼奧尼最初的構想中,《紅色沙漠》只能是彩色的:這一次,這位熟稔在電影裡製造中產階級享樂氛圍的導演,終於下定決心,不再放任自己苦悶的主人公躲藏在充滿空虛歡笑的宴會舞廳裡、佯裝逍遙的遊艇船艙里、以及由品味不俗的文學書籍與藝術品裝飾的典雅書房裡,而是逼迫他們直面內心苦悶的源頭,返回到現代消費社會中催化一系列精神變革的初始地,即日夜高速運轉製造消費品的工廠現場。工業污染首先是視覺的污染,各種絢麗氾濫的色彩既滿足人的觀賞之欲,也誘人在光怪陸離中歇斯底里。從《奇遇》里失蹤在海島上的安娜,到《蝕》里塗黑皮膚跳非洲舞的維多利亞,安東尼奧尼鍾情的都會男女總是外表苦悶、內在輕浮而極端神經質的。簡潔的黑白二色,想來不足以闡釋這一神經症的病因。

當然,安娜也好,維多利亞也罷,安東尼奧尼此前的黑白影像中,陷入病態的女主角們姓甚名誰並不重要——她們只是被借來表達某種強烈個人情緒的符號。角色塑造方面的散漫隨意,與安東尼奧尼隨心所欲的意識流式拍攝手法有關,同時也暗示了導演與自己創作的人物之間距離過於緊密,從而難以擺脫自言自語的節奏,更客觀冷靜地掌控人物。

相比之下,《紅色沙漠》中女主人公茱莉安娜的出場,則顯得層次豐富、細節充盈:河濱的工廠大門外,雨後的路面骯髒泥濘,一群參加罷工的左翼工人身披雨衣,沉默地站在道路旁。遠景中,石油化工廠主年輕的妻子茱莉安娜領著兒子迎面走向人群,與貼有罷工運動標語的宣傳轎車相遇。罷工運動的領導者站在車頂上,手持喇叭朝工廠圍牆內的人們喊話煽動,黑壓壓的遊行人群面目模糊,從汽車旁魚貫而過。茱莉安娜麥黃色的頭髮,淺綠色的大衣,令她的形像在畫面中格外清晰,她臉上的表情憂鬱茫然,眼神裡隱現出一絲焦慮不安的情緒。顯然,與遊行中的人們擦肩而過,喚醒了茱莉安娜內心壓抑的反叛衝動。對於一個曾因精神空虛而試圖駕車自殺的富裕主婦來說,這種叛離自身階級的危險衝動,無異於一種象徵道德勇氣的自我救贖。

值得注意的是,茱莉安娜反叛的方式,並非融人群眾運動的洪流,成為行進入群的一份子,而是走上前去,神經質地從兜里掏出了一大把鈔票,從一個參與罷工的工人手裡,買下了他咬過的三明治,而後,獨自躲到無人的野地裡,狼吞虎嚥地吃著那份「工人的午餐」。

從工人們投向茱莉安娜的眼神看來,這個美麗憂鬱的女子如此唐突怪異的舉止,無疑是神秘而難以理解的。茱莉安娜內心也明白,自己永遠不可能真正與那群貧窮、絕望同時又充滿鬥志和希望的抗議者為伍,身體力行地參與「革命」。能夠與他們同吃一份食物,已經令她體驗到片刻的歸屬感,從而心滿意足。她為自身的軟弱無力感到羞恥,然而卻並不憤怒——她一方面鄙夷自己的軟弱,另一方面,又沉醉在這種軟弱帶來的夢幻中自娛自樂。現代上流女性的怯弱猶疑,素來是莫妮卡·維蒂擅長以眼神展現的心理狀態。當茱莉安娜一個人暢快地嘴嚼著三明治時,我們看到,她睜大眼睛凝望著的,是一片廣袤荒蕪的工業廢墟,雨後的泥水坑裡遍地散落著煤黑色的殘渣。畫面在深焦鏡頭中茱莉安娜的表情與空鏡頭的廢墟景觀之間切換,實現了人物心緒與宏觀外部環境的復調敘事,不但沒有使人物面貌被宏大的景觀吞沒,反而令茱莉安娜內心的空茫無依與周圍環境的狼藉破敗相呼應,令自然與人的心靈融合成一個混沌整體。

人心生於血肉之軀,當肉體寄居的外部自然環境發生衰退時,生命內在的異化病變,成為大時代背景下,一切敏感纖弱的心靈無從逃避的命運。對於妻子潛在的心理危機,茱莉安娜的丈夫烏戈並非無所察覺,但他習慣將茱莉安娜終日精神緊張的原因,歸結為一次意外車禍後腦震盪的後遺症。在噪雜的工廠廠房裡,烏戈與好友克拉多談起了那次車禍。當茱莉安娜的汽車失控地撞向大卡車時,他正遠在倫敦處理生意上的事務,認為沒有必要僅僅為了安撫妻子的情緒,而中斷工作飛回家中。對烏戈這類適應力極強的時勢英雄來說,環境的變動不但不是阻礙生存的因素,反而意味著奪取資源、順勢而上的大好時機。看到河港水面漂滿黑色油污、大量魚類因工業廢水排放而滅絕時,烏戈也會為自身居住環境受到無可挽回的毀滅而悲哀,但他也更現實地意識到,為了維持工廠的正常運轉,廢水與廢渣必需要找到一個出口排放,至於排放口設置在此處或別處,並無本質區別。只要整個世界性的工業體系還存在,僅僅為一個被污染的河港哀悼,除了自尋煩擾外,毫無意義。

這樣一個強健務實的丈夫,必然無法理解茱莉安娜日光下的不適與痛苦,正如他無法夢見,茱莉安娜每一夜夢中鋪天蓋地的紅色沙流。在那火焰顏色的無際沙漠裡,茱莉安娜的身體夜復一夜暈眩癱軟,雙腿越陷越深,彷彿腳下所踩踏的不再是大地,而是一片虛空。這種對沉溺和墜落的渴望,本質上是肉體虛弱無力的象徵。茱莉安娜的心理醫生告訴她,對抗這失重般的無力感,唯一的武器是「愛」,由其衍生出一連串老生常談的真理——「你必須重新學會愛,愛你的丈夫和孩子、工作和生活,甚至是你的狗。」

而當茱莉安娜半夜從噩夢中醒來,頭髮蓬亂,神經質地將溫度計插入腋下,疑神疑鬼地認定自己生病時,她丈夫所能給予的安慰,只是一遍遍機械的親吻與愛撫,這只能在無形中加重了茱莉安娜的自我懷疑。她無法給予丈夫熱情的回應,惟有徒勞地在他懷抱中掙扎,表情慌亂而焦灼。而即使漫步到沉睡的兒子床前,輕輕撫摸著兒子柔軟的頭髮,這母愛的片刻溫存,也不能在夜深入靜時令她重新尋回對自己的信心、對生命的熱情。當茱莉安娜轉身離開兒子的房間時,我們從一個全景的角度看到了她日夜置身的場所:現代主義裝潢風格的房間,室內線條尖銳簡潔,牆壁上掛滿立體主義繪畫,渲染精神恐慌的高分貝噪音無處不在,似乎暗示了茱莉安娜與時代格格不入的局面,首先始自她同自己的家人與住所之間貌合神離的關係。

如果舊有的生活秩序令肉體慾望熄滅,令靈魂成為黑暗中沉沒的孤島,那麼,來自海面上另一座孤島的光芒,是否能如仲夏之夜的閃電,將空虛疲憊的肉身重新照亮?

在這個問題面前,安東尼奧尼無疑是悲觀的。因此,當同樣悵然若失的克拉多穿過空曠無人的街道,在一間尚未粉刷的空房子裡找到茱莉安娜時,對她說出的第一句話是:

「我不願我們之間的關係,以謊言開始。」

(三)

你說:「我要去另一塊土地,我將去另一片大海。

另一座城市,比這更好的城市,將被發現。

——康斯坦丁·卡瓦菲斯《城市》

在安東尼奧尼的敘事裡,克拉多這個人物的出現,既是情節發展上的必然,也是思辨中重重悖論的化身。克拉多的存在,猶如一個矛盾的綜合體:一方面,他是烏戈那個實幹家世界的一員。作為一個工廠主的兒子與繼承人,克拉多每日要應付各類繁雜的工廠管理事務,同一群群舉止鄙俗、思想麻木渾噩的底層工人打交道。在他的生活中,工業社會的運行並非抽象的理論假設,而是瑣碎的切身體驗。因此,無論對工人運動還是社會主義,他並不抱有太多幻想;而另一方面,他又是現代工業世界裡一個漂泊無依的流浪者,因為內心難以克服的異鄉感,而在幾年內數度搬家。而即使從米蘭搬到了博洛尼亞,一種時刻想要逃離的情緒依舊緊緊攥住了他。作為一個心思細膩、性格溫柔內斂的男人,克拉多身上擁有夢想家的虔誠一面,因此,他才會被茱莉安娜無法抑制的痛苦所吸引,理解她精神世界裡正在發生的這場生死攸關的戰爭,因為他自己,既是這場戰爭的勝利者,又是受害者。

在河港邊一間荒廢的木屋裡,兩人目睹了一群犬儒的中產階級享樂者聚在一起,進行著瑣碎冗雜而又充滿性暗示的交談。窮極無聊的丈夫當著妻子的面調戲其他女人,一群人沉迷於研究彼此身體的細節,不時發出狂歡般的神經質大笑。妝容精緻的女人們情緒陰晴無常,上一秒還在與同伴嘻嘻哈哈地打趣,下一秒就立刻露出疑心重重的警惕眼神。每個人都毫無顧忌地把一切有關性的字眼掛在嘴邊,並沾沾自喜,以此為傲,彷彿只要這樣,便可衝破偽善的道德束縛,實現肉體對舊制度的革命,令人的尊嚴在本能的解放中復活。

但克拉多和茱莉安娜都明白,這種虛張聲勢的表演,除了證明中產階級生活的極度壓抑之外,毫無意義。正像小屋中唯一一位因談吐矜持而受到嘲笑的淑女所回應的那樣:」我寧願做,而不是一直談論它們。」為什麼不談呢?因為氾濫的語言會消解行動力,說得越多,越有淪為空談和意淫的危險。極易受言辭刺激,對他人的話語反應過度,而對自身肉體的存在卻缺乏感知——這正是文明賦予知識分子的神經官能症。諷刺的是,雖然所有人都在眉飛色舞地講述性笑話,但當茱莉安娜扭過臉,對丈夫提出做愛的要求時,烏戈只是微微一笑,以當著眾人面不方便的緣由,優雅地拒絕了她的慾求,彷彿方纔的一切,都不過是無足輕重的玩笑。

在這種經典的「安東尼奧尼式無聊場景」中,克拉多始終默不作聲地微笑著,與嬉鬧的人群保持一定距離,像個置身事外的審思者。當面對茱莉安娜「你支持左派還是右派」的提問,克拉多露出了困惑的表情,笑容里有玩世不恭的意味,而眼神又是肅穆憂鬱的,體現了他對這個問題的輕蔑與無能為力。對一個生活在現世利益關係而非形而上空想中的男人來說,真實的世界永遠比理念中的更加複雜,博愛與權利之間的悖論,遠超出言語所能粗暴定義的二元對立範疇。在需要真理支撐的信仰面前,唯一的答案卻是無處尋覓的。價值虛無如一柄雙刃劍,在帶來自由的同時,也給每一顆心靈帶來難以言喻的孤獨。這一點,無人比流亡在此岸與彼岸之間的克拉多體會得更深。

靈肉分裂的雙重生活,是經過理智權衡的妥協之策。它或許適合天性圓滑通融的克拉多,但未必適合感官更敏銳、神經更脆弱的茱莉安娜。河濱小屋的室內鏡頭,基本通過茱莉安娜的內心視角呈現,每一幕構圖,都像一幅色彩厚重的油畫:牆壁與地板的顏色,是濃稠的紅與晦暗的黃,透出岩石和泥土的沉鬱色澤,而小屋外被污染的湖面,反而閃耀著丙烯顏料似的透明光芒,湖中倒映出一棵棵張牙舞爪的枯樹、遠方地平線上一排排叢林似的煙囪,以及樹冠形狀的黑色蘑菇雲。當茱莉安娜倚在窗邊,將目光投向窗外大霧瀰漫的河港時,一艘巨大的貨輪霍然出現在她面前,整幅畫面,宛若破曉時分的一場夢境。

《紅色沙漠》的超凡之處,就在於它將一切沉積在黑暗中難以言表的思想衝突,通過濾鏡的強烈對比色效果傳遞出來,從而避免了用長篇大論的晦澀對話,破壞男女主人公相處時」無聲勝有聲「的沉寂氛圍,最大限度地延伸了色彩元素在保持敘事平衡上的作用——在《狂人皮埃羅》里,戈達爾曾進行過相似的嘗試,但戈達爾的晦澀,終究源於他的絮叨,而安東尼奧尼的晦澀,則更大程度要歸結於他的沉默。在安東尼奧尼這裡,畫面不再僅僅是表達思想的語言,畫面本身就是思想,是超越攝影機的永恆創造物,時間之外的時間。

所謂的內在寫實主義戲劇里,高潮並不誕生在人物一系列連貫的行為中,而爆發於人物內心思想與外在行為正面衝突那一瞬。因此,茱莉安娜才會含恨呢喃道:「我沒辦法一邊眺望大海,一邊又對陸地上的人和事保持著興趣。」靈魂的野心膨脹異常,想要飽覽心靈世界的壯麗景色,而肉體又偏偏怯懦而力不從心,無法在精神理想與世俗人倫之間維持必需的平衡,才會令靈與肉之間形成了尖銳的矛盾。癥狀具體表現在茱莉安娜身上,就是時刻潛伏的自我毀滅傾向。當駛入港口的貨輪升起了象徵瘟疫的信號旗時,茱莉安娜頓時感到極度的恐慌,催促著眾人逃離此處。而當大家集體走出了河邊小屋後,她又突然轉過身,失魂落魄地向那艘瘟疫船狂奔而去,幾乎駕車墜入水面。當茱莉安娜自殺未遂時,整個河港籠罩在一片神秘朦朧的大霧中,詩意的同時,又瀰漫著危機四伏的死亡氛圍。迷霧裡,方纔還聚在一起狂歡嬉鬧的好友們,面部表情頓時如雕塑般冰冷陌生。肅殺的霧氣象一道無形的牆,將人與人隔離開來,心靈到心靈的距離在猜忌中遙不可觸。這一幕,不由令人想起《尤利西斯的凝視》著名的片尾,海灘上那場軍隊對兒童的無聲殺戮,人性最冷酷而孤獨的一幕,同樣發生在湮沒了一切身影的大霧中。

(四)

你會發現沒有新的土地,你會發現沒有別的大海。

這城市將尾隨著你,你遊蕩的街道

將一仍其舊

……

你將到達的永遠是同一座城市,別指望還有他鄉。

沒有渡載你的船,沒有供你行走的道路,

你既已毀掉你的生活,在這小小的角落,

你便已經毀掉了它,在整個世界。

——康斯坦丁·卡瓦菲斯《城市》

觀看安東尼奧尼時,我不免面臨這樣一個問題:是否可以將他的作品,簡單概括為「映射現代人心靈困境」這一母題,從而引申出一系列涉及「古今之爭」的宏大思辨?

的確,若以亞里士多德或賀拉斯的戲劇理論為衡量尺度,安東尼奧尼的敘事形式是極度反傳統的:情節鬆散、缺乏外在邏輯關聯;人物動機模糊、道德觀與心理狀態不明晰;戲劇語言缺乏一致性,沉重冷峻的氛圍與荒誕輕浮的對白夾雜在一起;而氣氛低迷的降調式結尾更是缺乏淨化情感的效果,既不能令觀眾憐憫主人公的命運,亦喚不起多少感動或敬畏之情。茱莉安娜這類毫無英雄氣質的怯弱角色,即使精神不穩定,出現錯亂,也往往是暫時的、象徵性的,難以對外界秩序造成真正威脅,並且通常會自我痊癒,觀眾不必擔憂她們身上出現過於戲劇化的轉折。在波瀾不驚的庸常生活面前,一切內在創傷的展示,都顯得有些無關痛癢,容易被解讀為「小布爾喬亞階級自戀自憐的矯情表演。」

不過,這種「古典」與「現代」的定義,只是相對而言。相比歐里庇德斯創作《巴克哀》的年代,亞里士多德《詩學》中的劇場習俗也算得上「現代」了,而賀拉斯則更不必贅述。我們都知道,沒有哪一種思想能徹底逃逸出它所置身時代的精神力場。歌德詩劇中的希臘牧歌人物,其感傷氣質基本是十八世紀浪漫主義的;而莎士比亞歷史劇裡的政治幻滅感,則更多映照出文藝復興的晨暉,而非羅馬共和國的斜陽。解讀藝術作品時,單純侷限在厚古薄今的層面,未免過於狹隘。要說安東尼奧尼擅長表達的,或許是所有時代里,每一個藝術家不得不面對的,作用於回憶與現實之間的緊張關係。

無論在戰爭或和平年代裡,回憶中的故土,永遠只可凝望而不可抵達,因為回憶的本質,是對不存在之物的虛構,對業已消逝的時間的無盡想像。當藝術家處理他的素材時,他永遠站在兩重對立時空之間的深淵中,一邊是遙不可觸的夢幻往昔,而另一邊是無可辯駁的冷酷現實。在這場近乎絕望的自我撕扯中,安東尼奧尼沒有一頭潛入幻象的沙流,在回憶帶來的安全感里自欺欺人,也沒有選擇揮舞著時代的大旗狂歌猛進,像托馬斯·曼所批駁的那類藝術家那樣,「一味地讚賞無意識,頌揚本能……並使邪惡的本能迎來了再好不過的幸運時日。」【1】慶幸的是,對肉體之美與野蠻之惡的頌詩,終究屬於帕索里尼,而回鳴於這種頌詩的「詩中之詩」,則屬於安東尼奧尼。

在《紅色沙漠》後半部份,過往與現實的交替重奏愈加往復起伏。為了重獲母親的關注,茱莉安娜的兒子偽裝成下肢癱瘓的樣子,終日病臥在床。兒子的「怪病」擊潰了茱莉安娜,他身上的癥狀,迎合了她內心深處最幽暗的恐懼:那個雙腿綿軟無力、癱倒在地板上無法站立的孩子,多麼像是她自己的影子。為了安撫「患病」的兒子,也為了寬慰她自己,茱莉安娜坐在兒子的病床前,講述了自己神往已久的一個童話故事:在某處與世隔絕的海灘上,一個女孩自由歡暢地奔跑著,渾然忘我地潛入大海,終日與晶瑩的海浪、柔軟的沙礫、以及岸邊棕紅色的礁岩為伴。某個晴朗的日子裡,當她游到海中央時,海面上霎時出現了一艘神秘的白色帆船,彷彿從另一個世界駕臨。帆船離去後,一個空靈縹緲的高音響徹整個海灘。在茱莉安娜心中,那是岩石的頌歌,肉體的祭禱,亦是自然界的萬物之聲。當精神世界的風暴最終淪為一場空幻,茁壯堅實的肉身,理應成為生命最後的歸宿,然而,通過茱莉安娜河港邊對異國船員的自白,安東尼奧尼向我們闡明,這種抒情詩人式的理想只是幻覺。真實的大海,絕非田園牧歌式的溫柔慈憫,而恰恰如《舊約》中的耶和華那般陰沉狂暴、難以預測。一個情感麻木遲鈍、難以與他人溝通的病人,永遠無法乘船出海,重現奧德修斯英勇而漫長的歸鄉之旅。

結尾,茱莉安娜終於告別了那令她魂牽夢縈的河港,一個人走向克拉多的房間,二人實現了肉體上的結合,而靈魂的袒露,遠比肉身的坦誠更加致命。當茱莉安娜向克拉多坦白,自己不惜逾越世俗倫理,投身這段婚外戀情,不過是為了重新體驗生命的慾念之火,以便回歸原有的家庭生活,克拉多毫不眷戀地,選擇了抽身離去。

「更好的地方或許從不存在,這世上沒有烏托邦。」茱莉安娜一邊心不在焉地瀏覽著世界地圖,一邊自言自語。

「是啊。人走著走著,最後還要死在自己出發的地方。」克拉多最後的回答,既像是告別茱莉安娜,也像是在告別他自己。

至此,一場含蓄幽婉的柏拉圖之戀,終以肉慾與理想的雙重幻滅為結局。

影片最後一個鏡頭,一如《蝕》中的空闊街道那般意蘊深遠。茱莉安娜領著兒子走出了工廠大門,走在最初與遊行人群相遇的那條河濱路上。兒子伸手指向天際的煙囪,對母親提出了天真的質疑:「如果一隻小鳥試圖飛越那黃色的毒霧,它便會死去。」而茱莉安娜只是微微一笑,表情從容平靜地答道:「所以,它們再也不會從那上面飛過。」

註:

1. 托馬斯·曼.《多難而偉大的十九世紀》. 浙江大學出版社,2013

參考資料

Antonioni, Michelangelo. The Architecture of Vision Writings and Interviews on Cinema. University of 芝加哥 Press, 2008. 舉報

評論