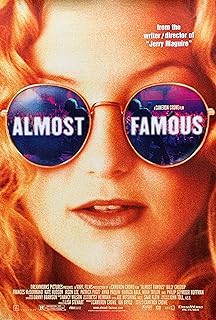

電影訊息

電影評論更多影評

2014-02-02 00:26:04

搖滾-樂迷-成名的代價

搖滾

我不是搖滾迷。三聖鄉時候的一個鄰居是迷幻搖滾樂隊的主唱(同時在大學裡教英美文學),和電影《幾近成名》裡的樂隊主唱一樣仿照耶穌的打扮,用音符鼓點汗水和吶喊帶領觀眾進入一個幻覺的世界。我雖然有時被他對音樂的熱忱感動,但始終沒有被他的音樂感動。我將原因歸於文化隔閡。

我的成長過程中沒有搖滾。高中很多人聽崔健,從小受正統教育的我本能地排斥那樣的躁動音樂。大約十年之後我才開始懂得《一無所有》中表達的年輕人的自傲和自我徬徨,青春已離我漸漸遠去。

電影中的男孩威廉當大學老師的媽媽把搖滾等同於大麻和濫交,但當威廉把姐姐留下的搖滾唱片放到唱盤上,點上蠟燭,聽到樂隊的鼓點和吉他撞擊心靈的聲音,乖孩子的青春開始點燃。

著名的樂評人對威廉說:你在搖滾時代的末期。,因為搖滾和產業結合帶來的繁榮毀掉了搖滾本身。小孩子似懂非懂。

六十年代的美國正是從保守走向開放的時代。機器的普遍使用和經濟發達造就孤獨的心靈,個性張揚需要代言人。搖滾因運而生,填補額了這一需求,從而開創了搖滾時代。

靜水主唱傑夫說:搖滾是用直覺對理性世界的對抗。搖滾就是告訴世界:我在那。也許幼稚,但是人生的必經階段。

樂迷佩妮說:孤獨的時候我就去唱片行,那裡(從音樂中)可以找到朋友。

如果賦予搖滾一種社會意義,他代表小人物對大人物的宣示,並不為青年人所獨有,也是所有未/非成功者的吶喊。

也許正是這樣的代言,搖滾樂才有了一大批擁躉者。當發現這世界並不美好,搖滾樂成了拯救心靈的一種良藥,幫助他們宣洩,讓他們找到同伴,發現自己並不孤單。

同時大資本看到了其中的商機,搖滾完成了最初的萌芽和形成,作為工業的搖滾登場。

樂評人說:如果搖滾不粗俗,就不是搖滾了,而是一個只販賣酷的工業。

職業化是造就明星的利器,職業化也是摧毀個性的良藥。威廉開始明白了導師的講法。

搖滾作為一種精神是不死的,可是搖滾樂作為一種商品,正如一件切格瓦拉的T恤。

樂迷:

靜水樂隊的人說:我們的音樂不是為了評論人,只為了歌迷,那些純粹愛著音樂,愛著樂隊的歌迷。

如果搖滾樂隊是太陽光芒萬丈,那樂迷就是月亮,始終用溫柔的母性關照著每一個搖滾歌者。電影中的骨肉皮佩妮被稱為上帝賜給搖滾樂的禮物,激發出歌者最好的音樂狀態,用無條件的愛記住樂隊的每一首歌曲(包括爛歌),共同譜寫一段或真或假的感情,造就某個催人淚下的名曲。樂迷為搖滾樂創作提供靈感,成了某種音樂理想的化身,也可以說是道具,成為現實中的情人。

樂迷的目的並不純粹。佩妮坦言和名人在一起的快感。樂迷和樂隊相互利用,這種關係維繫在精神層面對雙方都有利,走入現實則很危險。最後,佩妮被她即將出名的樂隊出賣,以50元的價格轉讓給其它樂隊,甚至沒有一個告別。

樂隊是靠不住的。

樂迷是成就樂隊傳奇不可或缺的一部份,而放棄樂迷也是樂隊成名代價的一部份。

成名的代價:

當靜水樂隊離開一直陪伴他們的大巴Doris乘上飛機的時候,電影鏡頭從孤伶伶的Doris的角度拍攝,象徵著留下的過去的自己。

成功的代價就是和昨天真實的自己告別。

當樂隊幾近成功的時候,他們開始和當初的理想背道而馳。新的經理人說的好,樂迷希望的不是真實,而是一種神聖感和神秘感。

羅素說:(最初做音樂的時候)他曾經能聽到這世界的各種聲音,而當樂隊逐漸成名,音樂成為維持生計的一種方式,最初的默契、單純的方式都漸漸遠去。責任和壓力加了進來,(世界的聲音)他再也聽不到了。

在一次演唱會的觸電事故後,用DORRIS衝破鐵門可能是他們做的最後一件瘋狂的事,之後他們就稱為專業人士了。

從T恤事件開始,成員內部的矛盾在爆發,羅素意識到樂隊危機的到來,甚至想以自殺來來結束這一切。

新的代理人出現了,用五分鐘理性的演講告訴他們要抓住稍遜即逝的成名機會,小男孩開始明白為什麼樂評人告訴他音樂工業已經戰勝了搖滾樂。

他們理性地選擇成名,放棄了被稱之為樂隊靈魂的DORIS。

他們最好玩的日子過去了,以後就是工作和生活,隱藏彼此的嫌棄,保持神秘,共同走向成功,販賣酷。

威廉母親說的沒錯:大麻加濫交造就了搖滾。搖滾就是參加的那場青春派對,大麻讓人達到平時不能企及的狀態,而濫交給人愛情的錯覺。再加上成名的夢想,這就是這個時代需要販賣的商品。

成名之前的傑夫說:搖滾拯救世界,而成名就是樂隊蛻變為為搖滾所嘲弄的對象的過程。搖滾,除了成為躁動青春的回想,什麼也沒有改變。

評論