2014-02-04 00:07:45

逆流而下,無處告別

************這篇影評可能有雷************

—————————— 中規中矩的練習作業 —————————

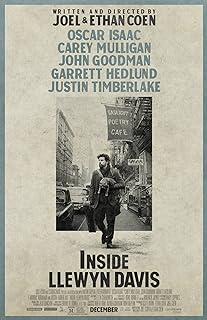

在毫無背景資料的情況下觀看這部電影,平靜而不失溫柔的青綠色調中,吉他特有的清朗緩緩升起,低沉男聲深情款款,低訴了完整的一首離殤。舞台上的歌手如魚得水,而當他走下灑滿燈光舞台,當他被無緣無故揍倒在陰暗的胡同里,一種不祥掠過心頭:這突如其來的暴力和莫名其妙的間離……沒錯,這是一部出自科恩兄弟之手的電影。

一個失敗者的故事,一如既往。他們開著「成功者都被好萊塢拍完了」的玩笑,但嚴肅說來,伊桑·科恩表示:「作為觀眾,看一部失敗者的電影比看貓王之類的成功者要有趣很多……人生走下去總是傷感,管這麼多幹什麼!」[ 科恩兄弟,關於失敗者的電影更有趣,東方早報,2014.1.22]說到底,所謂的成功只是一些人的定義,也許你並不屬於那些人。

做更好的Loser

如果把金錢成功作為幸福標竿,主人公勒維恩·戴維斯的生活是苦澀的,他像極了北漂流浪歌手一族,不僅交不起房租,甚至連租住的房子也沒有,借宿在各個熟悉或陌生朋友家的沙發上,境遇遠遠比不上那隻家貓。如果把事業成功作為成功標準,戴維斯更是步履維艱,只有咖啡館的少量聽眾買他的帳,遠途應聘的旅程和重回商船的退路一樣都不給他機會。民謠生涯於是沒有回頭路,兜兜轉轉再回到原點,一切都沒有改變,還唱著同樣的歌。

是什麼讓他如此失敗?先看看故事發生的背景,1961年正是美國民謠第二次復興浪潮,一個承前啟後卻倍感尷尬的時期。

第一次民謠浪潮大致從30、40年代到50年代。格林威治村是紐約的藝術家集聚區,30、40年代初在格林威治村表演的歌手與樂隊基本上都是左派。由於意識形態和全球政治局勢的原因,漸漸地左派受到排擠,這種情形到1950年麥卡錫主義盛行而達到巔峰,紅色恐怖在美國蔓延開來,左派歌手四散天涯。第二次民歌復興是以「金斯頓三重唱」為主流表演方式的。從「金斯頓三重唱」起,至鮑勃迪倫大紅大紫是故事的發生時間,主角正是身處其中,酸楚又窘迫。

幾重唱成為市場主流,偏在此時,戴維斯的搭檔麥剋死了,形單影隻不僅給他很重的心理負擔,也讓市場對他的拋棄成為必然;他對於傳統民謠的創新和演進是持保守態度的,伊桑·科恩如是說:「戴維斯和他的民謠歌手同伴們把他們的音樂看得很重。他們覺得自己在守護一種傳統,並與當時的反傳統潮流奮力抗爭。他們不想成名,也不想成為愜意的中產階級。」[ 科恩兄弟,關於失敗的電影更有趣,東方早報,2014.1.22]這些逆向大潮背道而馳的做法,也許是戴維斯失敗的主因。

電影中,故事開始不久我們便知道戴維斯的唱片被寄到了Gate of Horn(號角之門)。 號角之門在當時已是民歌演出的一線場所,很多對自己有信心的民謠歌手都會去那裡尋求出頭的機會,因此他們會寄唱片給格羅斯曼。那時的格羅斯曼,已經是民歌界的大腕,但他為人刻薄,商業頭腦發達但沒有憐憫之心,許多樂手被他無情的拒之門外。

時代不會像時間那樣仁慈,時代是勢力和功力的,它不原諒逆流而去的人。戴維斯不是個例,他的遭遇很具有代表性,告別音樂後他們將無處可去,因此他們根本無處告別、無法告別。逆流而上的美夢,被現實衝撞地粉身碎骨,毫無希望。順風車上那個無意義地背著詩歌的司機,那個肥胖衰老囉嗦自大的歌手,都是那個時代風浪里被淹沒的loser。然而我們的主角比這些loser更好,他心中還有無奈的愛,他還在堅持毫無利潤的歌唱,他知道和承認自己是個loser。這樣的一個失敗者,為何如此惹人憐愛?這大概因為,戴維斯身上混合著自信和自我厭惡。人們總是不厭其煩地告訴他:「你是個混蛋」,他從不反對。而科恩兄弟想要的,正是這樣一個善良的混蛋。喬爾說:「他是一個總說錯話的人,但是三秒之後他也總會反省:說這種話真是混帳!很多混蛋根本就沒有這種自知之明。」

反類型,走到黑

類型片的歷史幾乎和好萊塢一樣悠久,反其道而行的不在少數,但真的能夠把反類型片做的如此家喻戶曉甚至得到主流視線的肯定,科恩兄弟是數一數二的。《血迷宮》講述一出懸疑奇詭的荒誕派戲劇,《謀殺綠腳趾》闡述虛無主義,《老婦殺手》成為溫情諷刺的黑色喜劇經典形象,《巴頓·芬克》為魔幻現實主義構建了新的文本,《老無所依》挑戰主流的善惡論、價值觀,《閱後即焚》對大眾和體制的公開嘲諷……處處可感受到反類型電影的獨特性。

反類型電影在科恩兄弟手中獲得更強的生命力而大放異彩,視聽語言和藝術技巧也可謂是更上一層樓。反類型電影顧名思義是與類型電影如歌舞片、強盜片、愛情片、西部片等相反的,之所以能成為一種群像的「類型」,是因為它們都相同地提供了一個無法解決的社會矛盾的兩難框架,然後用各種變奏去演繹、強化此對立,並最終用一種想像方式去解決那個事實上根本無法解決的矛盾,或者像《撫養亞歷桑那》那樣給出一個模糊的結局。每一種反類型片都包含了對觀眾深層潛在慾望的挑逗,滿足與規誡,這一點效果是和類型電影一樣的。由於反類型電影以類型片為基礎,創作者可以不必從零開始,可以有更多自由空間發揮想像力。反類型之所以能夠被接受不僅僅是因為觀眾有求新求變的需要,也是因為維持類型片的戲劇衝突基礎──現實世界本身也在改變。確切地說,現實世界原本就不是像類型片中所展示的那樣單一。

反類型化敘事一個很重要的元素是將觀眾帶入規定情境中,從而有利於想像力的拓展。雖然《醉鄉民謠》算得上是科恩手中誕生的最溫柔的一部,但他們無意給藝術家或娛樂業鍍上浪漫主義色彩,影片所表現出的艱難中的掙扎、無處可去時的堅守,仍舊是沉沉的灰色基調,仍舊是科恩兄弟一脈相承的黑色幽默。影片並沒有一個緊湊的劇情,只是以落魄民謠歌手的生活困境為主線展開了一系列鬆散的情節。這樣的故事結構顯然是反好萊塢式的,麥基把它稱作「反情節」[ 羅伯特·麥基,故事——材質、結構、風格和櫻木劇作的原理,中國電影出版社,2001.8],即提供多個故事的「線索」,以強調荒謬、混亂、巧合和不一致的現實。反結構致力於雜糅所有的最瘋狂的事件,故事的動機通常是一個深刻的反結構的衝動。這種敘事手法在《醉鄉民謠》中是隨處可見的。比如他放走了朋友的貓而四處找尋為難不已,比如戴維斯忽然決定親自去往號角之門,比如他在途中遇見的頹廢歌手被警察帶走,比如他與好友在餐桌上無端的爭吵……這些零碎的點構成龐雜的一團,正如導演所說:「這部影片講的是所有的一切對他來說有多麼艱難。」

「不新鮮也不過時」,生活亦是

影片基本是客觀視角的呈現,以倒敘的方式侃侃而來。瀰漫整個電影的色調是青綠色打底,薑黃色點綴,青綠代表著冷峻的寒冬、民謠屆的蕭索,薑黃是戴維斯的奔波掙扎、是小而暖的友誼與溫情、是像貓一樣失而復得的生命力與勇氣。頑強走在潮流邊緣的循環往復里,最終時代還是慢慢消泯了戴維斯的存在——他被打倒在牆角沒有再站起來。隨著他倒下的還有那個時代,另一個新的時代就要到來:影片結尾,勒維恩走下舞台後,代替他是唱著《farewell》的鮑勃·迪倫,這個被稱為「美國民謠之父」的民謠精神領袖。

片頭勒維恩說:「不新鮮也不過時的,就是民謠。」生活中無數的故事就是這樣,不新鮮也不過時。

既然生活本如此,既然逆流未必上,既然青春留不住,既然無處可告別,那就沒必要頹廢了,至少你還有一句「我愛你」可以送給誰。