電影訊息

電影評論更多影評

2014-02-19 19:12:52

一場對人生「共謀」機制的悲鳴

(刊於《光影之痕》,電影工作坊2012,北京大學出版社)

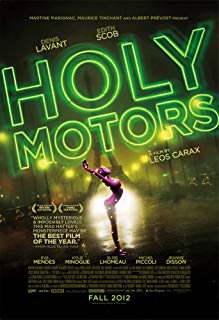

用英國著名的電影雜誌《視與聽》一篇報導的話來形容《神聖車行》:這毫無疑問是2012最具「爭議」性質的影片。儘管在五月的坎城電影節上,這部卡拉克斯的新作雖呼聲極高但卻以一票之差在「最佳導演」環節敗給了《光之後》(導演:卡洛斯·雷加達斯)鎩羽而歸,但它在世界各地掀起的謎一樣旋風卻遠遠超過了後者。看完此片的觀眾呈現兩極化的反應:愛者為其深厚的情感和怪誕極致的形式所深深折服;迷惑者如墜雲霧之中完全不知所云;而恨者則斥之為譁眾取寵徒見形式沒有內容的匠氣之作。卡拉克斯本人則把持著一貫對待自己影片的態度——拒絕解讀甚至拒絕評論。面對不厭其煩地要求他解釋劇情的採訪,卡拉克斯回答:「人們談論藝術,藝術家製作藝術,但是藝術家必須張嘴說話嗎?」

卡拉克斯的態度對觀眾構成了一次高傲的挑戰。在眾說紛紜的解釋版本中究竟哪些是過度闡釋,又有哪些實質靠近了卡拉克斯的本意?這究竟是一個精心構築的龐大寓言,還是如卡拉克斯所說:「看我的電影越費神,就越容易迷失其中?」 在這樣互相矛盾又變幻有趣的文本背景下,我們的意圖也許不在追尋精確解釋通篇作品謎底的文字答案,而意在梳理其中充滿隱喻和象徵意味的不同元素,以整合出幾個不同層次的對影片的理解。

卡拉克斯的「化羽蝶變」

像老一輩法國導演所具備的深厚文人背景和傳統一樣,卡拉克斯從詩歌中所汲取的靈感養分是他電影創作中的起點。年輕的他雖然曾經在巴黎七大上過電影課,並短暫地為《電影手冊》寫過評論文章,但卻從未真正涉足電影製作實踐。而他處女作《男孩遇見女孩》的獨特詩意情境本質上來源於法國電影中強大的文學傳統——其殘酷的青春幻影糅合乖張克制壓抑的最終表象與讓-谷克多的文學化超現實色彩,以及阿倫-雷乃充滿符號象徵的私人文學化表達都有著緊密的承上啟下聯繫。正是在這樣的基礎上,卡拉克斯創作了《壞血》,一部影像直覺與豐沛情感橫溢的螢幕印象派文學作品,將私人感受和激情以當時堪稱前衛的視覺化手段呈現,同時又緊緊依託著個人浪漫主義的文學情懷。現在看來,《壞血》依然是卡拉克斯電影生涯最燦爛的頂點。當年年僅25歲的他就已經把充滿純真理想主義的個人情感通過帶有悲劇性文學氛圍的情境和創新性電影手段(深受實驗電影影響的電影語言)烘托至巔峰。卡拉克斯自信地把這個核心幾乎原封不動地延續到了後作《新橋戀人》甚至是《寶拉X》里,似乎並沒有料到前者巨大的規模和承載的內容已經有了華而不實的空洞,而後者更是陷入了自我迷戀與欣賞的漩渦。這大概也是為什麼自1999年的《寶拉X》失利後,卡拉克斯便陷入了長達八年的沉默,幾乎從法國影壇上消失了。

在2007年的《Tokyo!》里,卡拉克斯終於再露崢嶸以一部驚世駭俗的短片《狂人梅德》亮相。除了被影片中人物的癲狂狀態以及摧毀性的反叛意識所震驚外,細心的觀眾還會發現卡拉克斯在意識形態上所產生的轉變:他由一個極端私人化在前四部影片中幾乎只關注內心情感世界的電影人,轉而開始刻畫個人與週遭環境之間的矛盾與對抗。這一點在《狂人梅德》里表現為極致的個體孤傲與群氓的誤解之間充滿戲謔的錯位互動。而影片的整體核心情緒也由悲劇詩意化背景下充滿情感的理想主義滑向具有嘲諷意味的灰色悲觀主義基調。這個轉換標誌著卡拉克斯在創作中的某種社會化傾向:他很有可能意識到對個體終極矛盾已經無法完全在個人表達範圍內完成,必須在確定個人之於世界的關係基礎上才能完整描述問題的所在。儘管他依然堅持著桀驁不馴狂放不羈的個性,但影片中的「梅德」已由先前單一的情感釋放者轉化為一個社會學意義範疇的反叛者。這個形象的繼承者——「奧斯卡先生」,《神聖車行》的主角也同樣是卡拉克斯在螢幕上的替代者,也開始迥異於他先前的另一個化身「阿萊克斯」(《男孩遇見女孩》《壞血》和《新橋戀人》的共同主角) ,成為一個在現有體制內懷著最深沉和高傲痛苦而「苟活」的悲劇性人物。人物情感上的扭曲、自省和短暫華麗釋放與鉗制他的體制構成了強烈反差。這無疑是卡拉克斯自身與週遭世界關係的一個原始隱喻,也是《神聖車行》得以成片的原創動機。

在這個意義上,卡拉克斯經過十三年的思索之後完成了自己的「化羽蝶變」之路:由展現一個悲劇性奔放絢麗情感釋放者的內心轉向一種面對無形社會壓力的情感反叛與控訴。對於普通觀眾來說,意識到他身上這個轉變的重要性,是理解《神聖車行》內在涵義的起點。

讀與解

無論對其的爭議如何,《神聖車行》無疑是2012這一年世界電影中結構最特殊,編碼系統最複雜,所承載的情感內容與意識形態層次最多重的影片。在進入對它幾個不同層次的分析歸納時,梳理一下影片十個不同片段所呈現的各種細節尤為必要。讓我們從影片的序幕開始,進行「所見」性描述與「提問」式質疑——也許並不是所有的涵義提問都會有明確的答案,但這樣的思維過程依然會幫助我們對它進行全面判斷。

1. 序幕

序幕開始於坐滿觀眾的電影院裡。影片標題跳出以後,卡拉克斯本人身著睡衣從床上爬起穿過房間推開一扇大門走入正在放映影片的影院。這裡的很多細節都被評論者認為充滿了隱喻和淵源:《視與聽》雜誌的評論文章確認卡拉克斯穿過房間走到一扇隱秘的門前側耳傾聽的段落來自於讓-谷克多的《詩人之血》——影片中的詩人穿過旅館房間走到門前通過鎖孔窺探,而這偷窺的動態情境恰與電影的觀影機制密切相連;而《電影手冊》與《視與聽》都引用了卡拉克斯自己的闡述而把房門以及牆壁上的森林壁畫與但丁《地獄》中的詩句「在生命旅途的中點,我發現自己身處幽暗的森林」相聯繫起來。

除了這些比較明晰的出處,另外一些細節則顯的更有意思和挑戰性:比如片首出現的黑白默片片段——赤裸的男子向地上摔砸物體(卡拉克斯的幾部前作都會在關鍵時刻使用電影早期誕生時期所拍攝的默片片段,其意在不斷把自己影片的獨特方法論與電影誕生時期螢幕對觀眾心理產生的神奇衝擊效應進行聯繫對比);又比如坐在黑暗中的觀眾雙目皆為緊閉;卡拉克斯用以打開影院大門的是連在他中指上的一枚巨大鐵鑰匙;而在影院中蹣跚而過的嬰兒和怪獸則顯的神秘異常。最吸引我的其實是電影從序幕的開場就精心設計的一次聲畫錯位:從卡拉克斯穿過房間,到窗戶外閃過的滑翔中降落的飛機,再到他通過走廊進入影院,背景所配合的聲響一直是海邊(很可能是碼頭)海浪輕撫,海鷗啼叫飛舞,外加幾聲長長的輪船汽笛聲,而觀眾在視覺中始終未曾見到一個與聲響配合的畫面。事實上,卡拉克斯在序幕中所穿過的幾個空間都絲毫與背景聲毫無關係!

無可置疑的是卡拉克斯意圖把夢境與電影的本質之間的聯繫呈現出來,但我們不禁會疑問:在這顯而意見甚至是老套的比喻之外,他究竟在一個什麼樣的語境當中呈現了這樣的聯繫?聲畫錯位的體驗給了我們理解這場序幕甚至是整個電影的入口:我們都知道聲音蒙太奇和影像蒙太奇在螢幕上所彰顯的力量——它們的組合可以產生出實體畫面與聲響自身所不具備的意義,更可以將觀眾的感官意識帶離現實而引入虛擬空間中構築的感覺情境。卡拉克斯在這場充滿抽象意味的亮相中似乎是以熟練的技巧而故意「濫用」了聲畫結合蒙太奇,後者成為這一場淺層迷醉的序幕漩渦般的基調,配合著其他當代電影中最常見的用於吸引觀眾的全方位手段——隱喻、長鏡、空間轉換甚至包含了那些3D電腦合成的形象——將影院中的觀眾磁石般吸入電影製作者預設的情境中去。當這些鴉雀無聲的觀眾(他們甚至是閉起眼睛心甘情願地喪失了辨識能力)毫無反抗地追隨電影情境而去的時候,是不是意味著電影就成功達到了俘虜大眾感官的目標?或者當電影本身也成為一個話語權威與受眾意識的媒介時,權威與受眾的和諧是不是也構成了一場無可挑剔的「共謀」表演(與片首所示範的電影誕生時期的默片片段對觀眾產生吸引的直觀內在機制形成了強烈的對應衝突)?當我們看到卡拉克斯出現在影院的二樓面無表情審視眼前這場電影與觀眾之間「和諧」的「共謀」時,他既不興奮也不投入,而是冷漠高傲地保持著沉默。一個帶有深層反諷意味的質疑語境籍此油然而生,我們預感將看到的既不會是一場寫滿崇高的讚美詩也不會是一次充滿鄉愁的動人追憶,而是一次冷峻視角下對我們所熟知事物和情感的叛逆性解構。

在辨清了其語境的內在肌理導向後,這場僅僅持續幾分鐘的序幕已經直指了《神聖車行》的核心內容與層次:它從個人(創造者)、電影(媒介)和載體(人生)三個層次出髮質疑與詰問此三者之間內相關聯在運作機制。後二者在序幕中有了明確的體現,而前者則即將構成引入這個質疑的主體——創造者。卡拉克斯再次把自己化身為演員丹尼-拉旺的劇中形象,成為一個情感性的引路人,引導我們進入他意圖構築的電影隱喻空間。

2.銀行家、行乞者與特效人

首先引起觀眾強烈興趣的,也是貫穿迥然不同前三幕的唯一道具是這輛帶有標識意義的加長卡迪拉克轎車。它不僅僅是「是製造當代寓言的夢幻機器,登上它丹尼-拉旺可以在他生命中的那些無數角色中轉換」,它更是「奧斯卡先生」唯一真正屬於自己的個性空間所在——走出這輛車,他只能惟妙惟肖地演繹虛幻的他者人生;只有踏入車上,他才在短暫的休息中恢復自己本來的面貌。但悲劇的是,恰如卡拉克斯所形容的,這樣寶貴的真實空間外表和功能上看起來卻只是「一具沒有盡頭的移動棺材」,把屬於真我的精神世界牢牢封閉在其內部。

影片第一幕中的銀行家形象來自於法國社會黨領袖史特勞斯-卡恩(後者因為在紐約旅館中發生的性醜聞而退出了2012年的法國總統競選):「他的肢體語言,西服革履的形象和做為一個高級銀行家謹慎隱秘的魅力」 是構築這個螢幕形象的源泉。同樣,第二幕中在巴黎橫跨塞納河的Pont au Change橋上行乞的老太太形象也來自於生活中的原型:卡拉克斯曾經在這座橋上觀察到幾個不同的女行乞者穿著同一套服裝出現,甚至曾經想把其中一個人的經歷拍成紀錄片。如果說前兩幕之間人物身份的巨大差異轉換點燃了觀眾的好奇心, 那麼第三幕的特技演員在「行動捕捉」工作室中眼花繚亂的肢體動作第一次深層傳達了一股角度刁鑽的反諷氣息:被誇張到極致的華麗動作和場景所帶來的並不僅僅是視覺和感官的觀賞滿足 ,更是一種深層的內心空虛。「奧斯卡先生」所表現出的強健靈巧體魄和他疲憊虛弱似乎是精力耗盡的內心(兩次力竭摔倒)之間的反差強烈傳達出了人物的內在矛盾,用卡拉克斯的話說:「這第三幕在我眼中有點像卓別林的《摩登時代》:具有特殊技巧的工人被困於零件和巨大的工業化機器之中。區別只是(本片中)沒有機器和發動機。丹尼-拉旺三號是在一個巨大的虛擬系統中獨自掙扎。」

《神聖車行》前三幕的總共持續時間只有十幾分鐘,可以推動劇情發展的有效對話也少之又少。但它依靠令人感到不可思議的設置——身份的不停轉換——為影片奠定了整體的基調:這是一部非常規敘事的影片,採取由內至外的情感矛盾方式來襯托荒誕語境中人物內心的冷峻、忍受、期待、痛苦和失望。在第三幕結束後丹尼-拉旺和司機塞琳娜關於森林的對話透露了前者想要逃離的潛在渴望,同時我們也忽然意識到這不停轉換身份的「精神分裂」狀態正是「奧斯卡先生」內心渴望擺脫但又無法棄之而去的生活常態。丹尼-拉旺婉轉低柔的語氣所表達的期許與第三幕結束時他參與其中的冷酷狂放而又奇情詭異的色情場面動作捕捉構成了鮮明對照,襯托出一種不可言說的人物內心悲劇狀態。而對這個人物內心矛盾狀態的不斷豐富和發展,並不斷激化其與週遭不同環境的衝突正是這個影片的核心表達方式所在。

3. 從狂人梅德到瀕死的叔父

從第四幕起《神聖車行》進入了一種嶄新的模式:它借用電影做為載體,以此出發而又返身審視電影的本體,對它的各種形式進行了一系列浮光掠影般的精彩切入。

狂人梅德 從《Tokyo!》中走出來在《神聖車行》里演繹了一段荒誕絕倫的「美女與野獸」式傳奇夢幻幽默諷刺劇;而緊接下來影片氣氛卻逆轉而下,「奧斯卡先生」搖身一變成為一位離群索居的父親與久未見面的小女兒上演一出令人心碎的情感交流獨幕劇;在激情蕩漾的教堂手風琴大合奏做為幕間曲迴蕩之後,觀眾們又看到了在巴黎唐人街的巨大貨櫃倉庫里進行的黑幫驚悚謀殺。「奧斯卡先生」藉助身份變換的這一系列跳躍式表演讓我們忽然意識到卡拉克斯在影片形式上所希冀達到的目標:熟知電影歷史與理論的他借用了不同類型片的外殼而為「奧斯卡先生」提供各異的表演平台以展現後者令常人無法想像的角色頻繁切換。而我們需要提問的是,這樣不同類型情感如此高密度的投入需要怎樣的能力才能完成,它真的對執行者本身毫無影響嗎?「奧斯卡先生」坐在卡迪拉克轎車裡冷若冰霜的外表後面,他對這樣的人生究竟是如何看待的?答案在他與其「老闆」(米歇爾-皮寇利飾演)對話中揭曉:「老闆」詢問他是什麼支撐他的工作的信念時,「奧斯卡先生」回答:為了姿態之美(自身的信仰),而「老闆」則提醒他:「美」只存在於觀眾的眼中(適應時代和消費者的要求似乎順理成章),奧斯卡則最後反問:如果觀眾們不再觀看了呢?(此處緊緊扣回影片開頭的影院中觀眾們緊閉雙眼的場景)。影片的核心主題在這場對話中被逐漸揭露出來:一個曾經是充滿信心、信仰與理想的藝術形式載體,在外在形式隨著週遭環境的變化而不斷演變的前提下,其核心也無可挽回的開始產生質變,而在這樣的載體之上為之奮鬥的人們,它們的價值是不是會隨著這樣的變化而灰飛煙滅?他們會不會演變成一具徒具空殼的行屍走肉?「奧斯卡先生」所表現出來的冷漠、懷疑、疲憊和內在痛苦都在這一幕充滿玄機的對話中找到了其隱喻涵義所在。

在一場短促突然爆發的幕間戲之後(這一場與第一幕銀行家段落緊密相連,同時又是上一場的順延,同樣是關於一個人被自己的替身殺死的驚悚情節), 繼之而來的是本片情感最豐沛的一場對手戲(根據亨利-詹姆斯的小說《貴婦人畫像》一章改編):一對互相深愛著帶有些許亂倫意味的叔父和侄女在前者臨終前的告別。丹尼-拉旺不但貢獻了本片最佳的一段表演,還完整體現了卡拉克斯的意圖:以這樣深沉而複雜的情感去反襯先前驚悚情節中的暗藏的嘲諷意味。這樣的反差也回應了上一段「老闆」與「奧斯卡」之間的交鋒對話:對於演員(表演事業全身心的奉獻者)來說,真正有價值的是一段激情四射感動觀眾的表演,還是以觀眾眼中的「美感」去規範審視自己一生的職業?在這一幕中,觀眾有如坐在監視器前的導演,目睹演員進入拍攝場地,培養情緒,投入表演,釋放激情,沉迷於其中不能自拔,到最後齣戲黯然退場——兩個在戲中戲中全情投入表演的演員最後甚至不知道對方的名字。他們飾演的角色成為連接他們之間關係的唯一紐帶。在這一幕的結尾,我們看到全力以赴投入他者情感生活的兩個表演者,其精神與肉體都經受了多麼大的消耗與痛苦。這也將影片的引入了更深層次的核心討論:一個人的真實自我情感是否可以永遠承受這樣為塑造他者精神軀殼而產生的消耗?為了完成演員的職責並帶給觀眾完美演出而不斷消耗的演員, 其自我精神主體是否能在這樣傳播媒介與觀眾之間看似完美的「共謀」夾縫中倖存下來?這些問題將我們引向了影片的結尾。

4.薩瑪麗坦的頂樓與兩個結尾

與凱利-米洛格 在廢棄的薩瑪麗坦商場不期而遇的這一場並不是 「奧斯卡先生」 的職業「約會」之一,他以一個旁觀者的身份近距離觀察另一個同行(也曾經是他的戀人),而這種觀察正如鏡面效應,將自身的困惑通過與另一個人的溝通而釋放出來。

薩瑪麗坦曾是巴黎最著名的豪華百貨商場,但隨著時過境遷而逐漸衰落最終停業而被廢置。在這樣一個充滿「輝煌不再」的隱喻空間裡,凱利-米洛格唱出針對自身的終極質疑:「我們是誰?」。這個疑問與「奧斯卡先生」內心極度的困惑不謀而合。在情感和體力雙重消耗地衝擊下,他在剎那間精神恍惚而混淆了戲與人生的界限——面對戲中凱利-米洛格扮演的空姐從薩瑪麗坦頂樓飛身墜落而亡的場景,他抑制不住內心的衝動掩面哭泣奔逃而去。而在駛向最後 「約會」的途中,車窗外出現的是法國著名的文化名人墓地「先賢祠」,其涵義不言自明:一代在職業生涯中精神價值失落的藝術家(演員)似乎只有先賢祠才是他們有尊嚴的歸宿。

在這樣精神疲憊幾近崩潰的狀態下,「奧斯卡先生」迎來了他這一天最後一個「約會」,他將回到他的「家」與「妻子」與「女兒」團聚。在悲愴的「我要再活一次,重溫那些輝煌時刻」的歌聲中,筋疲力竭的他不得不強裝笑顏再次進入角色——扮演黑猩猩的丈夫和父親——努力以自身的情緒為跳脫常理的劇情增添人的情感。一股針對通俗類型劇情片中「偽理想主義」的強烈悲劇嘲諷意味躍然而出——一位傑出的演員就以這樣一個令人哭笑不得的方式進入了一天中最後的「角色」。而更加令人心碎的是他的「他者」生活在這一夜都不會結束,唯一能讓他短暫返回自己的就是第二天早上來迎接他的那輛卡迪拉克轎車。

「他者」生活的結束並不是影片的結尾。在巨大車庫中,女司機塞琳娜戴上白色面具才走出卡迪拉克轎車返回自己的生活。這著名的面具確定來源於法國導演喬治-弗朗敘1960年的影片《沒有面孔的眼睛》,在那部影片中失去面孔的女兒的唯一標誌就是這蒼白的面具。而在《神聖車行》里它則寓意了人類剝去偽裝後的無盡空虛——離開了那具承載人自我個體特徵的豪華 「棺材」,所有人甚至是塞琳娜都被迫走入一場沒有盡頭的角色扮演中 。最終,那些承載演員們真實生活的「移動墓穴」(卡迪拉克轎車)以擬人諧謔的方式道出了影片的終極意義:人們不再需要「moteur」,也不再需要「action」!

這裡需要解釋的是,「moteur」和 「「action」不僅僅是兩個字面意義為「發動機/攝影機」和「動作」的法語單詞,它們更是兩句導演在拍攝時經常使用的的法語電影拍攝術語,意為「開機」和「(演員表演)開始」。而隨著電影技術的發展和拍攝方式的改變,攝影機越變越小(如「奧斯卡先生」與「老闆」的對話中所揭示),電腦特技使用的越來越頻繁,這兩句傳統術語的在拍攝時使用頻率也越來越少。人們用以區分電影虛擬和真實生活界限的標誌也越來越模糊, 一切似乎都在戲中,而一切又似乎時真實的生活。這是「奧斯卡先生」一天疲憊經歷的寫照,又何嘗不是我們每一個人在這變幻莫測的數字資本主義消費時代所要付出的精神代價。

直到此刻,影片的真正主題才躍然出現在螢幕上。

「悲鳴」的三個層次

讓-雷諾瓦曾經在六十年代中的一次訪談中這樣形容他和演員的關係:「我拍攝的不是演員的表演,而是他們的生活中的瞬間。」以指導演員的特殊方法而著稱的法國導演布魯諾-杜蒙在一次講座上則從另一個角度闡釋:「我們(電影拍攝者)是在以最殘酷的方式剝削演員的情感。」如果說前者還是在對斯坦尼斯拉夫斯基的演員表演理論體系做的客觀註解,那麼後者則完全是對其負面效應的揭示。從某種程度上看,《神聖車行》就是對杜蒙感慨的一次長篇詮釋——表演是偉大的技巧和藝術,又是對自身靈魂最深層的消耗性折磨。當我們看到丹尼-拉旺竭盡全力地以自身的情感和精神力量去賦予各種角色以鮮活的生命力時,我們也感到了他自己的精神力量在一絲絲衰退,他的真實情感逐漸走入了惰性的空白狀態。但每個演員都有榮耀和輝煌,有對事業奉獻而產生的榮譽感和自豪感,但前提是他們對自身和其所從事的事業保持著堅定的信仰。從「奧斯卡先生」和「老闆」車中的對話我們看到,因為技術的進步,電影製作方式的演進和觀眾口味的變化(觀眾的選擇趨向和演員的職業理想之間無法調和的衝突), 「奧斯卡先生」對事業失去了熱情,對逐漸改變本質的電影失去了信仰,而這才是他內心痛苦的真正原因:以情感付出和天賦創造為基礎的表演的意義不僅僅在於構成電影與觀眾之間順暢的「共謀」關係(輸出內容與接受內容)的一個環節,而更是他實現理想價值的手段。而當這個價值因為載體的質變而逐漸空殼化失去意義的時候,留給價值追求者的就是無盡的空虛、失落和痛苦。終於在這樣強烈的內心矛盾中,「奧斯卡先生」無力分清真實與虛幻的界限,在看到凱利-米羅格的劇中慘死後失去自我控制,絕望悲鳴著栽倒在卡迪拉克轎車中。

《神聖車行》並沒有僅僅停留在個體層面。事實上,當無數細節暗示「奧斯卡先生」即為卡拉克斯本人的化身時,丹尼-拉旺在影片中所展示的電影演員之於電影表演的矛盾關係便成為了卡拉克斯觀念中電影人之於電影世界的微觀寓言。值得注意的是,在《神聖車行》的十個片段里,卡拉克斯以精巧深刻刁鑽獨特的角度對當代電影流行類型進行了強烈嘲諷,在溫情、荒誕、謀殺、電腦特效和無因由的喜劇收場背後,是金錢、消費主義、物化技術手段和媚俗心態驅使下愈加表面化的電影,與電影誕生的初始對人類的感官、心靈、情感和精神所產生的衝擊和影響愈行愈遠,而演變成一種政治和商業雙軌控制下的權威傳播工具,依靠對大眾心理的掌控、麻醉和迎合取得成功並賺取豐厚的商業利潤,並帶給觀眾最「盲目」和淺層的娛樂與感官刺激。這一切在卡拉克斯的眼中成為不可理喻又無法抗拒的枷鎖法則。他於是創造了這個寓言化的奇異情境讓自己的化身「奧斯卡先生」在一天中穿梭於不同的電影情境中。一天即藝術家的一生,穿梭於其中的不同角色即藝術家被迫要投入去創造的作品。一切都似乎順利成章,一切都似乎組成了完美無可挑剔的流水線式生產,但這樣的施加者與受眾的「共謀」關係真的就沒有一點問題嗎?《神聖車行》即為我們具象呈現了這條流水線上的生產者——藝術家——所遭受的內心煎熬和外在冷酷世界的無情壓力。這不僅僅是一個演員的控訴,而是一個電影人和藝術家對電影這種糅合著藝術、商業和工業化特徵的特殊存在在現實生活中不斷「墮落 」的無奈悲鳴。

而當如果我們再次以「電影」為微觀寓言的藍本去放大透視人生的時候,人在社會化生活中被體制、制度與資本主義賴以生存的慾望叢林法則所鉗制、壓迫與折磨,在人生行進的道路當中被精神空殼化,與自己的初衷、熱誠和理想失之交臂的悲劇現實,不也正是《神聖車行》所著力刻畫的模式嗎?正是在這一點上,本片從三個基點(個人、媒介和社會人生)出發完成了它宏大構思中的悲劇性控訴。

《神聖車行》是當今世界影壇形式少有的電影。它依託著大量精心構築的符號化系統完成了一次對社會運行機制的主觀描述,但貫穿其中的卻是創作者本人深厚不能沉澱又無處釋放的強烈情感。它理性認知而又感性表達。某種程度上,這正是法國電影乃至法國文化引以為自豪的特徵:它永遠是感性浪漫主義與理性思辨主義最佳的交匯點。

評論