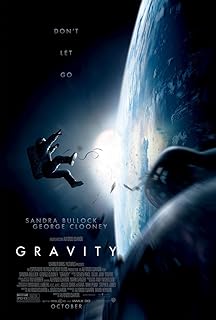

電影訊息

電影評論更多影評

2014-03-04 08:17:39

[影評]Gravity:重歸大地

有人說這部電影的主題是「重生」,我同意,但或許更恰當的說法是「重歸大地」——注意:是「大地」,而非「地球」。

為什麼計較這個用詞?原因很簡單:地球,同月球、基因等術語一樣,是技術的產物;而大地,借用某位哲人的話,是我們「詩意地棲居」的地方。技術與詩意的對立,不僅是西方思想的主線,在我看來,也是這部電影的主旨。

這裡我不想討論當今物理學的成果,但卻想談談「物理學」本身的來歷,談談它真正意義上的奠基人亞里士多德。記得小時候上物理課,得到的關於亞里士多德的印象就是——這人是個愚蠢,因為他大部份(如果不是全部的話)的見解都被後來人(比如伽利略或牛頓之類)給推翻了。最典型的例子就是:他認為「力是物體運動的原因」,但後來人糾正說:「力不是物體運動的原因」,因為即便在完全不受力的情況下,物體仍可作「勻速直線運動」。雖然我們當然誰都沒有見過這種運動,也沒有經歷過完全不受力的狀態,但這絲毫不妨礙我們理解並認同了後來者的發現,並且同時,輕易地將前者扔進了歷史的廢紙堆。

說起來,這是時代精神變遷的結果,不能苛責身處這一時代的人們,更不能苛責當時年幼的我。

直到後來,在思想家的引導和幫助下,我還原了亞里士多德時代的語境,這才發現,原來他這句話竟然包含這樣的含義:鄉愁是回家的原因。如此富於詩意的一句話,還真是想不到啊。

話說回來,事情怎麼會這樣呢?要說明這一點是困難的,這裡就舉個例子吧。海德格爾,那位說「詩意地棲居在大地上」的哲人,用「無家可歸」來描述當代人的生存情境。這顯然與常識相悖,因為我們大多數人都有家,也會回家,為何說「無家可歸」呢?或許用不著我解釋(因為我們對此慼慼於心),你就已經想到了,這個「家」當然不是在「物理」的意義上說的。然而你同時也知道,我們如今的世界,卻正是被這種「物理」構建出來的,在這個「物理」的眼界中,生命是出生(起點)到死亡(終點)的線段,回家是從一個空間座標(第一教學樓311教室)到另一個空間座標(3號樓502室)的位移,月亮變成了月球和一堆環形山,而不再是嬋娟或廣寒,地球,當然,也不再是大地了。

這是一個技術統治的時代,這種統治的標誌就是:技術的尺度與價值的尺度已合二為一(作為證據的就是,每當我們想說一個東西不對或不好時,說出口的往往是——這不科學)。這時我們彷彿早已忘記了,初民們那裡並沒有地球這種東西(他們中有人還認為地是方的),而技術的進步似乎並未讓我們感覺自身更幸福或更有價值。

說回到電影上來,幾乎所有太空題材的電影,都令人驚訝地對技術抱有反諷的姿態,從一本正經的《2001漫遊太空》到毫不正經的《銀河漫遊指南》都是如此。太空技術無疑是技術的極致(3D技術或許也是當今電影技術的極致),但在電影中,它似乎僅僅是一個陪襯或背景,一個提供給人類去表現他的生存意志、生命情感的環境預設。在這一點上,《Gravity》也不例外。

說這部電影的主題是「重生」的人,特別提示了幾個極具象徵意味的畫面,例如女主角進入太空艙時那宛若胎兒的姿勢。但我在這裡就不強調了,因為象徵作為隱喻是微妙的,一但強調就難免淪為概念或形式了。好萊塢的電影便有形式化的趨勢,例如在大的衝突(戰爭、災難)中加入小的衝突(家庭、愛情),再讓主角先破除小的羈絆,然後完成大的使命。《Gravity》也符合這個形式,不同的是做的更為徹底,當男主角問女主角「在地球上可有人等待著你」時,女主角的回答恰恰是「沒有」。這本是一個亮點,卻成為許多人覺得該劇劇情過於單薄的理由。包括尼采、馬克思在內的很多哲人都說過,技術終將夷平一切感性的內容,正如將「運動」從「回家」變為「位移」一樣。如果說宗教、倫理、政治等宏大主題在歷史上都曾作為我們的家園,那麼,在最終「無家可歸」的時代,還有什麼力量能讓我們重歸大地呢?

影片對這個問題的回答是:Gravity。我想,說到這裡,你不會再僅僅將這個詞當作一個物理的術語了吧。哲人說:所謂存在,就是懷著鄉愁尋找家園。技術如今發展到漫遊太空的程度,離開大地已然太遠了,但史詩《奧德賽》已經昭示了我們,鄉愁是一種「回歸的疾病」,換言之,也只有在離家越遠時,才越體會到家的存在和重要性,回家的願望也才越為強烈而深沉。技術或許終究是人類必經的道路,但它的目的絕非夷平或征服,而是回家,回到初生的大地。唯有腳踩大地,古希臘的英雄才能擁有力量,唯有回到家園,漂泊的我們才感到安心——在這個意義上,鄉愁才是詩意眼界中真正的「Gravity」。

評論