電影訊息

電影評論更多影評

2014-03-09 22:01:11

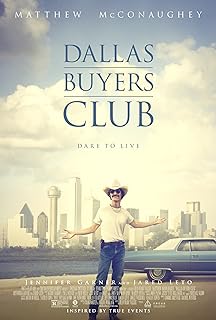

小金人與小金人背後

在今年奧斯卡提名名單中,《達拉斯買傢俱樂部(達拉斯 Buyers Club)》無疑是最為特殊的一部影片。作為一部講述愛滋病患者人權問題的電影,內容中涉及的性癮,恐同,毒品,異裝癖無一不是敏感話題。但這又是一部極為簡單節制的電影,與劇情的「重口味」相對,敘事結構與鏡頭運用都維持著一種冷靜而規整的清晰。

真探與搖滾與250美金

如果在奧斯卡頒獎禮前,非讓筆者挑一部刑偵劇賣安利給身邊的小夥伴,筆者可能會在《疑犯追蹤》與《真探》中猶豫七七四十九天。但在馬修•麥康利拿到影帝后,筆者一定會果斷選擇《真探》,因為「男主拿了小金人」和「諾蘭劇本『迷失』原班製作」這兩個籌碼中明顯前者更為簡短有力(少三個字)。馬修叔受到奧斯卡那群傳說中的學院派老頑固青睞絕對不只是因為他選擇了瘦成一道閃電,而美國騙局裡貝爾叔選擇了吃成啤酒肚。《真探》裡的馬修叔全身充盈著冷峻的文藝氣息,而在《達拉斯》中那個皮包骨頭,褲腰繫到肚臍的胡茬德州性癮大叔讓人完全無法與前者產生任何形式的聯想。全電影中幾乎沒有戲劇化情感爆發的飈戲機會,他眼神中卻無時無刻堆滿倔強的絕望和痞氣的自尊。當部落格上滿屏刷著「小李子不哭」的時候,被忽視的正牌影帝用戲骨的自信擊潰了所有質疑。

而如果在奧斯卡頒獎禮前,非讓筆者去完整聽一張美式搖滾樂隊的專輯,筆者一定會毫不猶豫的拒絕,並厚臉皮承認土氣的自己比較喜歡聽民謠和音樂劇。但是當傑拉德•萊托舉著小金人說「我代表你們站在世界的面前」,芭比娃娃一樣的夢幻星空藍眼睛,飄逸的金色長捲髮,以及白西裝修飾下的纖細腰肢,都讓人不得不跪倒在其西褲下大叫「女神」饒命。作為「不是因為扮女人才美,是因為美才扮女人」的代言人,萊托少爺雖然在《達拉斯》中扮演一個妖嬈的異裝癖,現實生活中卻是「30秒上火星(30 Seconds to Mars)」樂隊的主唱,吉他手,作詞作曲人,還有真•女神斯嘉麗詹森的前男友。對他的魅力值的最好的闡釋,便是筆者這樣一個最怕吵的土鱉也跑去聽完了他的所有專輯,並折服於他的嗓音,叛逆與激情。《達拉斯》中的萊托在濃厚的女妝之下,依然用其獨有的美麗將這個異裝癖演繹得自然而富有個性。為什麼得小金人?因為當一個全才sexy icon將搖滾的反叛與少數人的抗爭結合於光與影的藝術,老學究們大概也把持不住了,最終擊敗美國騙局中的捲毛布拉德利•浣熊•庫珀,成為可以將小金人放進廚房的人生贏家。

最終關於那個250美元化妝預算拿下最佳化妝小金人的傳說(有人推測大概200美元都用來給萊托少爺買了粉餅),大概是以最節省的方式證明了現實主義的動人。作為上世紀中期的電影理論家,Bazin就認為對現實的重現與記錄應該是電影非常重要的職責,因為沒有另一種藝術可以跟電影一樣還原生活的本來面貌。

闖蕩好萊塢的「獨立電影」

首映在電影節,找了20年投資商最終只湊到預算500萬美金,內容中充滿福柯式對邊緣社會的關注與探究,這些都使《達拉斯》成為一部非常典型的獨立電影。不同於很多獨立電影形式上對先鋒派藝術的追求——比如對手持攝影的執念,《達拉斯》的整體風格十分冷峻。即使有少數極為節制的角色視角鏡頭,以及將主角每次發病前感受到的耳鳴置於音軌中,這些都只是為了讓觀眾更好的理解劇情,而始終拒絕過份的煽情。決定不將這個故事拍成珍愛生命,反抗政府的心靈雞湯,正是此片最為值得稱讚的優點。在電影的「隱形剪輯」還在發展初期的時候,瓦爾特•本雅明認為電影有潛質使藝術脫離宗教神聖化的「光環」:他認為電影的剪輯以及以虛擬光影呈現的影像總會打斷觀眾對影片中人物的代入。不同於在戲劇中觀眾只會將自己想像為涉身舞台世界中的一員,而僅僅體會到情感的波動,電影能讓觀眾真正成為故事的旁觀者,從而可以去理解與分析故事,從其中獲得理性的思考,而並非一味的情感歷險。即使《達拉斯》的剪輯依然規矩地沿襲了傳統的剪輯方法,他一樣通過阻止觀眾產生過份的「移情」從而試圖使觀眾能以旁觀者的角度真正思考這個故事。曾經相似題材的《費城故事》都有戲劇衝突激烈的法庭戲與宗教意義濃厚的歌劇配樂,《達拉斯》只試圖清晰的展示故事的每一個細節,有節制的處理死亡的鏡頭,讓人最終只是敬佩,尊重,甚至理解到其行為背後的深意,而非只是感性的,或者可以說居高臨下的,同情與憐憫。

畢竟試圖打開國家機構意識形態的缺口,為邊緣人群爭取呼吸的公平總是比想像中更加艱難,也更需要理性的認識與思考。所幸,奧斯卡的老學究們普遍還是偏向左派,放棄《美國騙局》以一種自恃清高的奇怪方式為美國政客們洗地,他們最終傾心於《達拉斯》。

評論