電影訊息

電影評論更多影評

2014-03-12 00:01:14

真正的通俗,是永遠都不會過時的

刊於2013年12月號《看電影》

假如把張愛玲定位為一個通俗作家,夏志清先生準會頭一個跳出來表示反對,李歐梵、劉紹銘、王德威諸君難免會蹙眉抗議,而傅雷與柯靈想必會應之以緘默,氣勢如虹、手起刀落的左翼批評家們則少不了一番頷首稱是,因為張雖然相當現代,卻實在不夠革命。倒是張愛玲自己,身處批評的漩渦之外,坦言「我對通俗小說一直有一種難言的愛好,那些不用多加解釋的人物,他們的悲歡離合。如果說是太淺薄.不夠深入,那麼浮雕也一樣是藝術呀。但我覺得實在很難為......因此我是這樣的戀戀於這故事」。張愛玲的小說的確好讀,不諳世事的少女愛讀,屢經變故的怨女愛讀,誤入塵網的隱士愛讀,肅然謹慎的理工科博士愛讀,正襟危坐的學院派也愛讀,受眾面之廣,不免讓人疑心若世人皆為俗物,高雅又何處安身?加之祖師奶奶那綺麗詭變的意象,機鋒四出的對話,銳如針尖的色彩感,肆意調度卻不失章法的掌控力與對人倫世情入木三分的體味,無不映射出最純粹意義上的「文學性」,我們著實不忍將她的寫作視為才子佳人模式的濫觴。

我願意為張愛玲的「通俗」做一番新解,張之通俗,是通曉世俗、理解眾生,是同情的了解、徹骨的憐憫,這境界遠超詞典上對「通俗」的刻板定義:「指普通,普遍的,被大眾所廣泛接受的。適合群眾的水平和需要,容易被群眾理解和接受的。」在張最為世人稱道的《傾城之戀》中 ,她設景於滬港雙城,演繹了一段烽火傳奇,遺世獨立、旗袍貼身的舊時女子輾轉奔波於兩地,令她心旌搖曳的卻是玩世不恭的留洋闊少,兩人周旋於別離愁緒、愛恨嗔怨間,雖未肝腸寸斷,卻也情思千轉、目眩神迷。范柳原白流蘇言談間的你來我往、兵戟相交固然高潮迭起、風情萬種,卻不敵這「愛在戰火紛飛時」的極致浪漫。

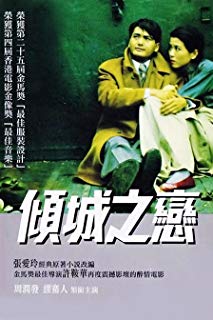

張愛玲在1943年完成了她這部兵荒馬亂中的情愛算計,四十年後,香港導演許鞍華籌拍《傾城之戀》,一年後,影片上畫,褒貶不一,有人直言這是許鞍華對張愛玲的一次「硬繹」,有人嘆惋「這是一次大膽而勇敢的失敗」,評論家舒琪在《張愛玲和許鞍華》一文中則試圖從政治隱喻的角度理解這部影片---「《傾城之戀》是《胡越的故事》和《投奔怒海》的延續,而更重要和更具意義的延續,卻可能是《傾城之戀》在40年後的今天,假藉著許鞍華的電影鋼筆得以在螢幕上復活,今是在另一個兵荒馬亂的時代的前夕」。許鞍華的用心盡力之作未獲滿堂彩,反在贊彈聲中湮沒於時代的浮華放浪。其實,張愛玲是一位與電影結緣頗深的小說家,她不僅是個影迷,還親自創作過諸如《太太萬歲》等叫好叫座影片的劇本,這種浸淫於大螢幕的經驗不可避免地對她的小說寫作產生了影響,正如李歐梵先生在《上海摩登:一種新都市文化在中國1930-1945》中所指出的,「張愛玲對電影的愛好潛入了她的小說,構成了她小說技巧的一個關鍵元素」。因此之故,將張愛玲的小說轉譯成電影語言其實是一次較易操作的藝術挪移,以我的觀感,許鞍華導演的實驗確在水準之上。電影中為數眾多原封不動照搬小說的對白,之於我,並未產生如某些論者所言的「搬上螢幕後顯得矯揉造作、甜膩發慌」的反感,相反,張精心構制的對話實在賞心悅目,莞爾之餘令人慨嘆連連,兩個聰明男女的欲說還休、情場繾綣真箇是把愛情的幽微隱曲表現得淋漓盡致。

《傾城之戀》另一個頗堪玩味之處則是原作者張愛玲與電影改編者許鞍華各自的文化身份,張在《到底是上海人》中嘗言:「我為上海人寫了一本香港傳奇,包括《沉香屑》、《一爐香》、《二爐香》、《茉莉香片》、《心經》、《琉璃瓦》、《封鎖》、《傾城之戀》七篇。寫它的時候,無時無刻不想到上海人,因為我是試著用上海人的觀點來看香港的。只有上海人能夠懂得我的文不達意的地方。我喜歡上海人,我希望上海人喜歡我的書。」顯然,《傾城之戀》是為上海人譜寫的一段愛戀驪歌,而這「海上---孤島」傳奇傳遞到許鞍華手裡,則被她鋪陳為殖民地上的知識人對自身歷史的一段追憶,誠如香港中文大學教授何杏楓所觀察到的那樣,「若把《傾城之戀》一片放在香港電影發展以致香港的社會脈絡加以考察,會發現原著小說和電影改編一個最關鍵的分別是:前者強調一種抽離的關照,後者則傾向於沉湎懷舊,而這種懷舊傾向的具體表現,便是重視背景和忽略心理描寫」。具體到電影中,許鞍華對英軍在淺水灣飯店的攻防調動確有些著墨過多,但換一個角度思考,張愛玲在小說中隱而未發的深層次意圖---描摹近代文明的不堪與瓦解正藉此得到了直觀的展露。

電影《傾城之戀》常為人詬病之處在於電影的選角,許鞍華在某次採訪中談到了對張愛玲小說人物的理解,「張愛玲筆下的主角,沒有一個不是受過西方文化薰陶、沾上西方氣息的。......這一點是張愛玲還沒有為人留意的特色,很具吸引力......那種中西文化混雜的人物,在三四十年代的香港只屬少數......」,可見,許鞍華對人物的設置自有其獨到的見識。青年周潤發的儒雅、俊逸與不羈中帶著的那點小壞,使他不啻成為范柳原的現實翻版,論者所及,不乏對周飾范柳原有些微詞的,但多將火力對準繆騫人扮演的白流蘇,當中陳耀成的惡評最具代表性---「繆騫人演的白流蘇慘不忍睹,她的表情一直介於惶恐與空白之間,雙手不知如何擺放」,筆者所見,另一個貶斥繆騫人演技的關鍵詞則是「木訥」。我並無翻案癖,卻實在想為繆騫人說幾句公道話。電影的序幕啟於崑曲《牡丹亭》「驚夢」這一出,我觀看的國語版《傾城之戀》似乎隱去了原唱,但不難想見坐在台下仰頭傾聽的小流蘇定會記住這哀情的訴說:「原來奼紫嫣紅開遍,似這般都付與斷井頹垣。良辰美景奈何天,賞心樂事誰家院? 朝飛暮卷,雲霞翠軒。雨絲風片,煙波畫船。錦屏人忒看的這韶光賤!」多年之後,白六小姐將從范柳原的口中聽到一段似乎是命定的回音:「這堵牆,不知為什麼使我想起地老天荒那一類的話。如果有一天,我們的文明整個的毀掉了,什麼都完了---燒完了,炸完了,坍完了,也許還剩下這堵牆。流蘇,如果我們那時侯在這堵牆根下遇見了......流蘇,也許你會對我有一點真心,也許我會對你有一點真心。」這互文性極強的戲劇場面隨之切換後,鏡頭對準了正在低首繡鞋的白流蘇,寄人籬下、常受四嫂冷眼相向、尖刻奚落的流蘇正在一針一針把人生的苦楚織進這纖小的物件里,而心思縝密、謀划得當的六小姐未嘗不在期待生活的曙光,繆騫人在此極富寓意的場景中的表演若稱不上傳神,也可說極其到位。另一處引人回味的細節散佈影片各處,范柳原不止一次用頗有些輕佻的語調引逗白流蘇:「你最喜歡低頭。」低頭是最常見的肢體動作,要藉此演發出能讓范這等多情公子心醉窒息的風情絕非易事,繆騫人倒在舉重若輕間用嘴角的那一抹暗笑勾勒出一個個活潑潑的上海麗人。

「香港的陷落成全了她,在這不可理喻的世界裡,誰知道什麼是因,什麼是果?誰知道呢,也許就因為要成全她,一個大都市傾覆了,成千上萬的人死去,成千上萬的人痛苦著,跟著是驚天動地的大改革……流蘇並不覺得她在歷史的地位有什麼微妙之點,她只是笑盈盈地站起來,將蚊煙香盤踢到桌子底下去。」這段作第三人稱處理的心理敘寫,也許是中國現代文學史上最偉大的結尾,它無法顛覆、取代的敏銳甚至使得許鞍華將其製為字幕以了解整部電影。「傳奇里傾國傾城的人大抵不是如此」---白流蘇的人生宛如一場如夢如幻的皮影戲,而《傾城之戀》,套用范柳原稱讚她的諛辭,「真正的通俗,是永遠都不會過時的」。 舉報

評論