電影訊息

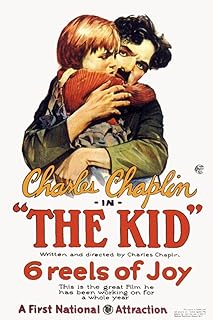

孤兒流浪記--The kid

編劇: 查理士卓別林

演員: 傑克庫根 查理士卓別林 Carl Miller (Ⅰ) 艾德娜普薇安絲

寻子遇仙记/孤儿流浪记/寻子遇仙记

![]() 8.2 / 135,532人

68分鐘 | 50分鐘 (1971 edit with new Chaplin score) | Germany:54分鐘 | 51分鐘 (DVD)

8.2 / 135,532人

68分鐘 | 50分鐘 (1971 edit with new Chaplin score) | Germany:54分鐘 | 51分鐘 (DVD)

編劇: 查理士卓別林

演員: 傑克庫根 查理士卓別林 Carl Miller (Ⅰ) 艾德娜普薇安絲

電影評論更多影評

2014-03-15 06:07:36

卓別林作品《尋子遇仙記》《摩登時代》觀后座談會紀要

卓別林作品《尋子遇仙記》《摩登時代》觀后座談會紀要

/范達明整理/

時 間:2014年2月15日(星期六)上午11:45—12:00

地 點:杭州南山路202號恆廬美術館底層講堂

(恆廬藝術影吧卓別林作品《尋子遇仙記》、《摩登時代》觀後現場)

與會者:(發言序)范達明、黃建平、龐健、俞柏文、何吉、金愛武、張曉萍、李洪士、孫鳳鳳(觀影者:陳琳芬、高月建、翁錫良、王月芳、陳楠、吳yf、姜希珍、余涵、李玉民、陳杏生、蔡玲等)

主持人:范達明

記 錄:孫鳳鳳

「畫面」與「字幕」在無聲片中的構成關係自有它的好處

范達明:春節長假讓我們的二月份活動放走了半個月。這個月的卓別林電影月,我們仍然準備了四部影片,今天兩部不太長的影片做連續放映,除了下週的第三部之外,再借了3月1日的一個週六來放映第四部影片。《尋子遇仙記》是卓別林第一部多本的無聲影片,《摩登時代》雖個別地方用了對話聲,而總體上也仍屬無聲影片。我們說它們無聲片,不是說完全沒有聲音,音樂伴奏的聲音還是存在的——卓別林本人還是他作品的電影音樂創作者呢。而片中人物之間的對話,儘量主要通過演員的表情、動作、舉止來讓我們觀眾間接地感覺出人物所說話語的大概意思(其實,欣賞到這點,也就可以了);在非有具體對話內容不可的時候,則通過插入專門的對白字幕鏡頭來傳達。換言之,它的字幕與我們今日電影中表現畫面內人物的對話聲音的字幕不同,它們不是同步疊印在螢幕畫面下方的,而是獨立的存在,是獨佔螢幕的,並且是與相應的畫面鏡頭呈先後出現的對列的構成關係;就時間上說,是依次出現而不同步的,但兩者恰恰又直接構成著對位關係。這種無聲片的字幕,是「畫面」與「字幕」這樣兩種鏡頭的蒙太奇組接與構成關係,實際上是用一種「平行蒙太奇」手法來處理的。它的好處是,看畫面時專心看畫面,看(而不是「聽」)對白(即「字幕」)時專心看(讀)對白,兩者在過程中都有一定片長的時間保證。不像我們現在看的原版有聲影片那樣,邊看畫面邊讀下端快速展現的對白字幕,往往會顧此失彼,甚至常常兩頭沒著落。就這點來說,無聲影片對於我們欣賞者來說,是真正愜意的、消遣性質的欣賞,觀眾不會因此產生審美疲勞。就這個意義上說,20世紀20年代末有聲片技術發明時,像愛森斯坦等默片大師當初都一致反對有聲電影對聲音的濫用,在一段時間裡還抵制有聲片的出現,也不是沒有道理的。

強化人物的形體表演,讓「看」的因素或「可看性」達到可能的最大程度

黃建平:卓別林的電影表現的人物多為流浪漢。在《尋子遇仙記》中,他成為一個玻璃匠。雖然日子過得貧困,但體現出一種精神。片中一些笑料,想像力豐富。

范達明:卓別林的這兩部影片,與其他無聲片一樣,同樣是儘量把人物關係中的對話因素排除,強化人物的形體表演,包括人物的面部表情、人物手部與足部的動作與舉止,以及身體的姿勢與動態等等。這樣,影片的「看」的因素或它的「可看性」也就達到其可能的最大程度,演員在有限電影時空裡的表演技能的發揮也達到其可能的最大程度。在《尋子遇仙記》中,幾乎每一個出場演員的表演都極其精彩。卓別林的表演自然不在話下,而那個叫柯根的演小孩的演員同樣演得活靈活現,甚至神乎其神,譬如在他被官方孤兒院的收容車裝進車廂後,他表演出那種號啕大哭的面容,那種雙手全力伸展以示求援的啞劇化動作,絕對是被喜劇大師卓別林精心調教過的,問題是這些都被小演員柯根既從內心出發又充分外化地表演了出來。我甚至覺得那個小孩的前身——他在襁褓里作為一名嬰兒演員所做的「表演」,也都是演得那麼到位、那麼生動與深刻。難怪人們都說卓別林的表演能讓人百看不厭,它充分顯示了卓別林電影藝術的無限生命力。

龐 健:《尋子遇仙記》反映出主人公的愛心,養育小孩的不易。《摩登時代》同樣揭示了社會底層人生活的不易。但在困難面前,他們仍然堅持著生活下去。以一種精神力量支撐與鼓舞著自己。

兩部片子反映出卓別林影片的喜劇才華,他的高度的想像力

俞柏文:卓別林的影片是我很想看的。主人公生活的艱難看了讓人同情。

何 吉:卓別林的影片令人深思,讓我聯想到在我們現在的改革開放時期同樣存在的一些需要解決的社會問題。現在要努力提高整個社會的生活水平,也應該加強我們的文化建設。

金愛武:兩部片子反映出卓別林影片的喜劇才華,他的高度的想像力;影片也反映出一種人的精神。人要生活得快樂,其實很簡單。

張曉萍:看了卓別林的影片,笑了以後能讓人記住,很有回味。

《摩登時代》顯示卓別林電影在主題的深化與開拓方面的新突破

范達明:與《尋子遇仙記》不同的是,《摩登時代》顯示出卓別林電影在主題的深化與開拓方面,以及在藝術創作巨大的思想力量方面具有的新突破。總體上說,影片是在站在社會下層的普通勞動者的立場上,對於所謂「摩登」新時代最先進的或現代化工業的大機器生產進行了無情的抨擊與諷刺——如果如此先進的生產力(如那個專業化分工的作業流水線)與摩登的玩意兒(如那個自動吃飯機等)反而導致人從身體到精神的遭受摧殘,那麼這種生產力內在自相矛盾以及生產力與生產關係的社會矛盾等等,它對於人的基本權利的剝奪與傷害,確實是無與倫比的,人們對它所謂的「先進性」與「摩登性」當然要打一個巨大的問號了!影片顯然從普通人的正義性立場上表達了對如此社會中顯得無所適從又無可奈何的小人物的一種無限同情與無比關切。這些描繪在客觀上對於社會當權者的鞭笞與諷刺是無比強烈的。主人公被現代生產勞動所作弄的悲慘命運本身就隱含著一種反抗與批判的力量。但是卓別林並沒有讓他的主人公扮演成一個工人階級中自覺的先進戰士的角色,無論他被視為街頭罷工運動的領袖,還是他在監獄中對劫獄分子的制伏等等,主人公的行為與行為動機很大程度上是由其人的善良天性與反抗本能使然,或者純粹是出於某種誤會的結果。就影片本身來看,卓別林對於當時美國的國家機器——警察、監獄等等的描寫倒並無醜化。在《尋子遇仙記》片中,在父子倆搭檔去砸人家的窗戶玻璃以便贏得做配玻璃生意機會的段落里,他們與警察之間的周旋,恰恰表現出警察是一種正義執法的形象——包括警察最後把玻璃匠引導到生母家中的行為等等;而他們自己倒表現出一種玩弄小聰明的小市民心態,並成為市井裡的確鑿無疑的違法亂紀者。在《摩登時代》里,監獄對待犯人並不見過份刻薄,監獄內紀律嚴明,嚴禁毒品;而且你若有立功表現則還給予相對優越的囚室待遇,顯得賞罰分明。

李洪士:我在聽大家的發言,學習一下,很有意義。

孫鳳鳳:我很喜歡卓別林的表演。兩部片子反映了美國底層人的生活,也反映出美國的創造力和科學性走在前面。

卓別林的被迫離開美國是好萊塢電影與卓別林電影的兩敗俱傷

范達明:卓別林最好的一部影片是《舞台生涯》,拍攝於上世紀50年代初,那正是處於美國麥卡錫主義右翼勢力抬頭、非美活動調查委員會猖獗的幾年裡。《舞台生涯》這部影片於1979年在我國國內影院正式公映(在美國是在此前7年的1972年才重新邀請卓別林訪美,並公映了此片,並於當年與次年份別榮獲奧斯卡終身成就獎與最佳原創配樂獎)。我當年看後很有感觸,還寫了很長一篇影評,與有關人士進行商榷。我在文章最後提到了卓別林人生的那個重大歷史轉折:「1952年年底,他為了到歐洲主持《舞台生涯》的首映典禮,從此就離開了美國。因為在他橫渡大西洋的旅途當中,美國政府已經宣佈了禁止他重返紐約。」《舞台生涯》這部影片在我們影吧也很早安排放獻映過——是在三年前,也是2月份,在那個「美國電影月」期間放映的(日期是2011年2月12日)。如果當時以胡佛為首的聯邦調查局(FBI)不是把卓別林當做共產黨分子加以監視與調查,如果卓別林50年代以後仍能在美國好萊塢繼續他的電影創作活動,他應該還給我們人類留下更多的傳世的佳作。所以,我覺得可以這樣說:卓別林的被迫離開美國,是好萊塢電影與卓別林電影的兩敗俱傷。這不能不是世界電影史上的一個悲劇。

2014.3.14整理

評論