電影訊息

電影評論更多影評

2014-03-21 03:12:52

從「父親三部曲」管窺李安作品的藝術特點

毫無疑問,李安是世界上最具盛名和最為成功的導演之一。如果將「世界」換成「華語圈」,或者連「之一」這個詞也可以去掉。

兩座奧斯卡最佳導演,一座最佳外語片,外加兩座威尼斯金獅和兩座柏林金熊,李安用六部不同的影片,砍瓜切菜般的收穫了他人一生都難以染指的七座沉甸甸的獎項。除開兩次提名未中的金棕櫚,他幾乎拿遍了這個星球上所有關於電影的最高獎項。唯一失之交臂的坎城,也被李安在去年以主競賽單元評委的身份君臨,用另一種方式完成了征服。

讓李安獲得世界性美譽的,是他貫通中西文化的領悟力和表達能力,更是包裹在西方商業表達之內的儒家底蘊。於表面波瀾不驚的冰面下,每每暗湧著情感的激流,在看似平凡的起承轉合中,無聲的力量,早已積聚成打動人心的吉光片羽。

總管李安導演生涯的十二部長片,我們可以大致將其分為三個階段。第一階段,就是92至94年間拍攝的《推手》、《喜宴》和《家庭男女》。這個時候,李安消費的,是自己留學美國的經歷與思考,雖然鏡頭語言稍顯稚嫩,但大師氣度已顯露無疑。這也是至今為止僅有的三部由李安自編自導的影片。

第二階段,從95年《理智與情感》,到03年的《綠巨人浩克》,李安打入好萊塢主流,嘗試以全英文模式拍攝真正的「美國電影」。儘管他嘗試了多種電影類型和表達方式,其中既有成功也有失敗之作,但他為影片帶來的另一種文化底蘊,仍然讓這些影片與同時代的商業製作有所區別。而期間拍攝的唯一一部中文影片《臥虎藏龍》,以一個武俠為包裝的故事,將李安對人生、對傳統文化的思考融入其中,不但為導演本人贏得了世界性聲譽,也使「武俠」電影重新煥發青春。值得一提的是,在這幾部影片中,李安先後與當時還並未大紅大紫的凱特溫斯萊特、休格蘭特和托比馬奎爾、章子怡等日後巨星合作,也從一方面體現了他選擇演員的目光和調教演員的功底。

第三階段,從05年的《斷背山》到12年的《少年派》。兩座奧斯卡小金人標誌著李安個人風格的完全成熟,各種風格、各種類型的電影在他的手中已經可以信手拈來,融會貫通。如果將李安比作畫龍成龍的神筆馬良尚有些誇張,那麼,至少他能夠以自己的人文底蘊,為每一部打著「李安製造」的電影,畫上華麗麗的點睛一筆,這應該是毋庸置疑的。

綜合分析李安的全部作品,實在是一個過於龐大的話題。今天,且讓我們將目光投到1994年之前,投到李安走過的最初的成名之路。

那就是「父親三部曲」。

1990年,台灣政府優秀劇作獎的評委們或許無法意識到,他們正在做著一件對華語電影功德無量的事情。那就是將某位名不見經傳的新人的兩份劇本納入到獲獎名單之中。這個名叫李安的旅美留學生時年36歲,在此之前已經有足足六年的時間賦閒在家,幾乎成為了純粹的家庭婦男。

對當時的李安而言,比起獲獎的榮譽,更為實際的,恐怕是40萬台幣的獎金,和親手將劇本變為底片的機會。

下面的事情,我們都耳熟能詳。一個偉大的故事,從這裡開始。

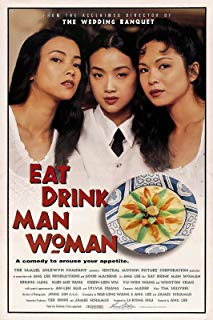

從《推手》,到《喜宴》,再到《飲食男女》。初出茅廬的李安,以「家庭」為背景,以「父親」為敘事對象,包裹著他對傳統文化的深刻理解,與十餘年旅美生涯所體悟的文化碰撞,如同《飲食男女》中的老朱一般,烹製出一道道可口誘人的大餐。

一、中西方文化的衝突。

三部曲中,兩種文化衝突所佔主題比重逐步下降。從《推手》中的貫穿全篇,到《喜宴》中遮掩在同性愛情之後,再到《飲食男女》中不再出現於表象之中。表面看來,李安似乎對這一話題漸漸失卻興趣。其實,如果仔細分析,我們會發現,其實在李安的「父親三部曲」中一以貫之的最大主題,仍然是在儒家文化與西方基督教文化之下形成的兩種價值觀世界觀之間的衝突與融合。只不過隨著時間的推移,導演的敘事技巧也愈發圓潤,從鋒芒畢露不吐不快,慢慢變為羚羊掛角不著痕跡了。

因為導演的生活經歷,所以在他進入形而上的思考領域之後,文化衝突必定是最先跳出來的話題。早在《推手》中,這種衝突被以最為直白的方式表達出來:退休後赴美投靠兒子的朱師傅,與主婦兼自由作家的洋媳婦,以各自文化代表的角色,參與了一場沒有硝煙的戰爭。反感自己私人領域被侵佔的洋媳婦瑪莎處處與公公格格不入,朱師傅衣食住行上濃郁的中國烙印,也被她嫌若敝屣。李安在自己處女作的開頭幾分鐘內,用反覆的對比蒙太奇和無對白的近乎默片的表演模式,用細微的生活習慣,展現出文化的龐大話題。大師氣質,已見一斑。

而家庭中的另外兩個成員,兒子曉生和第三代混血小男孩更像是兩種文化之間的緩衝地帶。曉生雖然生長於中國,卻更多成為西方文化的俘虜。在家裡,他說兩種語言,吃兩種食物,既略通書畫與太極,又過著純粹美國式的生活方式。在父親與妻子的衝突中,他逐漸倒向妻子一方。並不能因此怪責他更加看重愛人而非老父,究其根源,是他自己的文化屬性已然與父親截然不同,所以妻子所感受到的那種文化隔閡感,他自己也愈加感同身受。我們不妨大膽猜測,李安在朱曉生這個角色上,是否也投注了自己的身影?從小所受的傳統文化洗禮與十餘年的旅美生涯所產生的碰撞,他或許比任何人都了解得更多。

而在《喜宴》里,這種衝突更多的是通過兩場婚禮表現出來。在西方的傳統中,成婚的標誌是誓言的達成,而在東方,這一切卻需要一場洞房花燭的儀式。所以我們可以在許多電影中看到這樣的場景。同樣是私下的成親,西方的年輕男女會悄悄找一位證婚人,在他的見證下完成一生一世的承諾,而中國的男女,哪怕條件再為簡陋,也要搭起案台,置辦香燭,在三跪九叩中緣定終生。

所以,在市政廳的宣誓儀式上,雖然簡單,卻充滿宗教的神聖感,而在熱鬧的中式喜宴上,儘管明知是做戲,兩個人也要被當做嘲弄的對象,接受全場來賓雖然是善意,卻極度無厘頭的惡搞。父母的開心與新郎新娘的疲憊形成鮮明對比,也將兩代人之間的文化差異體現得淋漓盡致。

此外,高偉同與父母兩代人之間對於家庭和責任的理解,也從另一個側面表現了文化深層次的碰撞與交融。在父母的心目中,生兒育女,延續香火永遠是比自由意識更加重要的存在。不孝有三,無後為大的思想依然、或者說仍將長期存在於中國社會的各個階層。但在美國文化中成長起來的偉同、葳葳一代人,他們更注重的是自我追求、自我滿足。不是不要婚姻,而是不願讓生育後代成為凌駕於感情之上的目的。不是不負責任,而是對於責任,他們與父輩有著截然不同的理解。

在《飲食男女》之中,故事的舞台從紐約搬回了台北,文化的對壘也從敘事表層下潛至肌理之中。看似被淡化,其實卻不過是換了一種方式。老朱的大女兒家珍是虔誠的基督教徒;二女兒家倩無論學習經歷還是工作經歷,都更多的受到西方影響,這也成為她與父親每每不合的文化根源;三女兒家寧看似乖巧,卻擦槍走火未婚先孕,從某種角度來看,也更加符合西方性解放的思潮,而與中國傳統的倫理道德格格不入。

單親老父與三位女兒之間,雖然在價值觀和生活方式上都已漸生隔閡,卻依然試圖通過家庭聚餐的形式,維持「家」的存在。我們可以看到,這種「聚餐」,本來就是極端中國式的。圓桌、盛宴、熱氣騰騰,讓人垂涎欲滴的美食流水般布陳於上。而中國飲食作為傳統文化中的重要一環,在家族凝聚上起著無可替代的功能。雖然父親試圖彌閤家庭成員的努力最終以失敗告終,但他的做派,仍然是古典式的。

綜合來看,從李安早期的電影裡,我們似乎可以找到一絲對中國文化的命運的悲觀。從《推手》中父親的憤然出走,到《喜宴》中的無奈接受,再到《飲食男女》中的顛覆式愛情,作為中國文化象徵的父親,一步步推翻了自己的信仰,改變了自己的堅持。而作為西方文化代表的一方,無論是兒子、兒媳還是女兒,從某種程度上來說,是以勝利者的姿態接受和解的結局。或許在美多年,李安對於大洋彼岸的價值觀產生了更高的認同,也正是這種認同,造就了他電影中的中國文化悲觀論。

但無論如何,每一部電影都有一個和諧的結局。朱師傅獲得了兒子兒媳的尊敬,高師長默許了兒子的生活方式,而廚師老朱,也與他最疼愛卻又相處最彆扭的女兒家倩握手言和。李安希望通過鏡頭告訴我們,兩種文化最終將走向融合之路,正如這個越來越小的地球村。

全球一體化的風潮在經濟領域成熟之後,也許將更多的轉向文化領域。只不過,在很久很久以後,面對著越來越單一的文化選擇,對於文化受眾而言,是否真的是一件好事,就不是我們現在可以妄言的了。

二、家庭的崩壞與重組。

從某種意義上來說,李安鏡頭下家庭的解構,不過是東西方文化碰撞的另一種表象。就如同半個多世紀以前,小津安二郎作品中傳統日式家庭的崩壞,這似乎也成為了全世界後發展國家在普世價值化和西方化的過程中,繞不過去的一道坎。特別是在以家庭為單位構成了整個社會倫理結構的儒家文化地區。

很有意思的,是在三部曲中都有郎雄飾演的父親,每一次都會做出一些稍稍有些不那麼合乎傳統和略微出格的事情來。在《推手》中,朱師傅選擇離家出走;《喜宴》里,高師長承認了兒子的同性戀人;而在《飲食男女》里,老朱更是出人意料的談起了一場「父女戀」,將女兒的閨蜜變成了自己的第二任妻子。李安或許正是希望通過這樣的方式告訴我們,他心目中的父親,並非墨守成規和一成不變的。正如他自己的處世哲學,也有著中國傳統文人裡圓滑世故的一面。

家庭的崩壞,最明顯的莫過於《飲食男女》中,原本「聚合式」家庭的離析。在大女兒和三女兒先後離開後,老朱自己,也離開了這個昏暗的大宅,開始新的生活。這是對中國傳統式「大宅門」生活方式的徹底顛覆,也是現代社會更加細小的家庭單位如同細胞分裂般誕生的過程。古典倫理被新生方式取代,泥沙俱下間,舊的一切瓦礫無存。

這是一種社會達爾文意義上的進化,如滾滾洪流無可阻擋。只是沉溺於舊生活的人,總不免要扼腕嘆息。

除開這種表層可見的解構,另一種精神意義上的解構,則更加直指中國傳統文化的核心。那就是父權的崩壞。

在古代中國,天地君親師是絕對的存在。對應著君權在整個國家中的至高無上,一個家族中,父權也擁有者無法挑戰的權威。你很難向一個完全不了解中國古代的外國人說明,為什麼在古話「君要臣死,臣不得不死」之後,還要加上一句「父要子亡,子不得不亡」。而漢代大才子,高級官吏孔融,僅僅被安上一個「不孝」的罪名就可以問斬,也很難為現代人所理解。

而隨著皇權的終結和文花上的西風東漸,這種父權在中國人的生活中,也漸漸成為過去。甚至連父權所依託的倫理基礎——中國式孝道,也被很多人所遺棄。正如推手中,朱曉生對近乎崩潰的妻子承諾「老傢伙必須離開」,和老朱充滿心酸的留言「同艱苦容易,同富貴難,想不到竟應在你我父子身上」。且不說造成這種局面的文化衝突,兒子對待父親的態度與父親的落魄,讓整部電影充滿了悲劇的意味。

而《喜宴》中,李安從另一個層面探討了「孝」字的意義。偉同與高師長在內心深處,無疑是父慈子孝的。偉同為了二老的心願,願意違背心意的做戲,除了顧及父母的面子,也包含著他真正的孝心。但這種孝心的付出卻是以靈魂的束縛為代價的。一系列的連鎖反應後,真相被揭穿,戀人生隙,假戲真做,原本的一番美意,卻成為所有人一場噩夢的開始。

好在李安是善意的,除了無法改變原著結局的《色戒》,他的每一部作品,都有個溫暖的結局。所以三部曲中,被解構的家庭總會因為各種原因,收穫融合的契機。這就像某種被打破的平衡,在經過一番博弈後,重新回到了另一種平衡。兩種平衡間並不能完全劃上等號,因為其中包含著妥協、遷就,也包含著彌合、重生。老式知識分子家庭出身的李安,骨子裡終究是儒者式的。否極泰來,生生不息,於絕望中,希望油然而生。

三、李安的中國式哲學

在李安導演的華語電影中,功夫、麻將、旗袍等中國元素的出現,不但還原了時代背景,也成為人物塑造中不可或缺甚至是至關重要的一部份。在「父親三部曲」中,導演甚至為每一部作品設置了一樣貫穿始終的中國元素,如《推手》中的太極,《喜宴》裡的中式婚典,還有《飲食男女》中讓人垂涎欲滴的中國美食。

而在這些中國元素的背後深藏著的,正是李安對於中國文化的哲學思考。

《推手》中,太極高手朱師傅對兒子說:拳譜上說練精還氣,練氣還神,練神還虛。這練神還虛就難了。與精準表達、形象示人的西方哲學相比,這種晦澀難懂,和具有極大自由解讀性的所指正是中國式哲學最大的魅力所在。柏拉圖尚且需要留下十卷的《理想國》來闡述真理,而與他同時代的老子,只用區區5000言,就構建了一個龐大的哲學王國。而這種表達區別的結果就是,只要稍稍研究過哲學的人,都能清楚的說出柏拉圖的洞穴理論,而無論你付出多麼大的努力,也不可能將老子的哲理做出放之四海而皆準的解釋。

但這並不意味著中國哲學毫無脈絡可循。無論是天人合一、陰陽相生的道家至理,還是救世濟民、經天緯地的儒家入世思想倫理,千百年來,早已形成了一套未必與初創者本意相符的體系。

深諳中國文化的李安,即使在純英文作品裡,也悄無聲息的加入對古典哲學的思考。而在華語片中,這種思考更是有了巨大的發揮空間,

首先,整個「父親三部曲」的倫理基礎,就是中國傳統的「孝」道。如上文所言,父親的權威,幾乎可以視為整個中國傳統社會倫理體系的根本與基石。李安對這種權威的存在,從價值觀意義上是批判的,但在電影處理上卻依然是遵循中國哲學中的「和」原則,將父權帶來的保守、陳舊與後輩對自由、解放的追求,最終和諧為相互的諒解與包容。這與李安所採取的「他者」的觀察角度不無關係。跳脫出中西兩種文化之外來看待二者的客觀態度,和骨子裡受中國文化深層影響形成的「兼包並蓄」,影響了李安作品中的世界觀。

其次,是隱藏在文化符號之後的哲學能指。最為突出的表現,就是《推手》所代表的道家文化。太極功夫,源自陰陽太極圖,蘊藏著以柔克剛的中國智慧和破中有立、立中有破的原始辯證主義哲學。這也正符合「三部曲」中家族的崩壞與重建的主題。可以說,李安已經將抱殘守缺、陰陽調和的中國式思想,融入到敘事與節奏的掌控之中,構成了「李式」電影所特有的人文情思與哲學關懷。

所以,當朱曉生教妻子練習起了太極推手,不單只是表明妻子逐漸接受了公公所代表的的中國文化,也有了些夫妻之間調情的味道。我們可以從中悟出道家陰陽交融、此消彼長的意味。當高師長離開美國經過安檢時,高高抬起的雙手,恰似太極拳的起手式。而當廚師老朱歷經種種鬧劇,舊生活煙消雲散之後,不但恢復了夢寐以求的味覺,還重新孕育了一個全新的生命。這些容易被觀眾所忽視的所指,暗示著當故事的帷幕落下,一個新的故事又將開始。當我們領會到這一點,「太極圖」所表示的「生生不息」,也就呼之欲出了。

四、文藝與商業的和諧

隨著新作《少年派》全球4億多美元的入帳,李安導演生涯總票房已跨越12億美元大關。雖然無法與彼得傑克遜、麥可貝等人相比,但對於只有十二部作品,且前期多為低成本小製作的李安而言,這個數字已經足夠驚人。更何況,跟一眾擅長商業巨製的導演相比,李安的作品在藝術追求明顯大於票房野心的情形下,能夠交出如此漂亮的成績單,不能不稱之為奇蹟。

他在票房上的成功,在於沒有故作清高曲高和寡,而是用戲劇化的故事情節和商業化的表現手法,讓觀眾將沉重的思考放在在輕鬆的觀賞之後,而非讓人昏昏欲睡。

在藝術電影的領域裡,淡化敘事,特別是淡化戲劇衝突,是很有爭議卻被許多導演所推崇的手段。但李安卻是一個講訴故事和製造衝突的高手。

「父親三部曲」都有著戲劇化的故事結構。李安將起承轉合恰到好處的安排妥當,把深層次的文化衝突蘊含在表層的人物矛盾之後。

這種矛盾可以很好看。《推手》里,老朱與餐館老闆發生衝突,使出驚人太極絕技的橋段,一定讓很多人看得心頭狂爽。而《喜宴》中,葳葳既想討好曉生父母,又苦於廚藝為零,之好讓賽門做好美食,自己則在老人家面前裝裝樣子。這也是李安電影中不多的搞笑場面。《飲食男女》里父女四人一邊面和神離,一邊享用饕餮盛宴。各色菜品玲琅滿目,絕對讓人食指打動。

正是這些「爽點」、「笑點」,甚至「口水點」,才讓李安的作品與文藝悶片劃上間隔,成為亦莊亦諧的大眾精品。

而這種矛盾也可以很動人。老朱與陳太太雖然各自有意,卻不滿兒女為了將自己趕出而設計的撮合之局。一番折騰後,二老再次偶遇,陽光下相視一笑,一段夕陽故事才剛剛開始。高司令早已讀懂兒子與同性戀人賽門之間的關係,卻一直充聾作啞,只是在即將歸國之前,才悄悄告訴賽門真相,並用贈與紅包的方式,明面上酬謝賽門提供食宿,暗地裡承認了對方「兒媳」的身份。而大廚朱師傅則在最後找回了與女兒的親情,在女兒取代父親而親手操辦的盛宴上,尋回了失去多年的味覺。這些場景,不但寓意深遠,情感雋永,也讓銀屏下的觀眾心靈微顫,思緒萬千。

李安對整體節奏張弛有度的把握,也是影片好看的原因之一。與多數「悶片」一慢到底的節奏不同,李安十分注重敘事的抑揚頓挫。以《推手》為例,影片一開場,導演用一系列的單鏡頭和蒙太奇手法,刻畫公媳二人的性格衝突,營造出相對沉緩的氣氛,而在劇情高潮之前,媳婦生病住院前的情節,又大量使用近景別、大跳躍、快剪切的蒙太奇片段,讓觀眾隨著緊張節奏屏住呼吸。另外,「父親三部曲」經常有著劇情「反轉」的重大敘事轉折點,也使影片的可觀賞性大大增加。如《喜宴》中高師長向賽門的坦白,和《飲食男女》中老朱宣佈要與錦榮成家,都非常突然的改變了故事的發展方向,超出觀眾意料之外。

李安通過戲劇化的情節設置和商業化的表現手法,很好找到了藝術與商業的平衡,得到了東方和西方電影界的廣泛認同。不但如此,李安對於華語電影更大的意義在於,實現了中國電影的跨文化傳播重任。隨著李安在全世界的逐漸聲名鶴起,他鏡頭下的中國文化也越來越為人所熟知。難能可貴的是,他所作的這種傳播,並非將文化做簡單的地理遷徙,而是用西方觀眾所熟悉的電影語言和傳播方式,把中國文化「翻譯」為通俗易懂的簡易讀物,把深刻的思想意境融入看似並不復雜的敘事劇情之中,無論是看熱鬧的「外行」,還是看門道的「內行」,都能撫掌高贊,若有所思。

而這「深刻」與「簡單」之間的意境,也正是一位大師級的華語導演,能留下的最寶貴的文化遺產了。

評論