電影訊息

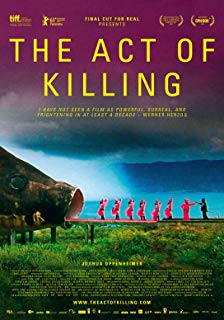

殺人一舉 The Act of Killing

演員: 安華剛果 Herman Koto Syamsul Arifin Ibrahim Sinik

杀戮演绎/杀戮行为/杀人一举(台)

![]() 8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

演員: 安華剛果 Herman Koto Syamsul Arifin Ibrahim Sinik

電影評論更多影評

2014-03-31 23:01:30

應該如何認識紀錄片,以及對影像本身的力量如何看待

這篇文章主要想針對九蒼老師對《殺戮演繹》的評價(http://www.douban.com/note/325288552/)討論一下紀錄片的製作者應不應該主動介入到事件之中並在一定程度上主導事件的發展這樣一個問題。

比爾·尼克爾斯將紀錄片劃分成詩意型(華特·魯特曼《柏林:城市的交響曲》、尤里斯·伊文思《雨》、羅恩·弗里克《天地玄黃》)、闡釋型(法蘭克·卡普拉《我們為何而戰》)、參與型(邁克·摩爾《華氏911》)、觀察型(梅索斯兄弟《灰色花園》)、反身型(尼克·布魯姆菲爾德《一個連環殺手的生與死》)和表述行為型(沃納·赫爾佐格《灰熊人》)。

這六種類型並非截然對立的。比如邁克·摩爾的《華氏911》既是製作者主動參與事件,也是通過影片闡釋自己政治立場。經常為了達到特定的效果,闡釋、詩學、觀察等各種模式會在同一個段落里同時使用,比如《殺戮演繹》里那段瀑布下的歌舞場面。

與大家對紀錄片的普遍性印象不同,這六種類型里只有觀察型是製作者保持中立的第三者立場的,而其他類型的紀錄片,都有製作者出於主觀目的而對影像的積極介入。即使在觀察型紀錄片裡,製作者對攝影機干預事件的克制也是很少的。比如作為美國「直接電影」運動的領頭人物,弗雷德里克·懷斯曼的紀錄片就以其絕對客觀的拍攝手法而為人所稱道。但如果看過他的紀錄片,比如《少年法庭》、《醫院》、《高中》,能感覺到他的批判性態度是很鮮明的。他雖然不像法蘭克·卡普拉的《我們為何而戰》那樣直接用剪輯和畫外音直接宣傳自己的觀點,也不像邁克·摩爾那樣直接介入事件與當事人進行辯論,但懷斯曼也絕非以一個第三人的立場去旁觀整個事件的發生。他是有傾向性和態度的,而且通過紀錄片,我們可以說,態度鮮明。

因此回到《殺戮演繹》,我並不認為導演介入事件的方式和重新結構影像素材的手段,突破了紀錄片的倫理底限。

因為攝影機的存在已經是一種對現實的介入。即使製作者以一種長期與被拍攝者一起生活的方式來讓他們習慣攝影機的存在乃至忘記攝影機的存在。這是一種紀錄片製作者編造出來的神話。事實就是攝影機不可能被忘記,當被拍攝者面對攝影機,他們就會自覺或不自覺地進行表演,並將自己塑造成某個自己想像中的「角色」。這種情況在梅索斯兄弟拍攝的《灰色花園》里體現得特別明顯(雖然這是一部美國直接電影的代表作),影片中那種懷舊的詩意,很大程度上是被攝者面對鏡頭刻意營造的。

從這個角度講,既然紀錄片的拍攝者無法阻止被攝者面對鏡頭時的表演慾望(這是人的本性,因為我們知道自己在被人窺視著,我們不可能旁若無人地依然做我們自己,而不是迎合鏡頭去扮演一個「角色」),那麼《殺戮演繹》反其道而行之的製作方式未必不是合理的:乾脆鼓勵他們在鏡頭前進行表演,也許恰恰在表演中,會流露出他們最真實的一面。

至於這種製作者過份介入事件發展的拍攝方式,會不會讓紀錄片淪為一種意識形態宣傳的工具,就像法蘭克·卡普拉的《我們為何而戰》?

我認為不會。因為我相信影像在本體論上具有的力量。這是我不認同符號論者、結構主義者或者認知論者的地方。當然,我相信影像可以用來表意,結構化的影像能夠傳遞出製作者的觀念並準確地傳達到觀眾那裡去。但我不認為這就是電影的全部。

過份地強調電影的樣式、範式、風格,會形成這樣一種霸權,好像電影是這樣一種東西:它將製作者的觀念和思想轉化成影像,以一種固定的樣式打包後轉送給觀眾,觀眾再以正確的方式讀解並獲取製作者的觀念和思想。它否定了觀眾對影像顛覆性解讀的可能性,並粗暴地將之稱為錯誤的解讀或者過度的闡釋。

就像派屈克·菲利普斯所提出的那樣,有時候一個明星的特寫,也可以超越敘事和結構的力量,讓我們完全忘記了影片的情節和內容的情況下,依然記得那個特寫所具有的美與震撼。這是影像本身的力量,這種力量源於影像背後實體的真實性,那是一個主體啊!你可以把它變成螢幕上的客體、可以把它變成一個窺淫的對象,但螢幕的框框永遠不能框死它,它是可以超越幕布的邊界,展現自己的魅力和力量的。

沃納·赫爾佐格的《灰熊人》是這方面的翹楚。電影的里影像是被二度結構的(或者說赫爾佐格對第一次結構進行了解構)。電影裡的影像素材本身是蒂莫西·特雷德韋爾拍攝的,他拍攝的目的是為了自我神話(他一樣刻意地在鏡頭前進行表演)。但赫爾佐格對這些影像進行了重新剪輯並加入了自己的畫外音,從而讓這些原始的影像產生了一種嘲諷的味道。

這一方面說明了影像的確是可以被結構並可以傳達製作者的觀念的。但另一方面,我卻更傾向於認為,製作者是永遠無法徹底控制影像的。特雷德韋爾出於自我神話目的而拍下的影像,也可以變成諷刺他的影像。正如萊尼·里芬斯塔爾用於宣傳納粹精神的《奧林匹亞》裡的影像,也可以成為揭露納粹非人化的證據。

在《殺戮演繹》里,岡戈與科托當然是兩個劊子手。但當他們對著鏡頭侃侃而談時,即使導演的主觀目的是在進行反諷,可誰又能否認他們所展現出的那種魅力的迷人性呢?誰能不對他們印象深刻呢?

我相信影像永遠不會那麼順導演心意地原原本本地傳達著導演的想法。影像所具有的自我生命力和主體性,會讓它們超越電影的敘事、結構乃至文本,在不同的語境裡得到各種不同的闡釋和認識。而紀錄片最重要的,不就是記錄下這些最豐富最有生命力的影像本身,而在這些影像面前,導演自我的主觀意志,又算得了什麼呢?

評論