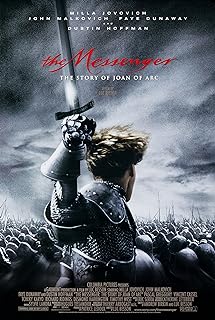

電影訊息

電影評論更多影評

2014-04-18 09:31:58

《聖女貞德》的宗教學解讀

對天主教和宗教學不了解的人可能看不出來影片中一些宗教意味的暗示(其實也不算暗示啦,如果是學過些宗教學或者信基督的人應該一眼可以看出來的),所以我特此來解讀下此片中的宗教相關的表達。

倒著說吧,先說貞德的死。看貞德之死要先了解上帝之死,尼采所說的「上帝之死」不意味著上帝實際上是不存在的,而是說上帝被「我們」殺死了。「我們」和福音書中把耶穌綁上十字架並侮辱他給他定罪的猶太和羅馬士兵沒有區別,「我們」都是魔鬼,或者說被魔鬼引誘了(這點之後再解釋)。耶穌的死是整個基督教教義完成的關鍵步驟,耶穌以自己的死亡為祭向魔鬼贖回了人類(人類是帶有原罪的,所以必死,死後即歸魔鬼了,而耶穌沒有原罪,本是不死的。不死者死了,所以司死亡的魔鬼犯了罪,必需要補償,這個補償即是釋放人類)。我們應該都了解,基督徒對上帝的信往往都是通過「模仿基督」表達的,所以貞德的死(和上帝一樣被綁在十字架上被「眾人」處死)既可以理解為貞德通過對基督的「極致模仿」獲得了靈魂最終的救贖,也可以理解為貞德在此時即上帝的化身(導演通過貞德表現上帝),貞德的死便是又一次重現上帝的死(歷史總是驚人的相似,基本上基督教所有的先知、使徒,甚至著名的信徒都是先被眾人不相信、不理解地處死,之後再被封聖的):耶穌不被自己的子民(承其恩者)相信(他是猶太的王,是上帝之子),被自己的子民綁到十字架上處死,但就在死的那一剎,其實眾人已經承認了耶穌是上帝之子,是猶太人的王(過程請看《馬太福音》中的描述),耶穌受難的那一刻其實也是耶穌加冕猶太王的時刻。貞德也是如此,受難的時刻正是她靈魂真正得救的時刻,她在那時實實在在地感受到了上帝的「義」,因為她已經通過對耶穌「死」的模仿融入了上帝的身體之中,和耶穌一同成為魔鬼的祭品,也拯救了自己,脫離了魔鬼的誘惑,洗清了「罪」。

接著來談下貞德的「罪」。貞德的罪究竟是什麼呢?貞德必然是有罪的,否則她不會內心一直充滿和魔鬼的鬥爭(片子後半部份的想像中的黑衣人是魔鬼的化身)。人類是有原罪的,原罪便來自於魔鬼的引誘(伊甸園中的禁果)。魔鬼引誘了人們的慾念(我們稱之為人性),人們依著慾念(人性)產生了社會性世俗性的一切制度和設施(即人類的文明),所以其實社會性世俗性的一切都是由魔鬼司的,而人類只有超越了世俗性的一切才能擺脫魔鬼的誘惑,和上帝一同被救贖。在影片中,貞德的「復仇」之意便是罪,是來自於魔鬼的情感,因為這個情感時世俗性的,「復仇」讓貞德無法做到福音書中說的「愛你的仇敵」。上帝是普世的信仰,是愛所有人的,所以不可能愛一國人不愛另一國人,在上帝眼中,世人皆罪,都是等待被救贖的,「愛你的仇敵」,強調的是平等對待任何人(這是基督教超越世俗性的體現),貞德本來是做不到這一點的(參考影片一開始小時候的貞德),「復仇」在她的心中佔據了重要的地位(後來的為上帝傳信其實也是在內心復仇的驅使下),後來在奧爾蘭戰勝後看到滿地屍體時突然發現了自己的「罪」,在夥伴要殺死俘虜取牙時她更是急忙去阻止——這時的貞德已經開始「愛仇敵」了,這時她在信仰路上的一個進步。但之後貞德去解放巴黎時又沒有了「愛仇敵」的超越性了,她被勝利的榮耀和愛國之心(這些都是世俗的情感,上帝那是不會有這些情感的)「引誘」,一定要把英國人打出巴黎而不要和平談判,這其實是展現的貞德受到了來自魔鬼的引誘。而一旦渴望戰爭,或者說在戰中中體會到快感、榮耀,可以說的「罪」就更多了,比如在英國的監獄裡魔鬼對貞德的質問和宗教審判時對sword和banner的質問,在這些時候明顯貞德是感受到自己的罪了的——這時她也才逐漸明白,「復仇」「戰爭」一開始就是不對的,是受不住上帝的考察的,這些都是魔鬼的引誘。

第三談下魔鬼的試探。在片中的上帝、魔鬼其實都是貞德的幻象,都是她內心念頭的化身。當然也可以理解魔鬼的化身是魔鬼的試探。魔鬼一步步地引誘她發現內心真實的想法,讓她「懺悔」,貞德在「懺悔」的過程中會發現自己的真實想法和自己的罪,這個過程(發現「心」的過程)是很關鍵的,因為「天堂(上帝)」不是在死後,也不是在末日,而是在自己的心中,但同樣地地獄也在人的心中,和天堂只有一步之遙,心的發現,有可能追隨上帝,也有可能追隨魔鬼。貞德在發現自己的罪後背叛過上帝(在宗教裁判的時候畫押,這是打破和上帝的「信使」約定的行為),但之後又趕快要回了畫押(黑衣人也不完全是魔鬼的化身,其實就是貞德的內心的想法,只不過借他人之後說出來,提醒貞德內心的真實想法罷了)——正如貞德自己說的,她要的從來不是肉體的解救,而是靈魂的解救。靈魂的解救是困難的,需心中的思慮全部暢通,沒有鬱結,不會有心理糾紛,罪不僅要他人原諒,更要自己可以原諒(上帝在人心中,自己的原諒往往以徵求上帝原諒的形式出現),所以貞德在被燒死時是自然的,她的罪自己認識到了,也想通了,她已經走向了上帝。當然,也可以從另一個層面來看魔鬼的試探。把「魔鬼」虛化,不做具體的形象,其實貞德來到法國王宮後的一舉一動都是在應對魔鬼的試探,比如王宮的神父們需要她用一些「神蹟」來證明白己的身份,但貞德說「我不是來變戲法的」——這和《馬太福音》中魔鬼對耶穌的第二個試探如出一轍(魔鬼讓耶穌跳下懸崖看是否有天使來接住他來讓耶穌證明白己是上帝的兒子,但耶穌說「神不是被試探的」,揭破了魔鬼對他對上帝的「信」的試探。如果耶穌跳了,不管有沒有天使來接,都已說明耶穌對上帝不是完全信任的了)!

最後來講一下影片中的神義論問題。神義論就是解釋「為什麼在上帝至善的情況下會有惡存在的」的問題,歷史上對於神義論有種種的解釋,此片中也有涉及。比如貞德在片中問過牧師「既然上帝是愛我們的,為什麼會與戰爭?為什麼會讓不該死的人死去?」片中牧師的回答是,上帝這麼做是自有他的安排的,你是上帝選定的人,所以讓你活,以你姐姐的死為代價。我們也在影片中可以看到的神義論的具體解釋(這也是最易理解的一種解釋)——戰爭、死亡都是人類自己造的孽,它們究其根源都是人類的慾念(也就是原罪)。上帝創造了世界,但人類在一開便背叛了上帝,所以獲得原罪,世上的苦難便都是原罪的後果(也是懲罰),但上帝又是至善的,他道成肉身成為人類「耶穌」,來拯救陷於原罪(魔鬼)之手的人們,但人們不相信他,不理解他,侮辱他,把他處死在十字架上,耶穌也因此承擔了所有人的罪,一同獻祭救贖——貞德也是如此,看清了自己的罪,也承擔別人的罪(對她所代表的上帝的不相信不理解),這其實是像耶穌一樣通過自己的死拯救世人啊。

提下影片前邊的聖餐禮的描繪——貞德從受難的耶穌下方拿出聖盃,倒給自己紅酒喝下——這是天主教中聖餐禮的一部份,應該還是有麵包的。紅酒代表耶穌的血,麵包代表耶穌的肉身,吃了聖餐,就代表著信徒已和耶穌融為一體。聖餐禮意味著加入耶穌的祭祀當中,前面提到耶穌通過自己獻祭給魔鬼來救贖人類,在這個祭祀中,耶穌既是主持祭祀的人,又是祭品,也是被救贖的對象(三日後復活),而信徒則通過食用耶穌的血肉來成為耶穌身體的一部份,和耶穌一起完成祭祀,獲得救贖。

就說這麼多吧。我不是教徒,只是做些基本的宗教學解釋,不希望不懂宗教的人看不懂還亂噴是爛片啊什麼的。我認為這部片子真的很好了。

評論