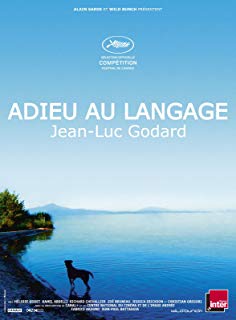

電影訊息

告別語言--Good-bye to Langue

編劇: 尚盧高達

演員: Heloise Godet Jessica Erickson Zoe Bruneau Kamel Abdeli

再见语言/告别语言(台)/告别言语(港)

導演: 尚盧高達編劇: 尚盧高達

演員: Heloise Godet Jessica Erickson Zoe Bruneau Kamel Abdeli

電影評論更多影評

2014-05-28 07:35:55

消解在雙關語遊戲裡的3D文本

或許再沒人願意花精力去讀解和闡釋《再見語言》中堆砌的凌亂影像,這是一部徹頭徹尾的實驗電影,故事劇情,別指望有;表達內容,想猜就猜;3D視覺,刺瞎雙眼。換做別的導演,這麼恣意表達藝術觀念,註定要被罵死;換做別的場合,左右眼分置兩個重疊鏡像,估計要被觀眾奮起抗議。可這裡是坎城電影節的首映式,戈達爾是還在世的最頂級電影大師,人們眼球被重疊3D傷害並摘下眼鏡後,竟又激動的全場鼓掌。然後,紛紛自嘲著「裝逼遭雷劈」,將最高讚譽獻給戈達爾。

83歲的戈達爾並沒有出現在坎城,《再見語言》里四個不知名甚至過目既忘的演員,在照相點那呆了幾分鐘,出乎意料的告訴大家這不知道他們在幹嘛的實驗電影是「有劇本的」,然後就匆匆離開,成為電影節上第一個沒有新聞發佈會的競賽片。

可即便有發佈會,即便大神駕到,媒體記者們又能提出怎樣的問題呢?「你究竟想說什麼?」,這樣的問題,十有八九會被老頭子以其最擅長的無意義雙關語敷衍彈回,就像他在50年前的電視紀錄片《當代電影製片人》中做過的那樣。那是1963年的法國東南部小城安納西,被問及與其已然疏遠了的家人關係時,剛成名的導演回答:「戈達爾一家就像狐狸的一家(Il y a des Godards comme il y a des renards)。」像戈達爾在兒時常在家中玩的惱人遊戲,他用文字遊戲轉變著問題實質,「Godard」(戈達爾)和「renard」(狐狸)諧音,採訪者和觀眾無法從中得到任何確定的正反面意義。

源自莎士比亞的遁詞,抑或雙關語,是戈達爾對待語言的一貫態度,也是屢屢呈現於其標誌性跳接鏡頭裡的宣言式聲響。作為新片題旨的「再見語言」,雖然在極度抽象的實驗中瓦解著一切語義,卻也繼續著那些費解的遁詞遊戲。

遊戲的場景,在戈達爾長大的瑞士沃州萊芒湖(日內瓦湖)畔的小城尼翁——場刊上國籍已歸為瑞士的他,也回到湖畔安度晚年。遊戲的謎題,在俄國作家索忍尼辛與文學調查實驗、法律欺詐事實與法律否認自身暴力屬性、民主剛果首都金夏沙與剛果河灣、無限和零這兩個偉大發明等多對詭異的喻體間呈現,而兩對男女在寥寥數筆的室內和湖畔表演中,又提出「要孩子還是要狗?」、「可能製造一個非洲概念嗎?」等多個無法回答的問題。

已婚女人和單身男人,相愛、爭吵、打架,狗兒流浪於城鎮和鄉野之間,季節更替,男人女人再見面,狗兒似乎成了他們中一員並且能說話了,第二部電影開始,一切週而復始,從經過多層隱喻的人類,直至狗吠和嬰兒啼哭結束——這是戈達爾給出的「劇情簡介」。在拍攝完成這麼一個「劇本」後,他又以華貴的古裝,請出曾於1816年,在他居所附近寫出《西庸的囚徒》之英國詩人拜倫,「關於革命的愉快討論,朋友們的好機會」,英語也笨拙的玩耍起法語的雙關遊戲。

他擁抱卻又破壞著新世紀的3D技術。這並非戈達爾第一次使用3D拍攝電影,2012年,他就曾與格林納威和佩拉一道,為當年的歐洲文化之都葡萄牙北部小城吉馬良斯,拍攝了合集《3X3D》,以徹底抽象的視覺符號,以及舊電影素材和散文朗讀,表現數位獨裁帶來的三個災難。這一次在《再見語言》中,3D更徹底成了破壞性力量,開頭不久,他就簡單粗暴的在一個黑屏上,將「2D」兩個字書寫在平面,而將用兩台佳能5D MarkⅡ製造出的「3D」浮現在偌大的影廳正中。接下來的時間中,那些在變形中被拉到眼前的船頭、狗鼻子、人臉,都是以這兩台「無敵兔」完成的。他恣意的將畫面顛來倒去,用完全失真的色彩填充景物,甚至以左右眼重影的3D影像極其不悅的去刺激觀眾感官。

曾適用於《阿凡達》的那句讚美「不看3D就等於沒看」,也同樣適用於戈達爾的這部實驗電影。眼睛燒焦、震耳欲聾、極其不和諧的碎片,Twitter上面這些換做其他電影都理應是批評的詞藻,到了電影大神這兒,就成了頂禮膜拜的褒義詞,「在他一貫的獨裁框架內,大師以3D介質再一次解放了電影圖像,也同樣讓電影死亡」,有評論模仿著戈達爾模稜兩可的雙關宣言。

這位大藝術家晚年的《再見語言》,或許可以讓我們將其在藝術各領域中進行某種橫向比較。譬如音樂領域,以實驗噪音顛覆傳統聽覺美學甚至科學的John Zorn;譬如繪畫領域,那個在「70歲時追求7歲孩童畫畫境界」的西班牙天才畢卡索。那麼,如若戈達爾非就返老還童,拿影像素材當橡皮泥隨意拼接,觀眾們又表現出怎樣的回應態度呢?無論裝逼膜拜還是反智批評,都又是一段段可以消解在大師遁詞遊戲裡的字母而已。 舉報

評論