電影訊息

電影評論更多影評

2014-06-05 15:03:53

滿滿的,都是愛。 文/安吉

前陣子看完悲慘世界的原著、歌劇、和兩個版本的電影后,就萌生了碼字的衝動。奈何恰好碰上40度高溫,心煩氣躁,只顧吹風。近來氣溫驟降,不再犯困,就麻溜該幹啥幹啥。

看《藍白紅》,是源於馮唐的散文集《活著活著就老了》。馮唐說《藍白紅》是文藝青年必然看過的經典。作為一個資深文青,我竟然不知道。回頭便上豆瓣上做了標記,開始從《藍》看起。

很多人都喜歡《藍》,少數人喜歡《白》,普遍的是很多人都沒有看懂《紅》。《紅》中雜糅的資訊量瑣碎而龐大,若不細心考慮觀察,很容易跟不上進度。所以有部份人沒看懂也是正常的。電影不過是一種日常的消遣,需要盯著螢幕去捋清人物關係,可能會少了一些樂趣。因為不懂,而難以體味。

我實在不想羅列太多的劇情,評論好與壞或大加讚賞。帶著劇透的影評煞是無聊。看過電影的人不需要你長篇累牘的描述別人曾經看過的橋段,沒看過的人你說再多也只是廢話而已。唯一的好處可能在於透漏了劇情會吸引沒有看過的人前去觀賞。但,吸引並不是影評的責任。

基耶斯洛夫斯基是個文藝透頂的老男人,我愛死了他的鏡頭,不累贅不拖沓,每一幀都可以全螢幕截圖作為壁紙。在《藍》中,鏡頭透過藍色水晶珠簾,虛化,或是透過藍色濾鏡,呈現處大片大片的色彩。比諾什的深情憂鬱,讓我數次誤以為她的眼睛也是藍色。《紅》中,除了那幅最終垂在雨中的海報,以及拍海報的場景,很少有濃重的紅色。但是,幾乎每個鏡頭都能找得到紅,紅色的車,紅色的光,紅色的椅子…所有低沉黯淡的色調都因一抹無處不在變得不凡。伊蓮娜是那種美的平淡、自然,能夠拉近你的視覺的女人。偶瞥一眼驚艷,看久不膩。你會一眼喜歡上她,發自內心。

每一個導演都應該有基耶斯洛夫斯基的眼光,選角老練到位。主角一出現,你便知道她扮演的角色將會是什麼樣的。憂鬱炙熱善良,比諾什,朱莉,伊蓮娜。每一個都那麼熨帖,恰到好處。

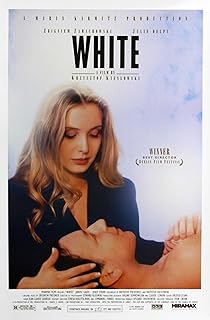

三個影片相比,我更喜歡《白》。

一直都對感情炙熱的女人情有獨鐘,她們身上與生俱來的毀滅感與悲劇感,緊緊揪著我的小心臟。《藍》中,比諾什差點服藥自殺、獨自在湛藍的泳館游泳。那些場景都是一種緩慢的炙熱,結果或許很令人悲傷,但有一種壓抑的情感,她的奮不顧身來的太緩慢,而且會因為某些因素受到干擾。我更喜歡的是,一心一意,愛著愛的女人。不理智,但可愛。令人心醉。

不要質疑,愛不需要質疑。

《白》中,朱莉因為卡羅爾不舉將其告上法庭。法官問,你愛他嗎?

「曾經愛,現在,不愛了。」朱莉的面部表情是複雜的,有恨有厭惡有遲疑有沒溢出來的淚水。不知為什麼沒有不忍。這使我一度以為朱莉是真的對卡羅爾失掉了感情。可當朱莉的喘息聲從電話中傳出,此起彼伏,一浪高過一浪,我突然明白了,這是報復。愛的背面,是恨,不是不愛。你說這是病態也好變態也罷,他們之間只是少了正常的生活。性在婚姻中是極為重要的,不僅是生活的調劑,而是幸福生活的基礎。

後來就是童話式的大扭轉,我沒搞懂為什麼卡羅爾成為巨富之後就正常了。也許從前是因為自卑導致的心理作用吧,成功給他了抬起頭來的底氣。沒經歷過的人,無法體會自卑究竟能給人帶來多大的心理影響,又會以多大的作用力控制著身體。這些,我只是猜測。

朱莉最後態度的轉變不是因為卡羅爾的富有,僅僅是因為那晚他證明了自己。因為會有正常的生活,所以有了幸福的可能。基耶斯洛夫斯想要體現的是平等的,愛這個大命題包括包容,但不存在無止境的包容。愛有自身的天平,嚴重失衡的天平是多少人為的力量都無法轉變的。或者說,一直去努力維持平靜的那個人,很累,終究會崩潰。所有感情一夕間,分崩離析。那是一種生命中無法承受的重。

有人說,朱莉體現了女人的自私、殘忍的一面。可是,誰沒有自私殘忍的一面呢?追根溯源我們都是動物,都有獸性。若朱莉真的僅僅因為卡羅爾不舉不愛他,那麼她不會有那麼多喪心病狂的舉動,她也不會流淚,不會悵然。若僅僅不愛,拋棄掉卡羅爾就ok了,不就是換一個能行房的正常男人嗎,街上一抓一大把。她是不甘心,為什麼你偏偏不能夠呢,為什麼。僅僅有愛情是不夠的啊,那只是虛無飄渺的東西,構不成現實生活。他們之間只是缺少了幸福的基礎。平等的基礎。

這讓我想到了《紅》。

如果老律師年輕30歲,或者伊蓮娜變成了4、50歲的樣子,他們之間就不會連開始都沒有了吧。也許,真的是老律師開不了口呢,我明明看見了他眼中的閃爍。

回過頭來說說《藍》。

很多人喜歡這部,這很容易理解。這部是三部中情節最簡單的,感情最直白的,大篇幅的情緒暴露很容易勾起對方的感同身受。藍色,平易近人,最有大眾性。每個人都有脆弱傷感的時候,當你處於這樣一種狀態,用藍色來形容自己的心情最契合不過了。

藍色,BLUE,憂鬱。

最能挑撥到人的脆弱的東西,往往被認為最貼心、親切、親密。

在這個遮遮掩掩躲躲藏藏的時代,無處傾訴,伸手可觸的儘是冰冷。怕是,只有我們一個人的時候才最像自己。只願與自己坦誠相見。一部電影若恰好能打動你最柔弱的那部份,你有什麼理由不愛它呢。

看過很多色彩濃重情節平整毫無起伏的電影,回頭來想一想,其實這些電影在我心裡紮根最深。即使沒有伏筆沒有特效,只有長長的沉默、對話。肆意的哭與笑,或許看來矯情和做作,但是它是我們感情的一部份啊,我們把感情埋得太深太久了。隔閡,不是沒有感情,而是忘了怎麼去表達。怯於表達。有多久,我們沒有過激情澎湃和歇斯底里。

《藍》中提到了自由。

比諾什的丈夫和女兒在一場毫無預料的車禍中喪生。她有足夠可以揮霍的家財,有美貌,應有盡有。包括難能可貴的自由。可是那是自由嗎。回憶無時不刻不纏繞著她,撕裂著她,睜眼閉眼都是過往。那種痛,是無聲的,就像一記記悶拳不斷的砸在她本已千瘡百孔的心上。自由嗎,都是回憶的負累。去死嗎,螻蟻尚有苟活之心。活下去嗎,要如何繼續。

她寧願被束縛吧。當女孩為了一個男人變成女人的那天,早就剪斷了自己的翅膀。輕盈的翅膀是美的,卻給不了愛的人擁抱。

一直不願意談《紅》。

一部電影,短短的兩個小時。

《紅》中穿插了主線與複線,其中又雜糅著別的故事,讓看者疲憊。博愛,大愛,是個很難表現的命題。許多人說,伊蓮娜最後幫助老人將礦泉水瓶扔進垃圾桶,這體現了博愛。我該怎麼說呢,我懷疑有人云亦云的嫌疑。這只能說明伊蓮娜善良啊,善良不等於博愛,ok?

博在詞典中的釋義:多,廣,大。

我真心沒看出哪裡有所體現。

大部份的鏡頭都是兩人對話對話,滔滔不絕。所有的故事都由兩人的對話體現,予以告知。連回憶的鏡頭都沒有,實在難以讓我產生喜愛之情。

並且,很多情節,牽強附會。我至今沒有認同感。

不過,話說回來。三部中,我最喜歡基耶斯洛夫斯基在《紅》中的鏡頭。點綴,抑或大片渲染都恰到好處。色彩融合的溫潤。伊蓮娜的臉龐美,美,美。

基耶斯洛夫斯基拍的這三部影片,無論是有關自由、平等、博愛,還是與法國的三色旗有關,我都不在意。

我只在乎那鏡頭中,都是愛,滿滿的,都是愛。

評論