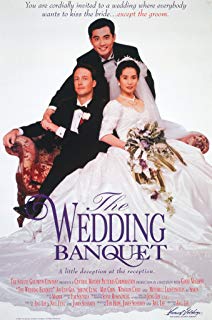

電影訊息

電影評論更多影評

2014-06-09 01:34:17

《喜宴》:你看到的是五千年性壓抑的結果

李安在《喜宴》里忍不住現身說法「你看到的正是五千年性壓抑的結果」,他面前的老外還是不置可否、一臉迷糊的表情,而同樣在五千年文明薰陶下成長起來的我,看見這個鏡頭簡直都要笑瘋了,這是李安的可愛之處,也是他唯一一次「忍不住」如此直接地表達他的觀點。當我發現只有中國人才能理解李安這麼說的心情時,我突然明白無論李安的電影多麼受外國人的歡迎,他真正想傾訴溝通的對象仍然只可能是中國人,真正能夠領會李安作品精髓的也只可能是中國人。因為李安個人根本的文化根基仍然是東方的,兩種文化的對撞和交流最根本的出發點和思考點也都還是圍繞著東方的。

一部《喜宴》包含的內容和層次豐富得驚人,兩代人的情感交流、對傳統的不同態度、對生活的不同追求甚至整個華人社會對性的態度,以及不同身份的碰撞所蘊涵的政治暗指,讓人笑中有淚地觀看完《喜宴》之後,仍覺得回味無窮。《喜宴》是李安表達東方社會和情感最具神韻的一部作品,故事和人物既可能是個案,也可以是整體,題旨和細節既可以深入又可以淺出,是包括《推手》、《飲食男女》在內的「父親三部曲」中最傑出的一部。

壓抑——

李安的聰明在於,要拍中國人對性的壓抑,沒有比「喜宴」更好的角度了。任何一個中國人都能體會到,那種當眾的意淫簡直到了瘋狂的程度,而你若設想一下它的原因,這些看似瘋狂的中國人在平時是承受著怎樣的壓抑,才會出現如此扭曲的群體現象。在西方你不可能看到婚禮上所有人起鬨新婚夫妻接吻,在他們眼中如此自然的事情,賓客只有祝福艷羨的份。可在中國,就仿如難得一見的奇觀一般,不期然令我想起了讀書的時候元旦晚會之類的,大家就會起鬨誰來表演一個節目,被起鬨的那個人當然死推活推才會整整衣領似乎羞澀狀地上台去表演,其實心裡早就想露兩手了,這究竟是中國人天性上的羞澀,還是日復一日形成的真實表現自己應該羞恥的觀念。這種矛盾在外國人是死活無法理解,但如果是一個海外的中國人,體會到東西方表現個體感受的差別在於,西方以尊重個體為出發點,而東方卻是以尊重整體犧牲個人為宗旨的,他的內心應該是為此感到憤怒而淒涼的。所以我理解李安拍攝《喜宴》是帶著一點點嘲弄和無奈的,你無法從中抽身而出,你也不能認同這種方式,那麼只能自嘲。甚至能自嘲,至少還是清醒的。

親情——

其實中國人面對的最大壓力,往往還是親情。與你切身相關,才無法決然地反抗或是拋棄。李安在細節和情感上的表現,細緻入微到帶著些許殘酷性。父親在樓上睡著了,偉同的手指顫抖著去觸摸他的鼻息,你覺得他如釋重負的一瞬間之前,他究竟在想什麼?父親的生或死究竟哪一個是他內心更願意接受的結果?父權的長期壓製造成的壓力和對父親的深厚感情之間,存在著巨大的矛盾,兒子長時間的陰奉陽違其實就是一種變相的反抗,甚至兒子同性心理的形成,也不能說與父親的管制毫無關係。

最令人深有感觸的場面是偉同到父母房間裡去磕頭,母親抓著他的手臂咬,父親在回憶他小時侯的模樣,而兒子早已是脫離父母的獨立個體,沒法再承受父母對他如此親昵的態度。也許所有兒女長大成人的中國父母,看了這一段都會老淚縱橫,一轉眼,兒女已經不像小時候那樣需要他們,那種失落感我不知道當我老了是否能承受,只是我想到遠在家鄉的父母,就不禁紅了雙眼。正是如此難以撇清是非黑白的親情,才讓我們在新觀念和舊傳統里不知何去何從。李安對中國人的意義也就在於此,他完全知道你的矛盾和掙扎,而且還相當體諒,因為這一份矛盾,也是屬於他的,屬於全體華人的。

政治——

《喜宴》的政治色彩十分明顯,光是三個人的身份已經可堪琢磨,美國的愛人、台灣的偉同、大陸的威威,這三者之間的微妙關係,也許可以看作是李安自己對美國、台灣、大陸在新時期關係的獨特描繪。美國愛人對於偉同是他發自內心的自由情感,而且導演將之塑造成一段十分和諧自然的愛情,然而在他傳統的父母眼中卻是大逆不道的關係。父親在婚禮上對偉同、威威說的話,也可以看作是老一輩台灣人對舊身份的無法拋棄,仍然期望在台灣、大陸割之不斷的血脈關係上能有一個圓滿的了結。而偉同對威威的反應就更加複雜,他以為自己的身體是完全抗拒女人的,就像在身份認同上偉同已經是以美國人自居了,但是威威的一句「我要解放你」,他還是有反映了,他男性身體的本能即像徵著他最根本的炎黃子孫身份,仍然是不可能完全拋棄的。

影片的結尾是一個十分曖昧的態度,雖然以父親為代表的老一輩,似乎已經表示退出歷史舞台,但是以偉同為代表的新一輩卻陷入了更深的矛盾。感情和責任的矛盾,也許要在更長遠的將來慢慢化解、克服,不知道如果現在的李安再來拍《喜宴》,又會給出一個什麼樣的結局?

評論