2014-06-13 04:01:49

電影與文學的雙重「作者」

************這篇影評可能有雷************

坎城電影宮旁有個叫「世界村」的地方。那是一排沿地中海海岸線搭起來的白色帳篷,上方飄揚著各國國旗,迄今已有 60 多個國家入駐。

剛卸任的影展主席吉爾·雅各佈於 2000 年開闢了這塊角落,意在展示各國電影工業,也傳達了坎城電影節本身追求電影多樣性、試圖維持世界主義視角的資訊。這一點從每年入圍坎城主競賽的影片也可見一斑——歐洲藝術電影、半好萊塢式的北美獨立電影、亞非拉第三世界電影這三類,基本能顧全大局又有所側重。

土耳其電影屬於最後一類,但比起前兩者,我們對它的了解甚少。1914 年,弗阿特·烏茲克納伊導演的紀錄片《阿亞斯泰法諾斯俄國紀念碑的倒塌》成為土耳其人拍攝的第一部電影。而後,伴隨國家政體的轉變,土耳其電影藝術也歷經了不同的階段和轉折。

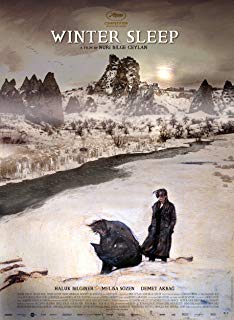

今年,是土耳其電影的「大年」——在電影工業誕生 100 週年之際,土耳其導演努里·比格·錫蘭(Nuri Bilge Ceylan)又憑藉新片《冬眠》(Winter Sleep)摘得坎城電影節金棕櫚,讓世界的目光聚焦於這個橫跨歐亞大陸的國家,和那塊土壤上滋生的電影藝術。

「我想,這是一個很好的巧合。」錫蘭得獎後在發佈會上說。他也是繼 1982 年伊瑪茲·古尼(Yilmaz Guney)導演的《自由大道》(The Way)後第二位獲得金棕櫚的土耳其導演。

5 月 17 日,《冬眠》放映後一天,在貼著「100 週年」紀念海報、擺放著土耳其電影音樂 CD 的「世界村」土耳其帳篷內,錫蘭接受了《外灘畫報》專訪。六年前,本報記者也在同樣的地點採訪過他,當年他帶著《三隻猴子》入圍主競賽,最後拿到最佳導演獎。

事實上,從 1995 年第一部短片《繭》入圍短片競賽單元起,錫蘭就成了坎城的常客。雖然他並不高產,迄今共拍了八部長片,但超過一半都在坎城有所斬獲。在《遠方》(2002)和《安納托利亞往事》(2011年)獲得兩次評委會大獎後,今年他終於登頂金棕櫚。

Ceylan 在土耳其語裡的發音其實類似「傑蘭」。就如同很多人讀不對他的名字一樣,在世界範圍內,人們對錫蘭作品的解讀也存在一定的誤解和偏差。一個普遍的現像是,一些西方記者往往出於對這個國家的獵奇,喜歡針對土耳其當地政治問題和社會現狀不斷髮問,對國家的興趣似乎遠大於對電影藝術本身的興趣。

多年來,錫蘭遇到過的類似問題不計其數。他本人溫厚、斯文,雖然能看出無奈,但從不遷怒於人。他只是用低沉的聲音,緩慢的語速,一次又一次地回應和解釋。

在現實世界裡,錫蘭確實密切關注著時政和社會新聞——採訪當天,他穿著一件印有「SOMA」標語的套衫出現在記者面前(坎城電影節前一天,土耳其西部馬尼薩省「索馬」地區一處煤礦發生礦井火災事故,死亡 300 多人,是土耳其有史以來最嚴重的礦難),走紅毯時,他與妻子艾布魯·錫蘭都佩戴黑絲帶,表達對受難同胞的哀思。

但他不會在藝術作品中直面這些主題——與其說他關注社會問題,不如說他關注的是社會中的人。

在鄉村度過童年的錫蘭,在《小鎮》、《五月碧雲天》和《遠方》這「土耳其小鎮青年三部曲」中展現了自己最熟悉的故鄉和故鄉裡的人,細緻地表現了他們在身份認同、歸屬感上的掙扎與和解。到了《三隻猴子》、《安納托利亞往事》,他引入更複雜的社會人際關係和人物群像,但自始至終探討的都是「人的狀態」。

正如他自己所說:「我不會迴避當下的社會事件或政治環境。但我相信社會上發生的所有事情,都可以用『人性』來解釋。」

「幽默總是與悲劇綁在一起」

在《冬眠》之前,錫蘭電影的氣質總是相似的,他習慣用很長的鏡頭拍很少的事。還有那些壓迫大地的烏雲、倏忽而至的雨雪、詩意的長鏡頭,令觀眾沉醉於他用光影和聲音營造的「呼愁」中(「呼愁」在土耳其語中近似「憂傷」之意,在帕慕克作品中常用到)。

在他鏡頭下,雪花曾飄落在《小鎮》、飄向《遠方》,飄在《適合分手的季節》。而《冬眠》的標題暗示著又一場大雪。與以往作品不同的是,這次他大量削減外景,196 分鐘的片長,其中 95% 都是室內鏡頭,由大段對白貫穿始終。

電影沒有明顯的故事情節,而是通過對話展現人的精神狀態。退休的戲劇演員艾登(Aydin)在卡帕多奇亞地區經營一家小旅館。土耳其的冬天氣候惡劣,但作為酒店老闆,他不得不在雨雪天繼續工作。艾登每週在當地報紙上寫專欄。作為小鎮中的名人,他受到尊重,也在暗地裡被窮人憎恨。他與尼哈兒(Nihal)是一對老夫少妻,近來感情上有些疏遠,他的姐姐內克拉(Necla)則深陷於自己婚姻的不幸中。日復一日,他與承租人的階級矛盾、與姐姐和妻子在世界觀、價值觀和情感觀上的矛盾不斷爆發。那些對白並不是用來推動劇情,而是劇中人本來的狀態,是思維困惑的外化。

艾登屬於土耳其典型的中產階級菁英,他生活富足,社會地位高,讀過點書,有自己的精神追求——「Adyin」在土耳其語中本身就是「知識分子」的意思。但從他的言語中,又能看出他自視甚高,虛偽造作——他當然不是個壞人,但有人性的弱點,而一旦他身邊最親密的人拿這些弱點來攻擊他,矛盾一觸即發。

「我和艾登一點都不像,但電影仍可以說是半自傳性的。影片對艾登那樣的知識份子的批判,也可看作是我的自省,是我在探尋自己靈魂的陰暗面。」錫蘭無比坦誠地說道。在《遠方》中,他也塑造了一個冷漠的知識份子形象——一個在伊斯坦堡工作,功成名就的自由攝影師。當時錫蘭就說,從這個角色身上能找到自己的影子。可見這麼多年來,他一直沒有停止自我審視。

錫蘭以往的電影都以對話少著稱。「因為我不相信語言。真相藏在隱秘處,而不在話語中。」他說。但《冬眠》像是走到了另一個極端,全篇滔滔不絕的對話令觀眾和製片人望而卻步。

這些對白的最初靈感來自契訶夫。錫蘭說,故事原型是幾篇契訶夫短篇小說的組合。《赫芬頓郵報》認為,除了短篇小說,《冬眠》的一些台詞與契訶夫的著名劇作《櫻桃園》(The Cherry Orchard)也有異曲同工之妙。劇中描寫的那些崇尚空談而不務實際、好幻想又無實踐能力的舊式貴族,在艾登身上也能找到一些影子。

但這位主人公並沒有一味讓人討厭。相反,他的舉止和言行有時讓人發笑,繼而對他產生憐憫。有時在他身上,你看到的卻是自己。「在生活中,每個人或多或少都會『偽裝』。我相信是這樣。你總會想把自己裝飾得體面一些。」錫蘭說。因此,電影雖然顯得「沉悶」,但台詞卻生動、細膩,時而帶有諷刺的幽默。他理解的幽默「總是與悲劇綁在一起」,而這種悲喜交加,也是契訶夫批判現實主義作品中最顯著的特點之一。

評委會主席簡·坎皮恩在發佈會上說,《冬眠》拿金棕櫚沒有任何異議,是全票通過的。她認為這完全就是一個活脫脫的「契訶夫式」的故事,因為「電影中的人物都在彼此折磨」。

擔任評委之一的賈樟柯對電影也讚賞有加:「電影裡不僅有家人,夫妻,還有房客和遊客,這種結構本身呈現出一種視野。這種對人生、人性,對生活理解的視野的廣闊性,有點像回到陀思妥耶夫斯基小說那樣一種視野。那樣的視野不僅在文學中少見,在電影中更少見。」

電影和文學的雙重「作者」

陀思妥耶夫斯基確實也是另一位錫蘭喜歡的俄羅斯作家。而他最欣賞的導演之一,是俄羅斯大師塔可夫斯基。他本人也被稱為「土耳其的塔可夫斯基」。

俄羅斯電影和文學中的悲愴和憂鬱,那種虔誠的宗教情懷,獨特的現實批判意識,濃厚的人道主義精神,巨大的道德深度,似乎都深深吸引著錫蘭。契訶夫說:「我的憂傷是一個人在觀察真正的美的時候所產生的一種特殊的感覺。」這也正是我們在觀看錫蘭的電影時會產生的感覺。

努里·比格·錫蘭 1959 年出生於伊斯坦堡。大學畢業時,他拿到的是電子工程師的文憑。他其實花了很久才知道自己真正想做什麼。畢業後,錫蘭曾去倫敦逗留了近一年,過著漫無目的的生活:做過飯店服務生、光顧小書店去看書、天天看電影……一次,在尼泊爾旅行時,他坐在喜馬拉雅山腳下的寺廟裡看著遠方的山脈,突然覺得自己離開土耳其太久了,應該回去服兵役。在部隊裡,錫蘭讀了羅曼·波蘭斯基的自傳,才開始想,「我似乎應該去做電影」。那時,錫蘭已經快 30 歲了。

在成為導演前,錫蘭先成了一名攝影師。2006 年至 2008 年間,他拍攝了一組父親的肖像,於 2009 年在倫敦展出。看過他攝影作品的人都說,他拍的照片與他的電影畫面一樣美。也許這也解釋了為什麼錫蘭能與他的御用攝影師高漢·泰亞奇(Gkhan Tiryaki)一拍即合,併合作至今。

值得一提的是,他的妻子艾布魯也是一名攝影師。她畢業於電影學院,自己拍攝過電影短片,是一位不折不扣的美女和才女。她作為伴侶,也經常作為電影主創與錫蘭一起出席各種活動。

2006 年,夫妻兩人共同出演了一部電影《適合分手的季節》,劇本的創意就是來自於他們在午餐時的一席對話。兩個世界觀、價值觀相近的人走到一起,有思辨,有沉澱,這是他們婚姻生活的常態。這對才華橫溢、心有靈犀的靈魂伴侶,一直令很多人羨艷。

《冬眠》的劇本也是錫蘭夫婦聯手寫成的。15 年前,他們看了契訶夫的短篇小說,當即就想把它寫成劇本。但一直到去年,他們才覺得時機成熟,可以啟動了。

也就是說,錫蘭在拍完處女作後,就已開始在心裡醞釀這個計劃——拍一部契訶夫式的電影。它就像是一座高峰,這些年來,錫蘭一直在為翻越它做準備。因此,《冬眠》看似是錫蘭與以往風格的斷絕和轉折,但骨子裡,他的思維方式是一脈相承的。契訶夫這個名字,一直無形地存在於他的電影中。細數他的幾部電影,也能看出明顯的進化痕跡。

在《安納托利亞往事》首映後,錫蘭在接受 BFI 採訪時也提到了他仰慕的作者:「《安納托利亞往事》中,有一些台詞來自契訶夫的小說。影片的主角是陪著偵察隊徹夜找尋一具屍體的醫生,「醫生總是有很多故事可以說,就像契訶夫小說中的人物一樣。」他說。

可以說,錫蘭已開始用一個真正的文學作者——而不僅僅是「電影作者」來要求自己。他把對白寫成舞台劇式的劇本,讓土耳其最好的專業演員來演(此前,錫蘭一直以起用非職業演員著稱,他的好幾個家人都出演過他早期的電影),即便台詞顯得刻意、不自然、不生活化,那也沒關係,因為錫蘭就是想讓你從電影中品出文學的韻味、感受到電影與文學是共通的。他說,電影雖然長,但觀眾在家裡可以分段觀看——就像讀一本小說一樣。

回頭再看,錫蘭最拿手的那種刻意隱藏資訊(尤其是人物動機)的「曖昧」表達,也便得有跡可循了。「文學利用讀者的想像,我們也可以在電影中做同樣的事。如果不讓觀眾投入電影,去猜想,揣測,你就沒法挖得很深。這種『曖昧』並不是指含糊,它應是精心計劃的。作為導演,你自己必須知道答案。如果連你都不知道,你就沒法去指導演員。」錫蘭說。

「現實中我們就是這樣生活的,我們僅能創造一半事實,因為生活本就捉摸不定,充滿曖昧。在生活和文學中是這樣,為什麼不能在電影中嘗試呢?」

專訪努里·比格·錫蘭

每一個角色我都用靈魂體驗過

B=《外灘畫報》 C=努里·比格·錫蘭

B:為什麼你又一次把故事背景設在安納托利亞?

C:因為我需要把人物隔絕起來。不過在土耳其,演員退休後拿著退休金來安納托利亞經營一家小酒店,還是很普遍的。其實這個靈感來自土耳其的一個演員 Tuncel Kurtiz,他晚年就在安納托利亞郊區開了一間小酒店。電影中的洞穴酒店在實際生活中也是存在的,這得益於卡帕多奇亞地區的地貌。

B:但這部電影 95% 都是室內戲,與你以往的幾部作品非常不同。

C:對,我不想過多地展現安納托利亞,因為那裡太漂亮、太有趣了,會削弱人物角色本身。

B:為什麼以莎士比亞劇作命名酒店為「奧賽羅酒店」?

C:因為主人公以前是戲劇演員,當他成為酒店老闆,很自然會用到一些戲劇的典故,而莎士比亞當然是很好的選擇。而且「Othello」的發音很像土耳其語中的「Otel」,就是「酒店」的意思。

B:是否有很多這樣只有土耳其人才能意會的細節?

C:當然,土耳其人能更好地理解這部電影。比如他們看到電影裡的「IMAM」會知道這個詞是伊斯蘭教的「leader in prayer」的意思。

B:電影長達 196 分鐘,拍這麼長的好處是什麼?觀眾能從中得到什麼?

C:拍得長沒有任何好處。觀眾、製片人,每個人都討厭長電影。但我還是想有點挑戰。而且電影在網上自有它的生命力——在三個月發行期過後,它其實還能「存活」好幾年,觀眾還會陸續看我的電影,而且他們在家裡可以分段觀看,就好比看一本小說一樣——你不用一晚上就把小說讀完。我們也把自己當小說家一樣在寫劇本。其實我們寫完初稿發現電影會有兩部《安納托利亞往事》那麼長(約 4 個半小時),最後減至 3 小時 16 分鐘。

B:為什麼用「冬眠」作為片名?加上 3 小時的片長,似乎更容易讓人昏昏欲睡。

C:這又是另一個挑戰(笑)。我知道電影本身已經很長,大家看到肯定都有點害怕。我就想再進一步把名字也取得「駭人」一點。我的製片人恨死這個名字了,他們執意讓我改,但我堅持不改。

B:你提到電影中這些戲劇台詞般的對話是受契訶夫的短篇小說的影響。具體是受到了怎樣的影響?他的小說哪裡打動了你?

C:15 年前,我讀了他的幾部短篇小說後非常喜歡,想改編成劇本,但當時不夠自信。到了五六年前,我和妻子才覺得有自信了,可以寫了。突然有一天,我們就啟動了,而一寫就停不下來。當然,劇本的故事和原作相去甚遠,可以說是另外一個故事了。但希望電影裡能有一絲契訶夫的靈魂。

B:實際拍攝中台詞改得多嗎?

C:改得很少。這部電影,我不想讓演員改台詞。我想要非常精確的對話。所以我必須用職業演員,而且是最好的那些才行,因為業餘演員或多或少都會改台詞。事實上,可以說正是這幾個演員,才讓電影得以成功。拍攝時,有時雖然台詞錯了,但他們的表演卻足以說服人——所以好的演員不會讓你察覺到台詞錯了,因為他們的表演使它們也得以成立。尤其是男主角 Haluk Bilginer,他對我來說是這個角色的唯一選擇。一開始他比較忙,沒有答應我,後來我又找他,給他劇本。他的台詞共有 183 頁那麼長。他看完後給我發了個消息說劇本非常誠實,看到了自省,非常願意成為主人公的扮演者。

B:台詞中探討了很多道德問題,例如對於「忍耐邪惡,讓作惡者改邪歸正」的探討等等。你和你妻子一起寫了劇本,是否有一些對話是從你們的日常對話中汲取靈感?

C: 當然,所有的對話都源於我們的個人生活經驗,因為這是你唯一信任的東西,可以說我的每一個角色我都用靈魂體驗過。我把我的個人生活,以及我對身邊的朋友的觀察融入了劇本寫作。電影裡稍帶有一些對知識分子、中產階級菁英的批判,可以說這也是我的自省。

B:能否說說你和妻子一起寫劇本的過程?兩個人意見是否一致,有沒有爭執?

C:她是唯一的人選。因為其他人都不會與我爭執,他們似乎覺得我在電影創作上更有經驗。但我妻子敢於和我爭論,有時我們徹夜爭吵到早上。在這個過程中一些觀點、詞句受到考驗,這對寫作來說是件好事。有時爭吵中說的話反而比原來更好,好幾次吵完我就懊惱:「要是把剛才的對話錄下來就好了!」她的加入讓台詞比原來要好 10 倍,我個人覺得我妻子在故事架構等方面比我更出色。

B:你們倆和電影裡那對夫妻像嗎?

C:不太像吧(笑)。

原文刊載於《外灘畫報》6月4日第594期。轉載請註明出處。

http://www.bundpic.com/2014/06/55134.shtml