2014-06-26 21:01:08

私奔的女人

************這篇影評可能有雷************

我曾蹭過一個老師的課,講的是女性主義,其中提到西方心理學界這麼一個觀點——許多女性潛意識裡渴望被強暴。台下一片譁然,她隨即補充說,那只是一種幻想罷了,當變成現即時則會拼命反抗云云。而臨近下課時,她又幽幽自問自答了句——你們知道嗎?很多強姦犯第一次作案時都會不舉。當時浮現在我腦海裡的,就是《雌雄大盜》開頭裡邦妮一絲不掛悶在房間裡,以及跟克萊德狂吻之後發現他性無能時的摔門而去的情景。

很滑稽,就好像《窈窕淑男》里,老先生愛上了「偽娘」,最後發現是男的,而且還想要當自己的女婿。然而,《雌雄大盜》並不是一部喜劇。

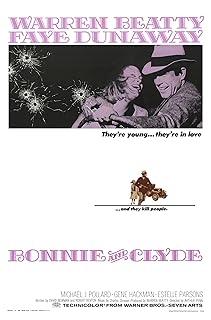

國內的影評瀰漫著一種風氣,估計是馬氏和弗氏學說已經深入了骨髓,上到所謂的著名影評家,下至剛剛註冊了豆瓣、時光網帳號的網民,往往會將影片解讀成對政治背景的映射、對現實社會的反映,然後都變成了一個時代的縮影,然後又從角色們的表情動作細節挖掘到個人潛意識層面,甚至折射出人性本質、民族心理諸如此類出來。於是乎,克萊德的性無能便成了60年代被越戰攪一塌糊塗的美國社會在精神層面上出現的疲態。而因反戰與少數種族崛起而走向麥克風的年輕人的反抗與叛逆充分展現,同時代的嬉皮士——中國的非主流只是他們鞋底下的爛泥——與爵士樂便是最好的展現。而好萊塢便是下一個被攻陷的陣地——《雌雄大盜》就打響了第一槍。而關於外國電影的衝擊(尤其是法國新浪潮與日本電影)、好萊塢自身的問題(所謂的體制)以及電視行業的崛起諸如此類,我就不瞎扯了。

讓我們回到主題——邦妮的私奔。

魯迅先生曾做過一次相當著名的類似劇評的講演,叫做《娜拉出走之後》,從易卜生的《玩偶之家》講到女權運動以及社會改革的。論及這裡,我們簡單回顧一下女性的私奔史吧。自從母系氏族社會瓦解以後直到現在,如何讓女性安份與服從一直是男性的最為頭疼的問題之一。東方與穆斯林搞出了一夫多妻,然後用宗教、倫理、輿論等給她們上腳鐐,甚至於出動裹腳、幪面、割禮等等非人道手段,無他,就是要讓女人們老老實實相夫教子。中國古代有許多「奔」的舊俗,指的就是女性的集體合法幽會,典型的代表卓文君的私奔、紅拂女的夜奔等等都變成了佳話,更無論創奇小說戲曲裡的牆頭馬上牡丹西廂一類的故事了;西方的騎士制度則是建起一個堅不可摧的堡壘,用來把他的女主人藏起來,想要藉此抵擋羅馬世代淫亂遺風的侵蝕——無奈城市裡頭通風設施似乎太過完善。

從這裡看到的,我們疑問就來了,為何女性的放抗,全都變成了私奔——即追求性與愛,而自由只是衍生品?魯迅先生從側面給出了答案——經濟不獨立。

佳人名媛的故事沒有代表性,它本身就是一個童話——正如《阿拉丁》里想逃出籠子的茉莉公主一般——顯然跟只是個被卡車司機肆意調戲的女服務員邦妮說不到一塊去。我們來講講一個鄉下姑娘——天妒英才的讓•維果1934年拍的唯一長片《亞特蘭大號》裡的朱麗葉。

朱麗葉為什麼執意要嫁給只見過幾面的船長?難道他有著阿飛一樣的只用一只錶和一分鐘就能俘虜張曼玉的魅力?按她親友的說法,是因為她向來都「與眾不同」,只想「離開這裡」——這跟《雌雄大盜》開頭房間裡一絲不掛的邦妮渾身的熾熱著的躁動本質是一樣的。而朱麗葉的不安份使得她在聽到了巴黎電台後又開始渴望逃離亞特蘭大號,她嚮往巴黎,她喜歡跟有許多奇趣破爛的朱爾老爹一起,她被懂得各種玩意的小販吸引,都源自於她嫁給船長的那種躁動——邦妮對「弟媳」布蘭奇徹頭徹尾的婦人的厭惡也是如此——當你逃出了一個籠子,卻落入了另一個籠子,你就會理解。於是乎那個婦人令人討厭的嘴臉和尖利的嗓音成功地把女大盜逼到奔潰以致出逃的成功表演,讓她拿了奧斯卡最佳女配角。回過頭來看看,其實張曼玉若真的是個安份的女人,她就如同《花樣年華》中一般,最終還是不為所動——或許,因為她遇見的是一個浪子,而非一個紳士?或許《2045》裡的章子怡會同意。克萊德很自信,邦妮是不會拒絕這場沒有明天的私奔的,從他第一眼看見窗子裡的她開始,就堅信不疑了。

然而,邦妮之所以是邦妮,而不是朱麗葉,不是紅拂,不是茉莉公主,也不是娜拉,也不是《羅拉快跑》那個不相信命運的羅拉,也不是《畢業生》里跟著霍夫曼跑路的迷惘的新娘,她的獨特就在於,她的私奔是最極端的私奔,因為這場私奔沒有明天,並且以最慘烈的結局衝擊了當時人們麻木的神經——當時的人們並不是看慣了《喋血街頭》、《行屍走肉》、《玩命關頭》諸如此類血腥暴力場面的重口味慣了的我們。

有著拓荒者基因的美國人,無論在故事發生的30年代,還是在電影拍攝的60年代,浪跡天涯從來都只是一種生活方式,直到2007年《荒野生存》中,選擇流浪的克里斯多福仍然在路上遇上許許多多志同道合者。然而故事並沒有演繹成一部公路片,成就一段流浪者的傳奇——原因並不在於劇本是真實故事的改編,也不在於克萊德本身就有前科,更不在於所謂的他們沒有經濟來源,而在於,那個時代人們內心的躁動,必須有一個宣洩口——「敢不敢」。愕,似乎我也染上了國內影評人的老毛病。

被二十多個導演拒絕的兩個年輕編劇,他們也是那個時代的人,患著那個時代的病,被那個時代的躁動煎熬著,找一個漂亮的女人,私奔,沒有明天的私奔!遇上一個瘋狂的男人,跟著他闖蕩天涯,直到世界盡頭!

然而女人畢竟是女人,她們的真名就叫脆弱。影片中邦妮「回娘家」的一段顯得拖沓。如今的動作片、犯罪片、槍戰片、警匪片,或許從視覺、技術、劇情等方面可以令《雌雄大盜》被所謂的觀眾徹底遺忘,讓我們這些腐乳們爛在膠片庫里,然而,它能開啟一個時代,卻少不了這一段的慢節奏——那才是真正的生活。當克萊德終於不再無能之後,邦妮卻鬆弛了強悍的神經,這預示著結局的到來。

我聽說過這麼一句話,經歷過轟轟烈烈的人,才會甘心於平平淡淡。終於想安定下來的時候,她變得如此脆弱。她終究是一個女人。