2014-07-13 11:14:28

「你和我,比什麼人都邪惡!」

************這篇影評可能有雷************

世界上最壞的惡棍都在媒體裡,不過他們只是行邪惡之事的木偶,那邪惡的靈魂則在操控者本身……林奇對自己也身在其中的媒體圈乃至人性根本的諷刺已經超越「黑色幽默」的水平了。

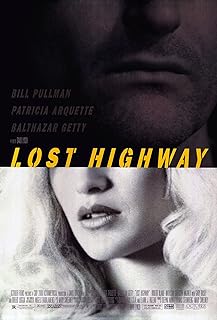

前一部作品《雙峰與火同行》還是1992年,林奇5年磨一劍,到了《妖夜慌蹤》里技術水準與複雜敘事能力又有了一個飛躍!

該片可以說是林奇在技術上做的最精細,最用心的一次視聽遊戲了。相比以前作品主要以幽靈般的推拉搖移和暈眩式的旋轉運動鏡頭來營造影像氣氛,這次林奇又在寬螢幕構圖上做足了鏡頭文章。從畫面內多角色的對應,人物的橫向運動,視線方向上的延展,人物境遇的構圖隱喻,既有視覺美感,又充滿了情緒暗示,可以說每個鏡頭都儘可能發揮了寬螢幕的比例特點。對暗光下高感光膠片的顆粒感的細緻入微的應用,所營造出的神秘而恐懼的效果也相當出色,尤其是在各種明暗區域間都過渡的如此緩慢而平滑,對鏡頭與燈光的綜合操縱能力要求很高啊。

當然,該片最首屈一指的依然是對聲音遊戲的極致應用。若說畫面是需要我們面對才起作用的話,聲音卻可以從任何方向無孔不入,物理上是由外而內,造成情緒氣氛卻可以進一步由內而外,讓人無處可逃。我想林奇可能是從庫布里克的《2001太空漫遊》對聲音效果的開創性表現里獲得了強烈的啟示,於是乎那永遠瀰漫在影片每個角落的如廠房風洞般的低沉呼嘯聲就成了林奇影片的代表標誌。妖夜慌蹤自然也不例外,那沉重壓抑的工業背景噪音猶如錶面凝結髮黑而底下熾熱無比的地獄熔岩,隨時都有可能裂開個刺眼的口子向你噴射而來,於是壓抑的輕聲細語後往往是情緒怒吼的突然爆發,那準備刺穿人心的響徹音量實際都已埋藏在深不見底的壓抑背景聲里。而急速瘋狂的釋放過後又只能被那發出恐怖呼嘯的無邊黑洞吸收掉一切光芒,留下那無悲無喜的茫茫荒涼。

相比吉姆賈木許對搖滾音樂在味道上的懷舊式的依戀,妖夜慌蹤的配樂則體現了林奇對搖滾音樂在情緒衝動上的深刻理解:慾望讓你墮入地獄,而地獄裡則有更無窮的慾望搭起的夜總會等著你來參加狂歡!從影片一開始,配合節奏衝動強烈的配樂,如心臟急速搏動般跳躍的高速路虛線急速迎來,就預示著那慾望的誘惑將不斷激發起人類衝動的本性,並再也無法抑制,用暫時的平靜來試圖強壓,只會得到瞬間更無法收拾的爆發。外在的威脅讓人急於尋求保護自己的境地,而更大的恐懼卻在於憂慮自己壓制不住內心的本能衝動,因為它時刻逼迫著自己的身體,是避無可避,逃無可逃的。林奇利用大膽的誘惑畫面,配合潛伏著強烈恐懼的音樂背景,可以說硬生生把觀眾的七情六慾都撐開到近乎要撕裂的程度,進而讓感官獲得了一種前所未有的通透感,這正是搖滾樂高潮在電影方式上的一種再現。搖滾也是可以是一種遊戲人生的態度,林奇也在把觀眾套入一個個黑暗陷阱的同時,順便玩了一把,配合著Rammstein的獨白,Manson等金屬狂人也趁機直接在小錄像里秀了一秀,在比竇娥還冤的「黑老大」的傷口上又撒了把鹽。

相比過去單純夢境化的「去敘事性」故事,林奇這次算是賦予了故事一個邏輯,但這個邏輯只是對於角色的情緒而言,即由愛生妒,在情節上則是相當複雜而隱晦。該片的線索不像昆丁和諾蘭的影片那樣只用時間重組就能解釋清楚,而是變的極其多義。大情節上似乎是一個前後兩個時間段故事的調換,但無數小情節的細節設置又把這種可能完全打破。尤其警察在每個段落的出現與對話內容始終提供的又是一個時間順敘的邏輯,讓任何一段想歸入倒敘的企圖老是無法順利成功。結果使得整個敘事既可能是完全取消因果先後次序的封閉環,也可能是角色都在影片裡說假話後導致的口頭線索的自相矛盾,甚至就是一場故意破壞常規敘事鏈(即如何一步步引出線索的編劇模式)的導演遊戲。

若硬要讓情節能大致連接的起來的話我大致只能想到一種可能——夢境來構建虛幻的情節。

即只有男主角殺人後被打入大牢等待電刑是真實情節,坐牢之前收到錄影帶的情節實際是主角為行兇過程進行自我辯解而對回憶進行了添枝加葉。因此門鈴的匿名留聲,收到的錄影帶,和那個神秘的大師都應是他想像出來的。

而牢中變身開始的後續故事則是主角面臨即將行刑前的精神壓力為了自我說服行兇理由並進一步滿足未完成的復仇欲而想像出了一個復仇故事,這個故事直到他被內心的「黑暗大師」提醒,去自己家面對門鈴補完上起初「完美回憶」裡的最後一個漏洞,於是終於獲得了「完滿」的結局。

女主,即男主的妻子也是一個可以完全確定存在,並有真實結局(即被肢解殺害)的主要角色(艾麗莎只是一個男主想像出的淫蕩化的影子)。她的老朋友即酒會的主人和那個「黑老大」應該也是真實存在的,因為她和他倆的合影應該是真的,而且被男主看見了。他們和女主應該是有曖昧關係,乃至有偷情行為,因為男主打家裡電話沒人接應就是引起懷疑並最終引發殺妻動機的根源。但至於這兩位的身份是否真是「壞蛋」以及他們的結局到底如何,則很難說清。一方面越是死狀甚慘就越是一種的荒誕意淫的暗示,而且獄警的對話似乎也暗示了他只有殺妻這一項殺人罪名。但曖昧的是,林奇偏偏設置了偷情的房間號「26」,這麼一個確定的數字又似乎暗示男主確實去捉姦了,於是就留下了一個多義的想像空間。

至於主角變身後的年輕修車工是否真實存在是最讓人難以判斷的。年輕帥氣的他對艾麗莎(女主本性的影子)的吸引力似乎正是一種對得不到妻子興趣的自卑的心理補償的想像產物、最大的疑點是他父母出場時的搖滾裝束(愛好音樂)和完全放任子女的奇怪性格,他們似乎與孩子沒有任何普通家庭應有的衝突矛盾,而且還玩起了「林奇式」的突然消失,讓這戶家庭完全缺乏一種存在感。可在整個電影裡他和男主沒有過任何同時出現的場景,男主如何能憑空想像出這個身份與形象都那麼具體的角色又顯得有些說不過去。

大概全片主要人物的形象與身份在這個電影的規定世界裡都是存在的,但除了男女主角外,其他人的境遇與具體情節都是根據男主的心理需要想像出的產物。最終,當有著瘋狂想像力的男主在臨刑前的極大精神壓力下終於在無法徹底實現的復仇欲上完成了一個能說服自己的完整結局,他終於可以在通向無盡黑暗的道路上以興奮的態度來最後顫抖起自己的身體了(被執行了電刑)。

但這種對故事的解釋也只是一種可能性罷了,畢竟該片隱晦與曖昧的細節實在太多,要推翻這種說法可能也很容易,因為這種情節判斷的前提依然是:「該片應該是對一個順敘的完整故事進行了再構建」。可對林奇敘事風格不斷提升的感受讓我還是更傾向於這實際就是一場導演遊戲。如果這個敘事可以找到重新串聯起來的環扣,那就去掉它。如果一個人物似乎要形成一個「完整可信」的人格了,那就再次撕裂他。因為既然線索的環環相扣和人物性格的完整塑造是作者精心營造出的結果,那作者怎麼就不可以推翻掉,讓觀眾認清這只是人為搭起來的積木房子呢?

為了要讓作為主角的殺人者的動機能得到解釋,於是必需要有一個解釋緣由的故事,而導演偏不讓其能自圓其說,讓執迷者深陷「尋找故事邏輯」的井裡卻不願抬頭攀出井口。為了滿足觀眾對窺探偷情行為的慾望,於是對男主妻子私下裡的淫蕩就要大力渲染,而導演乾脆進一步創造出一個永遠不會對任何男人滿足的淫婦的影子,趁機窺視著座位上這些獲得出乎意料興奮的動物們。為了讓觀眾更容易看清故事線索,警察與偵探往往在電影內起了一個牽線人的角色,可導演卻乾脆讓他們的出現把虛實空間攪合的更加混亂,讓觀眾更無所適從,不知該相信誰的話。為了能有一個宣洩觀眾情感的靶子,必需要有幾個壞的理由特別充分的「倒霉蛋」,於是導演就非要在中途安插一個強迫展示暴力的荒誕場面,讓黑老大在馬路上為了一點小事也非要聲嘶力竭的讓自己窮累一番。可憐的壞蛋們在被迫發了一通神經後還不得做替罪羊,來承擔最後的代價——用自己各種充滿想像力的血漿表演來為觀眾慶賀「問題解決」奉上提神的烈酒。這些角色都被導演折騰的死去活來後終於發出了臨終了感嘆:你和我,比什麼人都邪惡!

於是林奇在奚落了媒體,挖苦了編劇,玩弄了觀眾後,最終還是嘲諷了一下自己的本行,這個操縱了電影裡的一切的幕後總黑手,創造了電影裡的一切的黑暗大師。而創造這個電影內世界的最終目的,並不是具體的故事情節,而是為了讓觀眾感受到一個強烈的罪惡情緒,即由慾望難填而引發的妒忌的痛苦。

如果要作綜合評價,我依然還是會把《穆赫蘭道》放在《妖夜慌蹤》的前面。雖然兩者的逃避現實的噩夢敘事和導演暗喻的諷刺動機是一脈相承的,但前者的故事結構相對簡單易懂,拍法也更接近電視的直觀樸素,很多細節實際是提示了觀眾如何重新接起這個噩夢故事,於是該片在兼顧受眾範圍和藝術追求上達到了一個很好的平衡。而後者則完全是林奇對自己回馬刺透影視圈的野心的全面展示,是一場徹底盡興的個人表演,於是鏡頭語言就精益求精到讓普通觀眾疲於奔命,營造的氛圍始終像要把觀眾的感官都撐大撐開,而情節更是以擾亂觀眾的思維重組為目的,於是乎觀眾便容易分成在形式突破上受到「驚嚇」的大眾與在新鮮感上得到飽和滿足的小眾了。

舉報