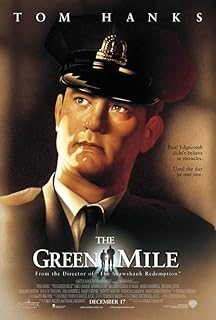

電影訊息

電影評論更多影評

2014-07-23 19:12:02

神的孩子全跳舞

法蘭克.德拉邦特在導演生涯的成就,每每被貼上史蒂芬.金的標籤。從肖申克的救贖,到綠里奇蹟,再到那部讓人絕望的《迷霧》,除開票房口碑雙雙慘敗《忘了我是誰》,每一部作品,都背靠著「驚悚之王」的強大原著文本,卻又犀利的將主題挖掘得更深更廣。雖然這位並未將導演作為自己唯一職業的電影人近年來更多的將精力投入到編劇和電視劇領域,但其第一部自編自導的作品《肖申克的救贖》,至今仍牢牢佔據著IMDB頭把交椅的事實,足以反映他在影壇不可磨滅的地位。

雖然都是根據史蒂芬.金的原著小說改編,但除開《迷霧》,另外兩部作品並非金最拿手的恐怖題材,而是無論在文學還是電影領域都算不上熱門的監獄話題。事實上,包括《迷霧》在內,德拉邦特所執導的這三部作品,在某種程度上都可以看做成人寓言。《肖申克》是關於人在體制內的僵化與追求自由的渴望,《迷霧》則殘酷的揭露著在極端情形下人性的醜惡,以及絕望中人類的選擇。而與之相比,拍攝於上世紀最後一年的《綠里奇蹟》,則更像是一則充滿著宗教隱喻的醒世寓言。

同一個導演、同一個原著作者,甚至同樣的監獄體裁,《綠里奇蹟》不可避免的無數次被人拿來與《肖申克的救贖》相比較。這種比較不那麼公平的地方在於,且遑論後者難以超越的經典地位,只要注意到二者中一個充滿勵志和友情等主流正能量,另一個則灰暗絕望頹唐,哪個更容易引發人們的觀影快感和如潮好評,就非常明顯了。

但在我看來,正是《綠里奇蹟》中包含的這一絲殘酷決絕的味道,和極其明顯的宗教意味,賦予了本片獨特的藝術魅力。

這是一幕現代版的「受難」,某種程度上而言,甚至可以視為對聖經故事的復刻。而在這種「犧牲」和「救贖」中產生的濃濃宗教感,讓整個故事在「人性」的基礎上,又增添了幾分「神性」的意味。

從《勝利大逃亡》到《巴比龍》,再到導演本人的名作《肖申克的救贖》,幾乎所有類似體裁的電影裡,監獄都是作為象徵束縛人性、或是體制桎梏的某種能指存在,而在本片中,監獄更多的被賦予了基督教中的「原罪」含義。除開卡費和沃頓,其他人的罪行我們無從得知。但在只有一級謀殺才有可能判處極刑的美國,每一位來到這裡的罪犯一定都是犯下了不可挽回的罪狀。而他們洗清「罪」的唯一方式,就是通過那條窄窄的「綠里」通道,用生命回歸天國的方式,祈求上帝和被害者的原諒。

從劇情來看,很難判斷擁有「神力」的黑人巨漢卡費的入獄,到底是自我心甘情願還是無奈含冤待雪。但若是將他與那個願意背負著荊棘和十字架,用死喚醒世人的神之子視為同一種能指,那麼他的身陷囹圄明顯帶著一種對世人的救贖。他的神力,是將一切傷痛吸入自己的體內。而當他懷抱污名而死,圍觀的人如同2000多年前的耶路撒冷市民一般,為他的死而叫好,這也更加鮮明的象徵著耶穌基督的孑然孤世。神之子被他所摯愛的子民親手送上死亡的十字架,而卡費也被他所試圖拯救的女孩父母所誤解、所憎恨。在他走上電椅之時,當電流將生命從他的體內帶走之時,閃爍的燈光和獄卒的眼淚,是先知者對他的祭奠,而受害者親人的咬牙切次和旁觀者的冷漠無語,也正是懵懂世人最貼切的寫照。

值得注意的是,如果卡費願意,保羅和其他獄卒甘願冒著風險放他自由。可是卡費身心俱疲。他對這個世界的悲觀,讓他放棄了可以延續的生命,也放棄了可以幫助更多人的機會。正是這個世界的「惡」,讓擁有「神之力」的他絕望。

這種「惡」,在本片中以獄卒佩西和犯人沃頓為代表。他們分別是體制內與體制外兩種「惡」的代言人。佩西蔑視生命的尊嚴,不但破滅了德拉克對這個世界最後的溫暖期待,甚至賦予了他最痛苦的死亡過程。他的出身所帶來的權力背景,讓他肆無忌憚,而監獄管理者身份帶來的一點點不起眼的權威,卻被他用來滿足心底卑鄙的惡欲。而佩頓則是另一種無法無天的野獸,他生存的唯一目標是為了滿足各種原始的慾望。別人的痛苦是他的快樂,別人的鄙夷是他的滿足。這樣毫無道德底線和人類最基本的社會意識的渣粹,卻用自己無法原諒的罪行,讓善良的卡費為之買單。

卡費最後對他們的懲處,帶著幾分黑色幽默的意味,也或許帶著些只有惡才能消滅惡的暗喻。但無論他們的結局如何,卡費不可能復生,一對小女孩不可能復生,這個荒謬的世界上的最終勝者,每每總是「惡」的哪一方。

因為「惡」,所以「神」不再拯救世人。不知道這是否表述出史蒂芬金對現實的失望,但即便是對於沒有宗教信仰的我們,細細想來,仍舊不寒而慄。

而保羅,理所當然的帶著聖經故事裡親手下達處死耶穌命令的羅馬總督彼拉多的影子。但從他的名字,和年老後對卡費「神蹟」的宣說,不難明白史蒂芬金在他的身上糅合了另一位聖經人物的形象,那就是新約聖經多數內容的撰寫者、基督教歷史上僅次於耶穌的二號人物、最偉大的聖徒聖保羅。將功臣與罪人合一,讓傳承耶穌者與殺戮耶穌者合一,是這位恐怖小說大師的又一奇妙構想,既突出了基督教義里所擁有,也應該被所有正常宗教所具有的感化和導善的功能,又隱晦表達了這樣一種含義——肉體的生殺予奪,並不意味著精神意義上的臧否取捨。而精神上的不朽,恰恰是從身體的腐朽開始的。

最終,保羅被賦予了比常人久得多的生命,從而不得不親眼目送一個個親人和朋友離去,直至孑然一身,孤獨終老。這是對「弒神者」的終極懲罰,卻也是對「頌神者」的另類祝福。當然,關於漫長歲月對一個人究竟是懲罰還是祝福,片中不過點到為止,若要加以論述,那恐怕又是另外一篇大文章了。

全片影調瀰漫著一股陳舊、壓抑的氛圍,彷彿看著畫面,鼻子裡便能聞到那種凝固、絕望的味道。幾乎一色的室內戲對布光的考究與否是一個相當大的考驗,從成片效果來看,本片絕對做到了教科書級別的高度。從頂光突出的神聖效果,到底部光源帶來的詭異視覺,從多重布光造就角色面部立體感,到整個場景的油畫質地與古典審美,導演將一方小小監牢,融進了人世間的林林總總,也極大的突出了電影作為魔幻現實主義題材的諷刺和批判作用。

這不是一個關於救贖的故事,也不是一個能夠從中讀到勵志、煽情、刺激、驚險和好萊塢主流價值觀的故事。即便是在以創作生命力旺盛和類型多樣著稱的史蒂芬金的筆下,本片的原著文本也顯得另類特別。本作濃郁的超現實色彩和《聖經》底色,給人冷靜的反思,讓觀眾從玄奇的敘事背後,幾乎毫不費力的讀懂作者的表述野心。只是這種諷刺與批判,既不指向我們的日常倫理和道德界限,也不指向社會制度與行為規範,而是如同神一般對普世的憐憫與責愛。我們通常將作者對作品的操控成為「上帝視角」,這一次,史蒂芬金卻真的用上帝般的視角,打量著這個令人絕望的世界。

忽然想到,基督喪生於羅馬帝國之手,而短短幾百年後,全世界的天主教中心,卻永久的留在了羅馬帝國的中心,直到今天。這是不是也是一種令人唏噓的諷刺?

評論