2014-08-02 06:36:30

The moment seizes us: It's always right now

************這篇影評可能有雷************

年少的Mason問父親,這有什麼意義?

父親不解,什麼有什麼意義?

Mason說,這一切,這一切的意義是什麼?

父親笑了,驚訝兒子提出如此宏大而三言兩語難說清楚的問題。

我忘了他怎麼回答的,但我知道一定許多人都有過同樣的疑問,尋找著各樣的解答。

這答案,Mason 在尋找,從6歲到18歲。雖然少年初長成的他對女孩說:你看我媽媽,好不容易上了想上的學,有了想做的工作,生活好了,有房有車,不還是跟我一樣fucking confused麼。

對於Mason也好,對於在Mason離家去上大學時突然痛哭流涕的母親也好,這樣的confusion一直存在,且會一直繼續。而尋找解答的過程也似乎不會終止。

通常情況下,Mason不是個擅長言談的男孩兒。他覺得words are stupid. 然而就是這個敏於觀察鈍於言辭的男孩兒,在心儀的高中女同學面前談話欲高漲,急於分享,滔滔不絕。同Mason一樣,我也時常感到言辭愚蠢,詞不達意,難訴衷腸。也時常不願多說。然而我還是鍾情於言辭,不願口頭表達的則訴諸於書面。同Mason一樣,一旦對象對了我可以嘰里呱啦大說特說,恨不得把腦子敞開給人看。

人畢竟是有強烈表達欲的,只是對於表達方式、表達對象的偏好和標準不同。《夜遊神》里高行健以夢遊者之口說:「詞依然是詞,並沒有意義。你儘可以把黑、白、吃、做愛、救世主、受難、扯淡全部糊弄一起,或組合為原則或程序,或者再打碎,再攪亂,再聯綴,再振振有詞,無非廢話再說一遍。廢話不廢話,並不重要。要緊的是你還在說。你之所以為你,只因為你還有言辭。」

表達,言辭的也好、其他形式的也罷,有聲的也好、沉默的也罷,都是賦予意義的一種形式。表達是自定義的,意義也是。也許會有各種主客觀因素來幹擾這種意義的自定義性,比如來自社會期望和家庭期待的壓力。人們難免迷惑——是否做這樣的事才有意義,而那樣的事沒有意義?是否成為這種人有意義,而做那類人沒有意義?

梁漱溟說,創造就是意義,創造著的人便實現著自己的人生意義。這創造,表現於外如寫字作畫、政治事功,表現於內如個人修行、臻善德性。又說,人生樂趣在於生活本身,在自己渾淪活動之中,而不在有所享受於外。找個地方把力氣發揮盡致,這便是人生的美滿。順著本能自覺活動,「情」安「理」得,就是「樂」;反之,就是「苦」。其再說,人生沒有什麼責任可負,如其尋問,那麼只有當下自己所責之於自己的。所以他說,我們不應當可憐喪失自己,去向外找東西,因為一切所有都在自己身上,不待外求。的確,客觀來看,生活本無目的,世界本無意義;但在活動和創造中的人們,在自我表達中實現了某種或大或小、或微小或廣袤的意義。

人的青少年時代,往往是最渴望意義又最找不到意義的時代。青少年們總是被兩股心理力量拉扯:一種是願成為主流,以誰都想跟我一樣、加入我的小團體為自豪;另一種是天下老子最特別,以我跟誰都不一樣為驕傲。不同的青少年身上,這兩種心理的比例不同。Mason的姐姐Samantha身上,我看到更多是前者,她聰明,成熟,世故,有主見,能學乖也能使壞。而Mason身上體現的更多是後種。他同樣聰明早慧,但他的敏感細膩使他更內斂也更擰巴。 從童年到青年,我們看到了Mason的疑惑,他的「苦」和「樂」, 「內力」與「外力」在他身上的角力,他的變與不變,他承受的限制和對限制的突圍,各種stereotype和對stereotype的打破,以及他在雙重創造中對意義的尋求實現。

我們看到, 在與父親週末團聚時,Mason滿懷自豪地與父親分享自己的私人收藏。這是每個人小時都有過的經歷吧,那些別人沒注意到卻被自己發現或所有的、很酷的東西,一定要洋洋得意地在喜歡或愛的人面前展示。我們看到,在洗手間裡Mason受到來自同齡人的恐嚇,卻沒有英雄主義的「反抗」。我們看到,逐漸愛上攝影的Mason,開始花許多的時間專注於他的愛好。他在藝術創作中獲得樂趣,也獲得定義自己、表達自己、肯定自己的渠道。他的攝影作品在比賽中獲獎並被展覽,其中包括為女友拍下的黑白影像——不過「此情可待成追憶,只是當時已惘然」——上大學之前,Mason和女友終於分手。父親安慰兒子說,那女孩雖可愛,但對於你,她太square了。我們的Mason不是個矩形或圓形,而是自定義形。要成為什麼人、做什麼事——這摸索的過程充滿孤獨、不解、大大小小的阻力和靜默的忍耐。

然而,儘管Mason特別,儘管他走的不是一帆風順規規矩矩的成長路,但另一方面,他也並沒有多麼異乎常人的、波瀾壯闊的成長經歷。有人或許覺得, Mason這個角色其實挺無聊的,無非就是一處在叛逆期的、有文藝細胞的普通青年。我卻覺得這樣的Mason無比真實。他沒有跟誰哭訴童年陰影的委屈,沒有安撫母親或初戀的柔情,沒有還擊繼父或同齡人的昂揚鬥志,沒有上綱上線的熱血。即便是攝影老師對他循循善誘,仍以他看似不為所動的冷靜而被downplay了。影片Perks of Being a Wallflower裡的「Heroes」,唱的是 「We can be heroes, for ever and ever」。Boyhood裡的「Hero」,唱的則是 「I don't wanna be your hero. I dont wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else." 離異的父母、嗜酒而有暴力傾向的繼父、欺負他的同齡男生、追女孩、晚回家、穿耳洞留長髮、喝酒抽大麻——很多Mason的經歷並不新鮮。但是,就是這些並不新鮮的情節被拍出了新意。我感到它們串聯如此自然,表達如此節制,被細節支撐得如此飽滿有份量。我確信正是那些難以捕捉卻具有重要意義的細節表現,讓所有人在Mason身上看到自己。我們就是Mason,或曾經是,或仍然是;或擁有Mason那樣的朋友,或將養育Mason那樣的兒女。

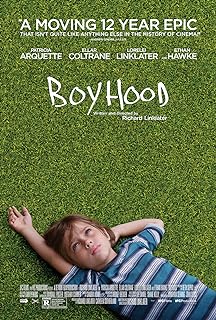

Before Sunrise里,Jesse對在列車上相遇的Celine說,我有個想法,拍個真人秀,鏡頭二十四小時不間斷對準一個平常人的日常生活,從起床淋浴到深夜做愛。當然了,這個不可能實現,原因不僅僅是隱私問題。如今真人秀倒是遍地都有,但噱頭居多,挑選的是condition過的、非常態的生活片段。而 Linklater這次拍Boyhood,倒像是Jesse想法的某種實踐。不過不是全天候真人秀,而是12年磨一劍的電影。2002年夏天,已經導了Before Sunrise但還沒有任何拍續集打算的Linklater,在他的家鄉開始記錄一個男孩兒的成長過程。他儘量將生活的戲劇還原到生活本身,而在表達生活本身的戲劇性時又十分克制。他謙遜地邀請觀眾同男孩兒一同成長,不緊不慢,化繁為簡。於是某些東西超越平凡,具有了某種非凡的、具有普遍性的意義。

影片尾聲,我們的主人公說:"It’s constant, the moments, it's just - it's like it's always right now" 。逝者如斯夫,所能把握的只有當下。少年Mason尚不懂生活不在別處、而在當下生活本身——上大學前的他一直想逃離,期盼著高中畢業就離家越遠越好。哪個年輕人不想逃離呢?至少我是。我們總以為真正的生活不在此刻此地。然而生活及其意義,就蘊含於每個當下,蘊含於前後當下的接續中人的變與不變,還在於許許多多個當下凝聚成的更廣闊的那幅圖景。

"The moment seizes us" "it『s always right now" ——這也許正是Linklater本人的信念。世界瞬息萬變,而不變的,是永遠有moments前撲後繼地朝我們湧來,攫住我們,或好或壞,沒人知道下一刻會怎樣。當然,對於Linklater,"the moment seizes us"所強調的,絕非在某種先驗的、命運般的力量主宰下人的無所適從。我所理解的他希望表達的,是恰恰在一切不確定中,在永恆存在的神秘中,我們摸索著來參這神秘,來享受與偶然的相遇。從而我們不再與客體世界相對峙或被其掌控,而是創造著屬於自己時空的有情主體。混沌也好,無知也罷,我們終究在「無中生有」中成就自己。

某些類似的場景在Before三部曲和Boyhood里反覆出現,我把它們當做Linklater標誌性的場景。比如Before Sunrise中Jesse和Celine在唱片行試聽間裡,聽著那首Come Here,互相偷看對方、又都裝作沒有看。比如Before Sunset里Jesse跟著Celine去她的公寓,倆人爬著螺旋狀的老樓梯,Celine一手抱著貓,不時回頭看身後的Jesse。又比如這個姜色的起風的傍晚,Mason和他室友的女友的室友(我覺得是他的potential女友,叫什麼名兒來著?)一前一後坐在石塊上談論moments,談論right now,女孩不時測頭看向Mason,微笑。

生活在此刻。這些場景里,我真的感受到當下平凡的永恆,和存在於無數瞬間中的不朽。