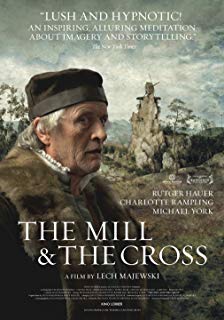

電影訊息

驚豔布魯哲爾--The Mill and the Cross

編劇: 米亥厄‧弗朗奇斯‧吉布松 利亞‧馬耶斯基

演員: 魯格豪爾 夏綠蒂蘭普琳 米高約克

磨坊与十字架/惊艳布鲁哲尔(台)/

導演: 利亞‧馬耶斯基編劇: 米亥厄‧弗朗奇斯‧吉布松 利亞‧馬耶斯基

演員: 魯格豪爾 夏綠蒂蘭普琳 米高約克

電影評論更多影評

2014-08-04 06:46:30

影像之殤

■畫卷之美

作為一部繪畫電影,[磨坊與十字架]最大的亮點毫無疑問是視覺上的,「每一幀都像油畫」的畫面甚至吸引了觀眾本來應該投射到其他地方的注意力。

跟勃魯蓋爾拙樸簡括的繪畫語言一樣,[磨坊與十字架]顯得宏偉壯麗又簡潔樸實;勃魯蓋爾的高視點和平面全景式的構圖,在電影演變成了俯瞰的全景鏡頭。然而與繪畫不同的是,瑪祖斯基把勃魯蓋爾的畫分解到細枝末節,去追尋每一層油彩背後的東西,去追溯每一個畫中人的前史和將來,將被畫家凝固的瞬間重新溶解稀釋,展現給觀眾浩浩湯湯的生活之流。在這個意義上,瑪祖斯基正如日本默片時代負責向觀眾講解影片內容的「辯士」一樣,向觀眾展示欣賞勃魯蓋爾的新角度——你看,在技術尚不能及的地方,總還是有辦法來完成藝術的創造。

與呈現出俯視散點透視的勃魯蓋爾的繪畫相比,電影以完整的廣角空間與詩意流動的長鏡頭,呈現如同風俗畫版的浮生掠影。它宛如一幅歐洲版的「清明上河圖」,在濃淡深遠意筆抒寫的畫卷中,呈現出中世紀農民們的市井喜樂。它也像是重被放入水中的花瓣標本,靜態的畫面氣韻流動,文藝復興時期的記憶和愚昧年代的氣息,在精妙的畫格之中被一一復原。

在《行往受難地》中,勃魯蓋爾以主題性風俗畫手法描繪人與物、人與環境的關係,描繪眾多具有情節性的人物活動。電影中,導演也為自己構建了一個舞台,其游離的視角使其可從眾多的人物之中(如同電影中作圖的大綱)中架構佈局,選擇在何處設置舞台中心,以及如何更為合釐清晰地分佈演員。電影的動靜、遠近景、透視關係以及特有的時空特性,延展了繪畫的二維平面,呈現出一個多層次的立體空間。鏡頭也以詩般韻律展現儀式般的場景,運用象徵符號(比如磨坊與十字架),觀者恍如在觀看一幕凝重的古希臘戲劇,神性與肅穆也在靜謐與安詳中無聲流露。

如果說,勃魯蓋爾傳承了荷蘭寓意畫家包西的傳統細密畫形式(此被其後19世紀的農民畫家米勒所吸收),其畫面細膩入微,具圓渾與樸拙之美。那麼導演也像在精心繡制一幅中世紀之間的華美織錦,美術和攝影極盡其美,連全片戲服都是專門雇用40個人花了4年時間純手工製作完成。每一個「畫框」中的畫格,都仿若經過精挑細選的取景佈置,畫面層次豐富,厚重濃郁,卻又詭譎、神秘。

電影雖然還原了繪畫富有變化的絢麗色彩,卻與勃魯蓋爾使用散點光源因而畫物的投影很少不同,瑪祖斯基使用了強烈的戲劇化的明暗對比光,有些場景甚至用了強光,比如象徵太陽和聖靈時光線所帶來的炫目感。此外,在令人驚艷的視覺效果之外,電影還具有繪畫所不具備的聲音表現力。全篇對白極少,如詩歌般吟誦的畫外旁白,使電影成為一種令人不安的現實和虛幻。磨坊轉動與風聲呼嘯的立體背景聲和沉吟低唱的古典樂器配樂,也使電影充溢著稀疏的、緩慢的恐懼。

■技術之殤

當決心將勃魯蓋爾的畫作搬上螢幕之前,瑪祖斯基的志向便不在於做一個標準的繪畫藝術紀錄片,而是「要進入繪畫的世界」,他深感幸運的是,數位技術發展正在使這種願景變成現實。[磨坊與十字架]也是這樣的混合體:勃魯蓋爾的繪畫美學,Gibson的藝術闡釋,導演的自我表達,和尖端高科技的助力。正是在「入畫」的美學意向下,他以光影做畫筆,以膠片做畫布,以科技做顏料,混合老式工藝和新興數字,塗抹出一幅由透視、場景和人物組成的巨大數字圖畫。

電影耗費了3年的時間,在波蘭、捷克斯洛伐克、奧地利和紐西蘭等地區拍攝了48天。一台RED ONE記錄下演員在藍屏前的表演(由於原畫之中有很多綠色的細節,所以拍攝時用藍屏代替了綠屏)。一些複雜的場景,比如必須在岩石上運轉的磨坊,則用到3D和CGI技術。而為了重現繪畫中景觀的氛圍,讓人物能進入原畫美學之中,導演也選用了內部ND濾光片。

主體拍攝完成後,又在華沙電影製片廠進行了28個月的後期製作,用Flame與After Effects做2D合成,用Nuke和Fusion做3D合成,用LightWave做3D繪畫。導演一方面力求真實再現原始畫面的質地,另一方面,又貼近畫家用透視比例延展空間的手法,在構圖的空間層次上下了很多功夫,大部份場景也都由多層畫面合成,將藍屏前拍攝的演員、原畫的二維畫面背景、實際的外景場地、還有在紐西蘭等地拍攝的天空等鏡頭交疊在一起:首先,演員在藍屏前進行主體拍攝。其次,攝影師在不同的外景地拍攝與原畫接近的風景、拍攝實際的山丘與岩石,還專門在紐西蘭南部小島拍攝一種叫做「島上的長雲」的雲(因為它們連綿不絕,像流淌的小溪,類似於原畫中的天空)。再次,選出原畫中的背景圖畫,與真實拍攝的風景和場景融合,就如電影中的雲,是百分之八十的真實攝影的雲和繪畫中的雲的影像糅合在一起的產物。通過諸如此類複雜且精細的操作,導演在螢幕上還原出了細膩逼真的油畫效果。

又因為導演想要呈現一個並非同質化與平面化的「圖畫」,而是一種編譯了不同視覺元素的綜合體,達到 「以畫作底」和「以人入畫」的雙重融合,所以,決定成敗的關鍵問題擺上了桌面:如何合理的將不同的元素有機融合在一起,才能真正重現勃魯蓋爾的激情。導演因此建立了一個有意義和可識別的鏡頭美學標準,為每一個鏡頭選擇正確的氣氛,尋找原畫與現實的影像之間不為察覺的融合點。在這種融合之中,還效仿原畫的色彩和氣氛進行相應的矯正,讓所有場景成為有機整體並延續勃魯蓋爾一貫的美學特徵。這樣的過程,也使得瑪祖斯基在更本質意義上成為了一位畫家。

正是這樣的嘗試與努力,歐洲的藝術電影做出了讓好萊塢都刮目相看的藝術效果。然而,美中不足的是,導演在儘量還原畫作質感的同時,卻丟掉了電影本身的視覺美學,摳像也略顯粗糙。而且,如果說繪畫中要極力體現出透視的景深感的話,電影中用二維的原畫做背景,反而卻削弱了畫面的空間感。

瑪祖斯基藉著風俗畫大師勃魯蓋爾的作品好好地描摹了自己在技術上的野心,然而看中老畫家的人不止他一個。曾經拿下坎城評委會獎的瑞典導演羅伊·安德森已經悄然開始了把勃魯蓋爾的另一名作《雪地獵人》改編成電影的步伐。有意思的事情是,一個尼德蘭畫家的作品在高科技的今天突然回魂,並且被與荷蘭相離不遠的波蘭和瑞典導演相繼關注;而看看安德森能交出一個怎樣的勃魯蓋爾,大概是更有意思的一份期待。

■復調之維

發生在畫中的故事,在中國成為[畫壁]那般的倩女與書生之間的傳統鬼魅傳說,遊走於現實與夢幻之間;在[磨坊與十字架]中,卻成為多層次的生活的再現與複述。電影中,三重語境此交匯:受難時期的耶穌、文藝復興時期的畫家、和二十一世紀的導演。三重目光也在其中匯聚——愚昧年代,啟蒙初期,現代文明——遠古與當下呼應,虛擬與也與現實交織。

電影在畫面之中,蘊含深一層的的畫面;講述之外,也還有另一層的講述。影片描述著圖畫的故事,而畫家自己現身其中,像結網一般架構起自己的繪畫,也「像一把刀子,插入每件事物之中,同時又置身事外,袖手旁觀。」(《達洛維夫人》)。畫家、作品、臨摹對象出現在同一畫面中,打破了時空的界限;畫家,畫中人,對畫家提問的男子,形成了一種復調式的書寫;畫家的作畫,現實的景像,後景的繪畫,幾度空間也相互指涉。在紛繁錯綜的影像與時空之中,鏡頭左右逡巡,帶領觀眾入畫出畫,若即若離。

故事則被分割成了生死兩重天,生與死也被平行放置於圖畫的兩端:「這裡就是城市,在牆裡圍成一個圓圈,生命之圈,在它旁邊,是生命之樹,上面都是新生的葉子。在另一側,有一個黑色的圓圈,死亡之圈,由一群像蒼蠅一樣圍在一起觀看處決的人組成,在他們下面,是死亡之樹。」這兩個世界形成了鮮明的對比,生命,即新生,在電影中體現為孩童和母親。小孩嬉戲打鬧,是新生與傳承的力量;母親寧靜溫和,像培育萬物的聖母瑪利亞。死亡,即黑暗,在電影中體現為高壓統治下充滿了死寂和恐懼的成人世界。

新生也與死亡相互交疊,一方面,在慈母哺乳小孩的溫暖畫面後景,卻是盤旋的禿鷹,在美與仁慈之外,權利與死亡的陰影仍如影隨形。另一方面,在死亡象徵物的十字架之側,仍有美麗的大自然展現出勃勃生機,而當押送著耶穌的隊伍經過時,小孩仍在天真無邪的遊戲。這生與死的雙重世界,也被統領在天堂縮影的磨坊之下:「繞著它,所有人都行走在生與死之間。」正如它週而復始地 「磨出生命和命運的麵包」,生命的肉體,也將生生不息。

【已載刊】

評論