電影訊息

電影評論更多影評

2014-08-31 01:05:43

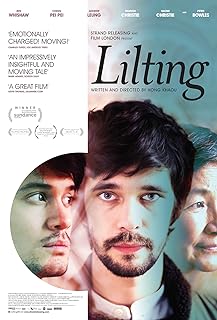

淺析《lilting》——由兩代人的情感「共鳴」所折射出的社會現象

************這篇影評可能有雷************

說實話,寫這篇評論之前,在評價欄上盯著「推薦」和「力薦」兩個選項糾結了很久。電影固然不錯,但如果選擇「力薦」會不會有點草率。不過想來想去,終究還是選了「力薦」,因為對我來說,沒有什麼能比從電影中透視社會更重要的了。

同性戀題材的電影有很多,而且大部份都能給我們帶來感動,但我從沒看過有哪一部電影能一下子融合進去這麼多的關鍵詞:同性,東西方,價值衝突,單身母親,親情與愛情,給予與接受,回憶與死亡。

這些普普通通的關鍵詞是我們最熟悉的,但彷彿又離我們很遠,可他們作為我們這個社會的組成部份,其討論價值不能被否定。

一部好的電影,就是通過小人物的情感去豐富觀眾的內心與思想,而這個「小人物」指的就是我們周圍這些普普通通的常人。鄭佩佩所飾演的珍和本韋肖所飾演的richard就是這樣的「小人物」——一位普普通通的單身母親和一個平凡無奇的同性戀者。

片中,珍作為一個喪夫的華裔單身母親,孤身一人和兒子來到倫敦。這樣的設定使得影片本身就幪上了一層憂傷的面紗。

我相信很多人都對電影剛開始的一幕記憶猶新:相框中的老照片,充滿東方韻味的壁紙,屋中迴蕩著的《夜來香》的優美流暢的曲調以及鄭佩佩對桌而坐的挺拔身影。一種專屬於東方的年代感和華美感撲面而來,使人不由得想去探尋房間的主人究竟是怎樣的一個人。接著,一個男孩的聲音響起,他操著並不流暢的中文詢問著能否進來。

凱的到來似乎把一開始的那種和諧的平衡感打破。珍和凱的對話很平常,但也很重要,因為它在交代故事背景的同時也透露出了珍對richard的絲絲敵意。這種看似毫無理由的敵意很明顯,但凱卻無法反駁,因為作為一個母親想要和自己的兒子住在一起很正常。但珍對於rich刻意的排斥卻會使得凱的內心更加恐慌,他會在潛意識裡覺得母親很難接受rich,從而對不得不向母親出櫃這件事感到一種本能的懼怕。而珍本身華裔的身份,也為「出櫃」這件事增加了阻礙。

凱面對的,實則是保守與開放的衝突以及母親個人的情感糾結。

珍其實並不能說是一個好母親,她在英國處處依賴凱,不願適應新環境,這無疑給凱增添了很多無形的壓力。但是,我們卻不能否定珍這個重要的形象角色。單身,異國。這兩個因素本身就使得她的形象顯得可憐弱小,於是她對rich的嫉妒也就顯得有些順理成章。

按照弗洛伊德的理論來說,男孩生來都有一種戀母情結,而這種情結會隨著年齡的增長漸漸淡化,最終男孩會把這種感情投放在另一個人的身上,於是我們就把這稱作為愛情。然而反過來看,男孩在弱小的時候會戀母,那麼母親也會戀子。單身的珍,不願適應新環境,在異國他鄉顯得渺小又無力,她唯一的依靠和情感寄託就是身負巨大壓力的凱。可以說,珍是把對凱和凱的父親的雙重情感施加在了凱的身上,母親會在潛意識中認為兒子是自己的,他理應和自己待在一起。

在現實生活中也是這樣,有不少單身母親會嫉妒兒子和別人走得太近,甚至和兒媳婦爭風吃醋。這種有些病態的行為實則是女人正常的心理反應。凱死後,珍試著把情感轉移,可最終卻敗給了東西方完全不同的價值觀。這樣一個分手理由,同樣使得rich沒法接受,這理由不僅讓他覺得自己的努力泡了湯,同樣也讓他感覺自己和凱的感情無法被珍所接受。他無意識中把自己帶入了這樣一種情景,使得他和alan處在了相同的境地:他們都代表了偏西方化的一面,而珍卻擅自給出了否定。

凱死後,珍和rich一樣會時不時地讓自己陷入回憶,但卻始終都沒有準備去接受rich,這是她最自然的一種情感流露,表明她自始至終都認為是rich和她爭奪了自己兒子的愛。珍其實並不知道兩人的戀人關係,她的防備姿態依然是出於對兒子的一種強硬的愛。

這種極端的愛讓本就痛失愛人的rich內心更加苦悶,卻還是不斷試著讓珍去接受自己的好意。而作為凱的母親,珍同樣也在努力。

而電影的後半部份才是影片的高潮,是二人情感的大爆發。珍來到rich家中,二人針對凱的問題起了衝突,但最後又向彼此吐露了自己內心的想法,rich也代替凱向珍出了櫃。珍在得知真相的時候並沒有很驚訝,反而有一種鬆了一口氣的感覺。那個時候的她在想什麼?沒人知道,或許她想的是,這個人是真心愛我兒子。

電影沒有接著演下去,沒有人知道珍最後到底有沒有接受rich,但可以肯定的一點就是,她的的確確改變了。開頭的一幕面對凱,珍的言辭中處處透露著對rich的不滿,而在影片即將結束時,出現了幾組人物隨著音樂輕輕搖晃的畫面,好似代表了珍一路走來這些人在她生命中美好的印記。然而鏡頭最終在凱和rich相擁的畫面上定格,接著便又是類似於開頭的又一組想像畫面。在這次的想像中,珍並沒有什麼不滿,她的表情滿足安然。這也預示著她最終被rich所改變,或許不該這麼說,應該說是她最終被rich和她「幻想中」的凱和自己所改變。

其實對於單身母親來說,兒子是一個及其及其重要的存在。電影不是現實,它終究無法完全完全地把她們那種糾結與掙扎詮釋出來,而本片也只是通過一個略帶傷感格調的溫馨故事來輕輕涉足了一下這個話題。不管片中的人怎樣,這個話題終究是很值得關注的,缺乏安全感的母親和被迫徘徊的孩子。

另外,片中凱的糾結也是我的另一個關注點。毫無疑問,我們這個社會正在向著更加開放的方向走去,可同性問題終究是一個亟待解決的社會硬傷。片中凱對於是否向母親出櫃的糾結,實則也代表了我們這個社會很多的男男女女。片中確實沒有明確地點出「同性」這個話題,可是凱搖擺不定的態度其實也暗示著社會不公。想一下就能知道,如果rich是一個女孩子,凱就用不著在母親面前撒謊,也不用經歷痛苦的內心掙扎。凱在向母親坦白的那一天出意外死去,就好像我們這個社會很多的同性戀者在表達感情之前就自己把這種感情給扼殺了。凱的死不是一個意外,而是這個社會的普遍選擇與價值觀傾向。

在人們普通的觀念里,中國本身就有一種保守的感覺。其實這麼說不太公平,但歷史就是這麼發展的。珍本身作為華裔,更是讓凱的出櫃工作難以進行下去,這實則也是在諷刺社會上那些觀念守舊的人們。當然,在影片最後,我們也看到了珍的明朗態度。但畢竟不是每個人都是這樣的,也不是每個人都有珍那樣的經歷。

同性問題如果不解決,隨之而來的就是各種各樣的社會糾紛,《litling》雖然沒有像《斷背山》或《再見,我的新郎》那樣表現的那麼強烈,但既然它又一次點到,我們就該正視它,而不是繼續鄙視它或說空話。我們能做的不多,但有的時候,一句話就可以改變一個人的觀念。試著去改變身邊的人吧,同性戀情需要的不是被接受,而是被理解。就像片中的珍一樣,最後不光理解了凱和rich,也通過他們理解了自己。

筆者不才,或言亂語了一通,不喜請別噴。

同性戀題材的電影有很多,而且大部份都能給我們帶來感動,但我從沒看過有哪一部電影能一下子融合進去這麼多的關鍵詞:同性,東西方,價值衝突,單身母親,親情與愛情,給予與接受,回憶與死亡。

這些普普通通的關鍵詞是我們最熟悉的,但彷彿又離我們很遠,可他們作為我們這個社會的組成部份,其討論價值不能被否定。

一部好的電影,就是通過小人物的情感去豐富觀眾的內心與思想,而這個「小人物」指的就是我們周圍這些普普通通的常人。鄭佩佩所飾演的珍和本韋肖所飾演的richard就是這樣的「小人物」——一位普普通通的單身母親和一個平凡無奇的同性戀者。

片中,珍作為一個喪夫的華裔單身母親,孤身一人和兒子來到倫敦。這樣的設定使得影片本身就幪上了一層憂傷的面紗。

我相信很多人都對電影剛開始的一幕記憶猶新:相框中的老照片,充滿東方韻味的壁紙,屋中迴蕩著的《夜來香》的優美流暢的曲調以及鄭佩佩對桌而坐的挺拔身影。一種專屬於東方的年代感和華美感撲面而來,使人不由得想去探尋房間的主人究竟是怎樣的一個人。接著,一個男孩的聲音響起,他操著並不流暢的中文詢問著能否進來。

凱的到來似乎把一開始的那種和諧的平衡感打破。珍和凱的對話很平常,但也很重要,因為它在交代故事背景的同時也透露出了珍對richard的絲絲敵意。這種看似毫無理由的敵意很明顯,但凱卻無法反駁,因為作為一個母親想要和自己的兒子住在一起很正常。但珍對於rich刻意的排斥卻會使得凱的內心更加恐慌,他會在潛意識裡覺得母親很難接受rich,從而對不得不向母親出櫃這件事感到一種本能的懼怕。而珍本身華裔的身份,也為「出櫃」這件事增加了阻礙。

凱面對的,實則是保守與開放的衝突以及母親個人的情感糾結。

珍其實並不能說是一個好母親,她在英國處處依賴凱,不願適應新環境,這無疑給凱增添了很多無形的壓力。但是,我們卻不能否定珍這個重要的形象角色。單身,異國。這兩個因素本身就使得她的形象顯得可憐弱小,於是她對rich的嫉妒也就顯得有些順理成章。

按照弗洛伊德的理論來說,男孩生來都有一種戀母情結,而這種情結會隨著年齡的增長漸漸淡化,最終男孩會把這種感情投放在另一個人的身上,於是我們就把這稱作為愛情。然而反過來看,男孩在弱小的時候會戀母,那麼母親也會戀子。單身的珍,不願適應新環境,在異國他鄉顯得渺小又無力,她唯一的依靠和情感寄託就是身負巨大壓力的凱。可以說,珍是把對凱和凱的父親的雙重情感施加在了凱的身上,母親會在潛意識中認為兒子是自己的,他理應和自己待在一起。

在現實生活中也是這樣,有不少單身母親會嫉妒兒子和別人走得太近,甚至和兒媳婦爭風吃醋。這種有些病態的行為實則是女人正常的心理反應。凱死後,珍試著把情感轉移,可最終卻敗給了東西方完全不同的價值觀。這樣一個分手理由,同樣使得rich沒法接受,這理由不僅讓他覺得自己的努力泡了湯,同樣也讓他感覺自己和凱的感情無法被珍所接受。他無意識中把自己帶入了這樣一種情景,使得他和alan處在了相同的境地:他們都代表了偏西方化的一面,而珍卻擅自給出了否定。

凱死後,珍和rich一樣會時不時地讓自己陷入回憶,但卻始終都沒有準備去接受rich,這是她最自然的一種情感流露,表明她自始至終都認為是rich和她爭奪了自己兒子的愛。珍其實並不知道兩人的戀人關係,她的防備姿態依然是出於對兒子的一種強硬的愛。

這種極端的愛讓本就痛失愛人的rich內心更加苦悶,卻還是不斷試著讓珍去接受自己的好意。而作為凱的母親,珍同樣也在努力。

而電影的後半部份才是影片的高潮,是二人情感的大爆發。珍來到rich家中,二人針對凱的問題起了衝突,但最後又向彼此吐露了自己內心的想法,rich也代替凱向珍出了櫃。珍在得知真相的時候並沒有很驚訝,反而有一種鬆了一口氣的感覺。那個時候的她在想什麼?沒人知道,或許她想的是,這個人是真心愛我兒子。

電影沒有接著演下去,沒有人知道珍最後到底有沒有接受rich,但可以肯定的一點就是,她的的確確改變了。開頭的一幕面對凱,珍的言辭中處處透露著對rich的不滿,而在影片即將結束時,出現了幾組人物隨著音樂輕輕搖晃的畫面,好似代表了珍一路走來這些人在她生命中美好的印記。然而鏡頭最終在凱和rich相擁的畫面上定格,接著便又是類似於開頭的又一組想像畫面。在這次的想像中,珍並沒有什麼不滿,她的表情滿足安然。這也預示著她最終被rich所改變,或許不該這麼說,應該說是她最終被rich和她「幻想中」的凱和自己所改變。

其實對於單身母親來說,兒子是一個及其及其重要的存在。電影不是現實,它終究無法完全完全地把她們那種糾結與掙扎詮釋出來,而本片也只是通過一個略帶傷感格調的溫馨故事來輕輕涉足了一下這個話題。不管片中的人怎樣,這個話題終究是很值得關注的,缺乏安全感的母親和被迫徘徊的孩子。

另外,片中凱的糾結也是我的另一個關注點。毫無疑問,我們這個社會正在向著更加開放的方向走去,可同性問題終究是一個亟待解決的社會硬傷。片中凱對於是否向母親出櫃的糾結,實則也代表了我們這個社會很多的男男女女。片中確實沒有明確地點出「同性」這個話題,可是凱搖擺不定的態度其實也暗示著社會不公。想一下就能知道,如果rich是一個女孩子,凱就用不著在母親面前撒謊,也不用經歷痛苦的內心掙扎。凱在向母親坦白的那一天出意外死去,就好像我們這個社會很多的同性戀者在表達感情之前就自己把這種感情給扼殺了。凱的死不是一個意外,而是這個社會的普遍選擇與價值觀傾向。

在人們普通的觀念里,中國本身就有一種保守的感覺。其實這麼說不太公平,但歷史就是這麼發展的。珍本身作為華裔,更是讓凱的出櫃工作難以進行下去,這實則也是在諷刺社會上那些觀念守舊的人們。當然,在影片最後,我們也看到了珍的明朗態度。但畢竟不是每個人都是這樣的,也不是每個人都有珍那樣的經歷。

同性問題如果不解決,隨之而來的就是各種各樣的社會糾紛,《litling》雖然沒有像《斷背山》或《再見,我的新郎》那樣表現的那麼強烈,但既然它又一次點到,我們就該正視它,而不是繼續鄙視它或說空話。我們能做的不多,但有的時候,一句話就可以改變一個人的觀念。試著去改變身邊的人吧,同性戀情需要的不是被接受,而是被理解。就像片中的珍一樣,最後不光理解了凱和rich,也通過他們理解了自己。

筆者不才,或言亂語了一通,不喜請別噴。

評論